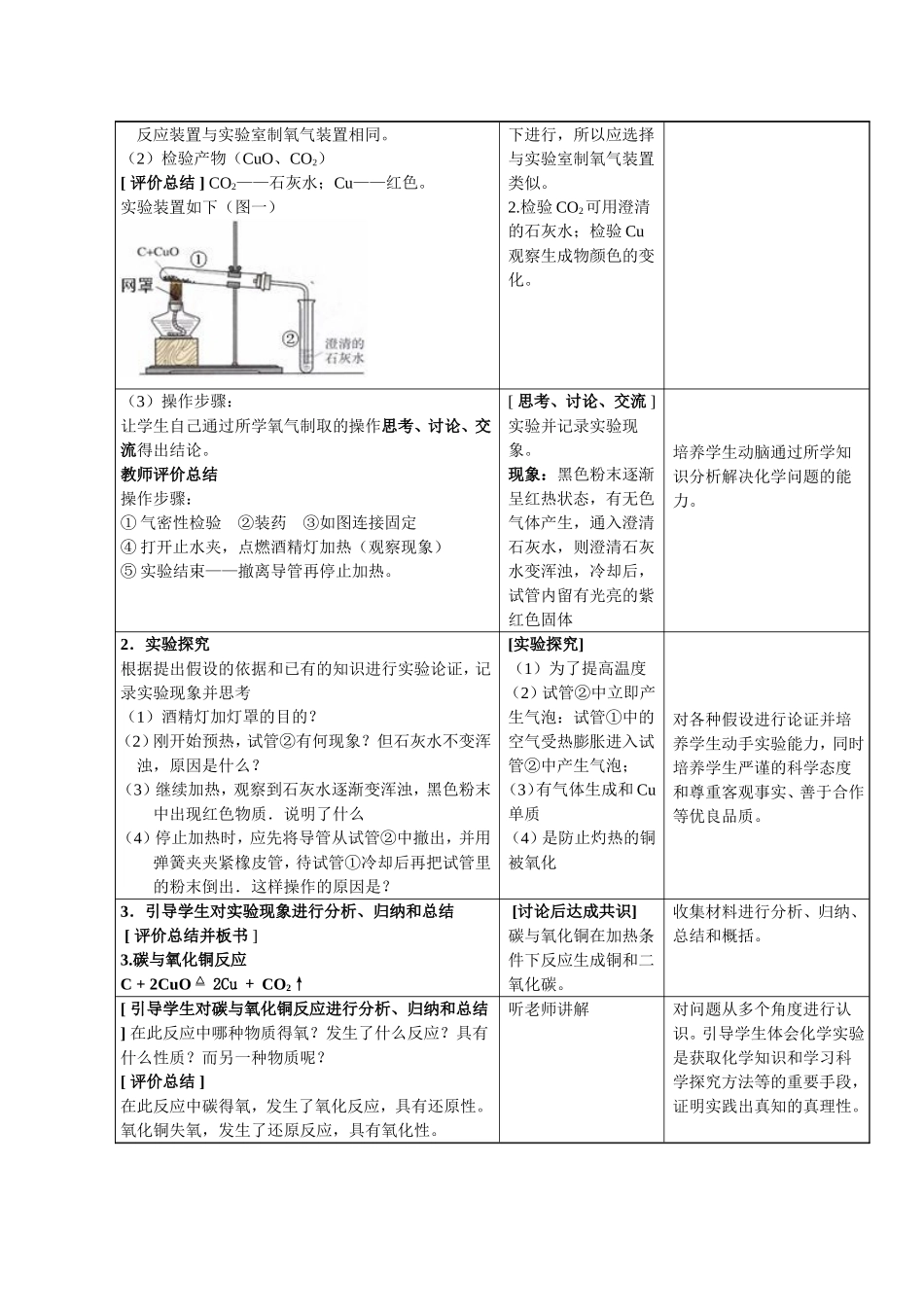

教学设计(教案)模板基本信息学科化学年级九年级教学形式实验探究和思维探究教师周怀鹏单位兰州市第九十二中学课题名称金刚石、石墨和C60(第2课时)——碳的化学性质学情分析一、教材分析1、本课题在教材中的地位和作用在学习了氧气和水两种自然界常见的物质之后,我们学习单质碳的化学性质是一种顺理成章的安排。通过学习单质碳的化学性质,为后面第七单元燃料及其利用和金属的冶炼做了很好的铺垫。更有利于培养学生认识世界感受世界的能力。依据新课程理念,本着我对教材内容的理解,我们制定的教学目标如下:2、教学目标⑴知识与技能知道碳的化学性质,能准确描述有关实验现象,写出有关的化学方程式;能运用碳的化学性质分析解释有关现象和问题。学情分析:1、学情调查九年级学生已初步具备了合作交流、分析解决简单问题的能力。在日常生活和教材中学生已经获得了不少有关碳的知识,知道了碳具有可燃性,所以学习起来相对简单易于接受。2、教法和学法:根据学生认知特点,采用问题引导探究策略:通过设计一些与生活联系紧密的问题来激发学生的兴趣和好奇心。利用多媒体课件使学生在教师有意识的引导下,自主学习、合作探究,主动参与课堂,在体验和感受中构建自己的知识体系。教学目标一、教学目标1、知识技能①掌握碳的化学性质,重点掌握碳还原氧化铜实验的装置、现象和结论。②根据碳的化学性质,了解碳的用途。③培养学生动手实验能力(基本操作、观察、记录实验现象)。④培养学生分析问题、解决问题以及语言表达能力2、过程方法①通过对生活中一些常见碳单质的使用情况,了解碳单质在常温下的稳定性和可燃性;②在学习了碳单质可燃性的基础上,通过学生的讨论和教师的引导,学习碳单质的还原性,即,实验探究——碳还原氧化铜。3、情感态度①引导学生体会化学实验是获取化学知识和学习科学探究方法等的重要手段,证明实践出真知的真理性,同时培养学生严谨的科学态度和尊重客观事实、善于合作等优良品质。②通过解决实际问题培养学生学化学的兴趣和社会责任感,同时体验探究活动的过程、方法和成功后的喜悦从而使学生产生热爱化学的情感。教学过程教师活动学生活动设计意图[引入并提出问题]思考、讨论、回答创设情景,激发学生兴趣,我国有着悠久的历史文化,古代一些书法家、画家用墨写字作画,我们知道墨的主要成分是碳黑,这些字画历经千百年,但墨迹依然清晰不变,这是为什么?从碳的原子结构可以看出,最外层只有4个电子,在化学反应中既不容易得电子,也不容易失电子。所以在通常状况下,碳的化学性质很稳定。利用这个性质,可以用墨汁或碳素墨水书写或绘制字画,年深日久都不会褪色。[评价并板书]一、常温下,碳的化学性质很稳定。提高学生思考的驱动性从生活实际出发引课,认识到化学就在身边,进一步认识“性质决定用途”。[练习]下列用途利用碳的什么性质?1.木头电线杆或木桩在埋入地下之前,常要把埋入地下的部分木头表面稍稍烤焦。这是为什么?2.为何要用含炭素的黑色笔填写档案。[过度]但随着温度的升高,碳的化学活动性大大增强。思考并回答巩固所学知识[复习引出]回忆木炭在氧气中充分燃烧的实验,写出此反应的化学方程式。[板书]二.碳的可燃性:1.完全燃烧——O2充足:C+O2点燃CO2回忆实验现象、结论、写出此反应的化学方程式通过复习,温故而之心。[提出问题]在过去条件不好的时候,冬季人们为了抵御严寒,常常在室内用煤炉烧煤取暖,但如果使用不慎,就会发生“煤气”中毒事件,你们能猜测一下“煤气”是什么吗?“煤气”又是怎样产生的?四个人一小组讨论一下,讨论的主题不仅要找到“煤气”是什么,更重要的是找出“煤气”是怎样产生的?(联系生活实际,认识“煤气”中毒事件产生的原因。)思考、讨论、回答联系生活实际,认识身边物质的科学知识,结合已有知识和经验分析解决问题,进一步提高认识。[评价并板书]2.不完全燃烧——O2不充足:2C+O2点燃2CO[提出问题]根据“煤气”中毒事件产生的原因,可采取什么措施预防此类事件发生呢?[评价总结]含碳元素的燃料燃烧时,如果氧气不足都会产生CO,所以,预防“煤气”中毒采取的措施之一是:烟道通...