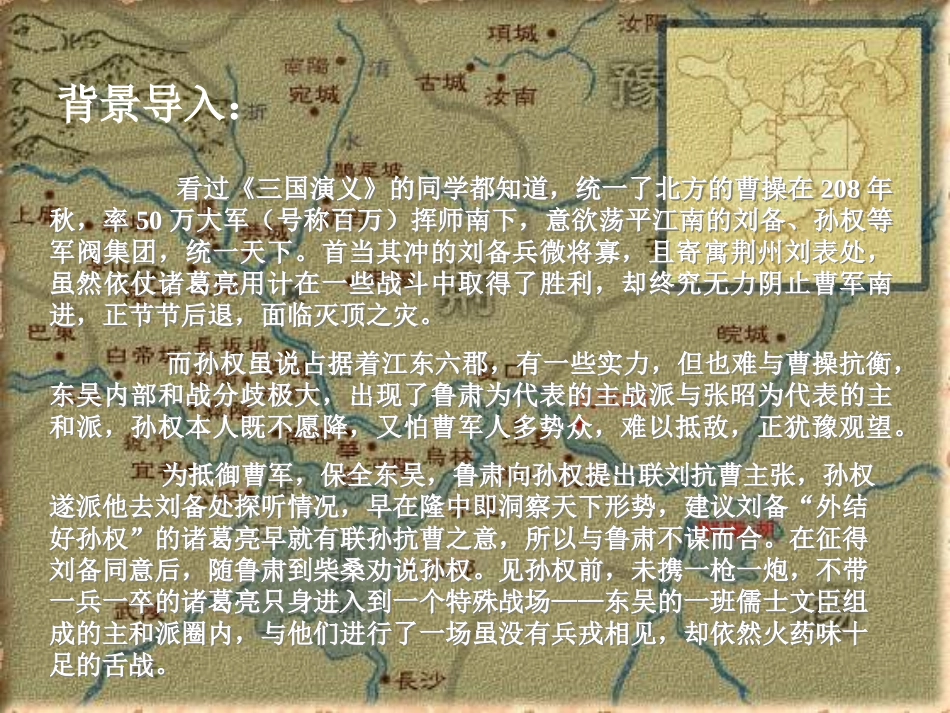

罗贯中背景导入:看过《三国演义》的同学都知道,统一了北方的曹操在208年秋,率50万大军(号称百万)挥师南下,意欲荡平江南的刘备、孙权等军阀集团,统一天下。首当其冲的刘备兵微将寡,且寄寓荆州刘表处,虽然依仗诸葛亮用计在一些战斗中取得了胜利,却终究无力阴止曹军南进,正节节后退,面临灭顶之灾。而孙权虽说占据着江东六郡,有一些实力,但也难与曹操抗衡,东吴内部和战分歧极大,出现了鲁肃为代表的主战派与张昭为代表的主和派,孙权本人既不愿降,又怕曹军人多势众,难以抵敌,正犹豫观望。为抵御曹军,保全东吴,鲁肃向孙权提出联刘抗曹主张,孙权遂派他去刘备处探听情况,早在隆中即洞察天下形势,建议刘备“外结好孙权”的诸葛亮早就有联孙抗曹之意,所以与鲁肃不谋而合。在征得刘备同意后,随鲁肃到柴桑劝说孙权。见孙权前,未携一枪一炮,不带一兵一卒的诸葛亮只身进入到一个特殊战场——东吴的一班儒士文臣组成的主和派圈内,与他们进行了一场虽没有兵戎相见,却依然火药味十足的舌战。看过《三国演义》的同学都知道,统一了北方的曹操在208年秋,率50万大军(号称百万)挥师南下,意欲荡平江南的刘备、孙权等军阀集团,统一天下。首当其冲的刘备兵微将寡,且寄寓荆州刘表处,虽然依仗诸葛亮用计在一些战斗中取得了胜利,却终究无力阴止曹军南进,正节节后退,面临灭顶之灾。而孙权虽说占据着江东六郡,有一些实力,但也难与曹操抗衡,东吴内部和战分歧极大,出现了鲁肃为代表的主战派与张昭为代表的主和派,孙权本人既不愿降,又怕曹军人多势众,难以抵敌,正犹豫观望。为抵御曹军,保全东吴,鲁肃向孙权提出联刘抗曹主张,孙权遂派他去刘备处探听情况,早在隆中即洞察天下形势,建议刘备“外结好孙权”的诸葛亮早就有联孙抗曹之意,所以与鲁肃不谋而合。在征得刘备同意后,随鲁肃到柴桑劝说孙权。见孙权前,未携一枪一炮,不带一兵一卒的诸葛亮只身进入到一个特殊战场——东吴的一班儒士文臣组成的主和派圈内,与他们进行了一场虽没有兵戎相见,却依然火药味十足的舌战。1、自由读书,记下不懂的问题(文句上)。2、疑难解答3、按要求提取信息:舌战东吴哪些“儒”?舌战结果如何?找出显示这一个结果的句子。张昭()虞翻()步骘()薛综()陆绩()严峻()程德枢()诸葛亮舌战群儒无一言回答不能对默然无语不能对答语塞不能对不能对对答如流尽皆失色1、辩论双方进行舌战的前提除了需双方辩手外还需要什么?2、诸葛亮七场舌战“辩题”是否一样?3、你知道辩论双方怎样才能取胜?(辩题)一样,总的辩题:诸葛亮有无资格劝东吴联刘抗曹,各自角度不一样。不一样,七个辩题,共同的目的是打败诸葛亮,阻止他孙刘联合抗曹的计划。小结:守住自己的观点,并选准时机攻击对方。诸葛亮究竟怎样战败东吴群儒的呢?第一场辩论品析(一)课堂小活动:第一场辩论表演,用白话;(二)问题:张昭是怎么提出观点的?张昭的观点是什么?依据是什么?诸葛亮是如何守,如何攻的?张昭问言()问行()有无自比管、乐?诱问法让对方言行出矛盾得出结论:自比管、乐言行相违证据:1、上不能……下不能……2、弃……走……败……奔……无……再扣结论:刘备得你后反不如未得你时。所以……言行相违。刘得先生,为何丢了荆襄诸葛亮小可之比承认一是刘备仁义不忍取(与诸葛亮无关)——看出意图二是刘琮投降(还是与诸葛亮无关)转移对象法守——直接反驳1、自比大鹏,将对方比作群鸟——气势上镇住对方。2、喻证:以患重病该如何调理治疗证明辅助刘备不能硬拼的道理。3、再针对张昭的三个证据举事例论证:①针对“弃新野,走樊城”指出有不可抗拒的客观原因;举博望烧屯、白河用水的战例指出管、乐用兵不过如此,回驳不如管、乐的结论。②荆州被曹占,败当阳,走夏口,是因为刘备大仁大义,而非军事上无能,这就提示了对方的三个证据都证明不了自己的观点,从而粉碎了对方的进攻。③最后引用史实(韩信事高皇)佐证“寡不敌众,胜负乃常事”,以韩信自比,巩固自己的战果,为自己开脱。以上为守,最后又主动出击。指出韩信虽不能每战必胜,但在“国家大计,社稷安危”上是有...