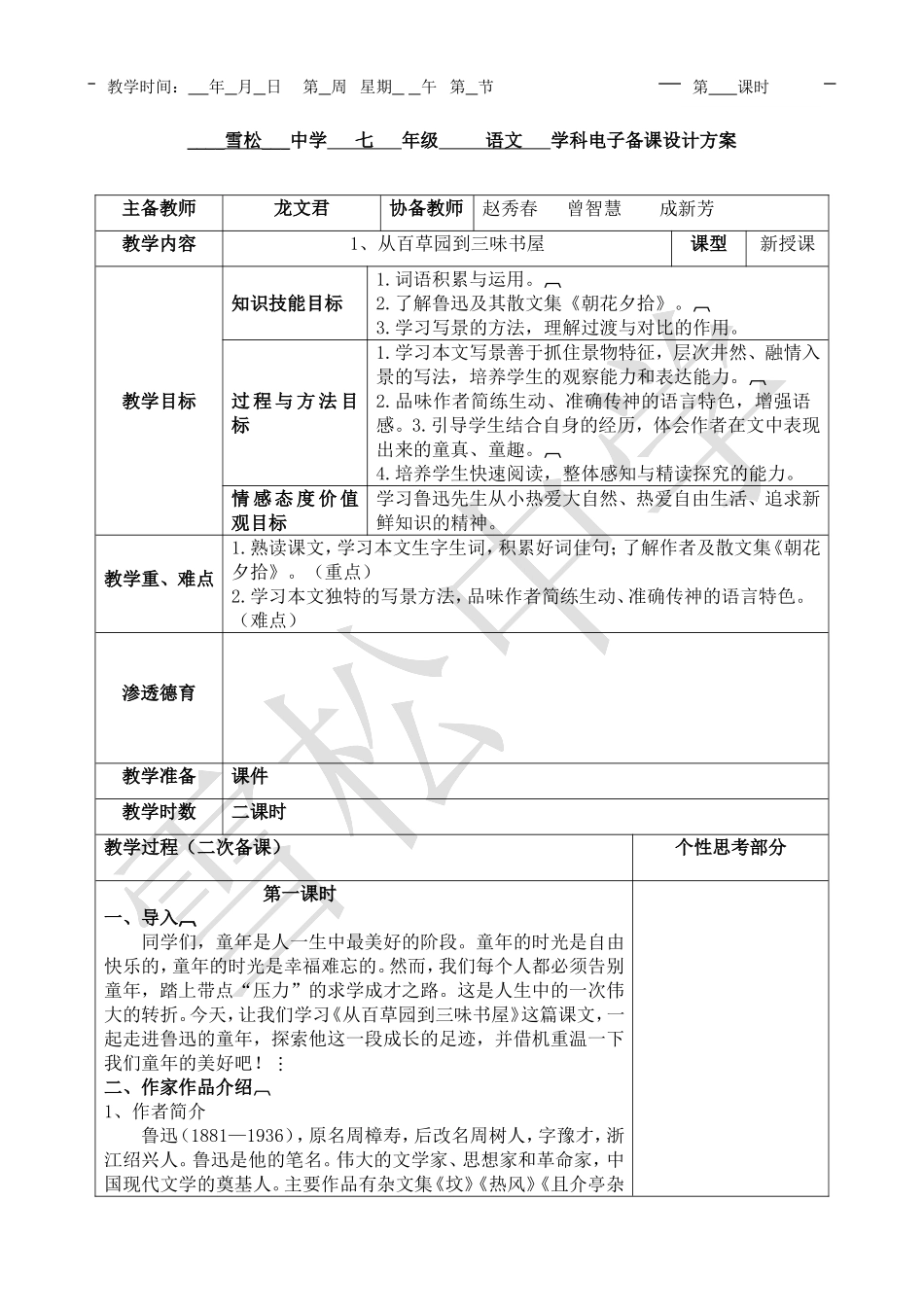

____雪松___中学七年级语文学科电子备课设计方案主备教师龙文君协备教师赵秀春曾智慧成新芳教学内容1、从百草园到三味书屋课型新授课教学目标知识技能目标1.词语积累与运用。2.了解鲁迅及其散文集《朝花夕拾》。3.学习写景的方法,理解过渡与对比的作用。过程与方法目标1.学习本文写景善于抓住景物特征,层次井然、融情入景的写法,培养学生的观察能力和表达能力。2.品味作者简练生动、准确传神的语言特色,增强语感。3.引导学生结合自身的经历,体会作者在文中表现出来的童真、童趣。4.培养学生快速阅读,整体感知与精读探究的能力。情感态度价值观目标学习鲁迅先生从小热爱大自然、热爱自由生活、追求新鲜知识的精神。教学重、难点1.熟读课文,学习本文生字生词,积累好词佳句;了解作者及散文集《朝花夕拾》。(重点)2.学习本文独特的写景方法,品味作者简练生动、准确传神的语言特色。(难点)渗透德育教学准备课件教学时数二课时教学过程(二次备课)个性思考部分第一课时一、导入同学们,童年是人一生中最美好的阶段。童年的时光是自由快乐的,童年的时光是幸福难忘的。然而,我们每个人都必须告别童年,踏上带点“压力”的求学成才之路。这是人生中的一次伟大的转折。今天,让我们学习《从百草园到三味书屋》这篇课文,一起走进鲁迅的童年,探索他这一段成长的足迹,并借机重温一下我们童年的美好吧!二、作家作品介绍1、作者简介鲁迅(1881—1936),原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。鲁迅是他的笔名。伟大的文学家、思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。主要作品有杂文集《坟》《热风》《且介亭杂第课时教学时间:年月日第周星期午第节文》,小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》等。2、写作背景本文写于1926年,是作者回忆自己童年生活的散文。百草园,绍兴城内鲁迅家房屋后面的园子。三味书屋是一间私塾,在鲁迅家附近,鲁迅少年时曾在这里生活。他对当年三味书屋的陈设、老师的“和蔼”、自己的“恭敬”记忆犹新,从中不难体会到他对这段生活的怀念。3、文体常识《朝花夕拾》:这本散文集原名《旧事重提》,后改为《朝花夕拾》,意思是“在夕阳的余晖中捡拾晨光里绽开,傍晚时凋零的落花”。当时,鲁迅被学者们挤出集团,心情极为苦闷。因此就想借儿时清新甜美的记忆来排遣内心的寂寞,“在纷扰中寻出一点闲静”,寄托一丝安慰。鲁迅把这一篇篇美好的回忆散文,一曲曲少年时代的眷念,比作一簇晨光里绽放的花朵,在自己身陷苦闷的时候,拾来自赏。三、阅读课文,整体感知文意1.学生初读课文,摘录需要掌握的词语。教师组织全班交流,并加以整理。桑葚()油蛉()斑蝥()收敛()蝉蜕()窦()厥()倜傥()叵()盔甲()锡箔()臃肿()脑髓()秕谷()确凿:缠络:渊博:倜傥:高枕而卧:人声鼎沸:2.朗读课文。教师选一男一女两位同学读课文,女同学读百草园部分,男同学读三味书屋部分。要求声音响亮、抑扬顿挫、节奏分明,读出形象感、情趣感。其余同学点评。3.学生快速阅读课文,整体感知课文内容:教师出示思考题,引导学生感知内容。(1)本文题为“从百草园到三味书屋”,你从这个题目得到了哪些信息?(2)分别找出写百草园和三味书屋两部分的起止语句以及中间的过渡段。(3)作者在百草园的生活感受是怎样的?教师引导学生独立阅读思考,然后交流讨论。讨论明确:(1)“从……到……”表示这篇文章主要以空间的变换为记叙顺序,大致包括两大部分,并且暗示文章前后两部分的内容(百草园、三味书屋)。(2)从开始“我家的后面有一个很大的园”到中间“来不及等它走到中间去”是写百草园的部分;从“出门向东”到文章结尾“这东西早已没有了吧”是写三味书屋的部分;中间第9段是两部分之间的过渡段。(3)作者在百草园的生活感受是自由快乐的(“乐园”)。四、研读赏析文章第一部分1.教师范读第1段到第8段。2.学生自由质疑,教师组织整理共性问题,共同探究。3.如果学生不能提出较有价值的问题,教师可出示思考题:(1)第一部分的中心是什么...