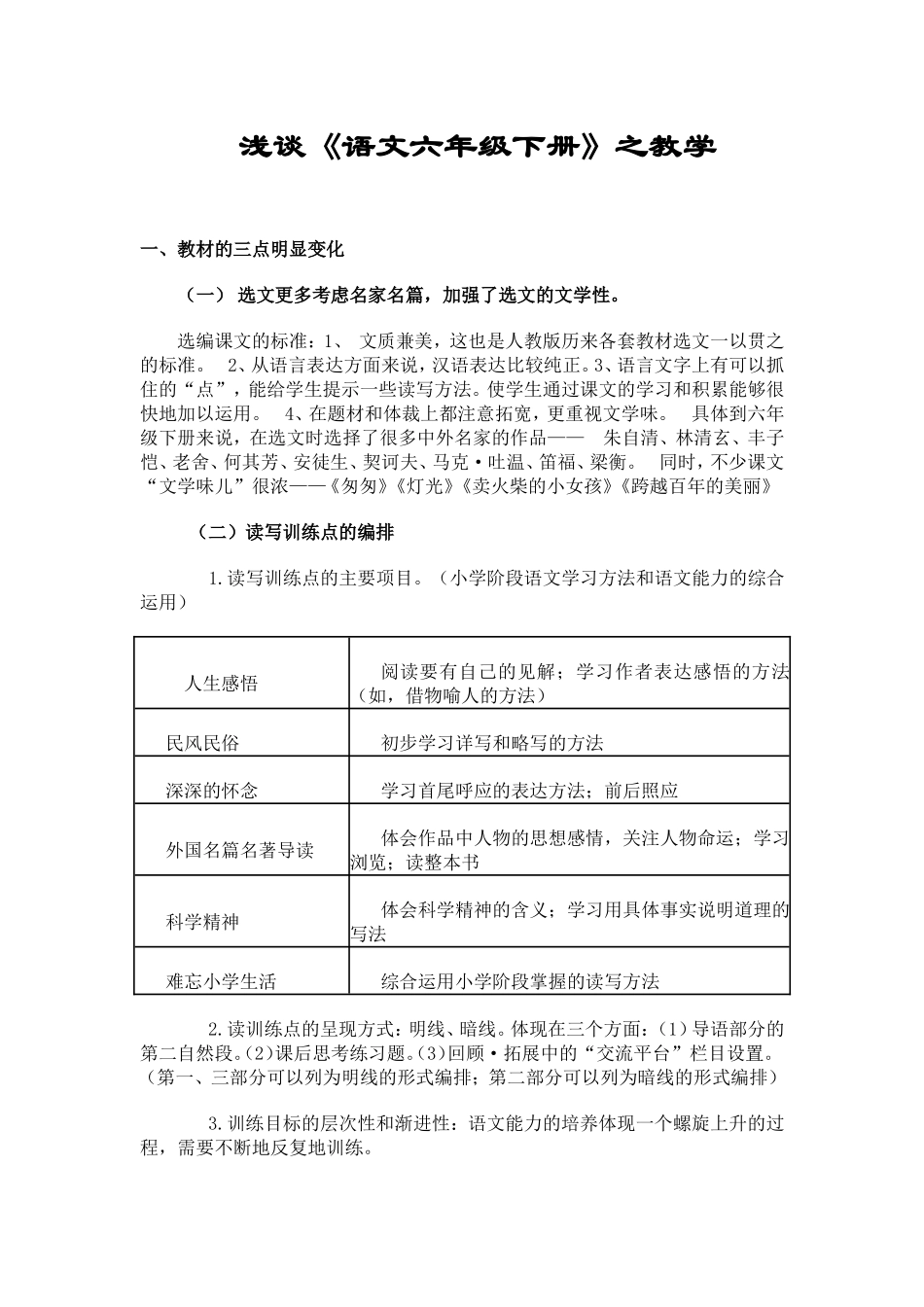

浅谈《语文六年级下册》之教学一、教材的三点明显变化(一)选文更多考虑名家名篇,加强了选文的文学性。选编课文的标准:1、文质兼美,这也是人教版历来各套教材选文一以贯之的标准。2、从语言表达方面来说,汉语表达比较纯正。3、语言文字上有可以抓住的“点”,能给学生提示一些读写方法。使学生通过课文的学习和积累能够很快地加以运用。4、在题材和体裁上都注意拓宽,更重视文学味。具体到六年级下册来说,在选文时选择了很多中外名家的作品——朱自清、林清玄、丰子恺、老舍、何其芳、安徒生、契诃夫、马克·吐温、笛福、梁衡。同时,不少课文“文学味儿”很浓——《匆匆》《灯光》《卖火柴的小女孩》《跨越百年的美丽》(二)读写训练点的编排1.读写训练点的主要项目。(小学阶段语文学习方法和语文能力的综合运用)人生感悟阅读要有自己的见解;学习作者表达感悟的方法(如,借物喻人的方法)民风民俗初步学习详写和略写的方法深深的怀念学习首尾呼应的表达方法;前后照应外国名篇名著导读体会作品中人物的思想感情,关注人物命运;学习浏览;读整本书科学精神体会科学精神的含义;学习用具体事实说明道理的写法难忘小学生活综合运用小学阶段掌握的读写方法2.读训练点的呈现方式:明线、暗线。体现在三个方面:(1)导语部分的第二自然段。(2)课后思考练习题。(3)回顾·拓展中的“交流平台”栏目设置。(第一、三部分可以列为明线的形式编排;第二部分可以列为暗线的形式编排)3.训练目标的层次性和渐进性:语文能力的培养体现一个螺旋上升的过程,需要不断地反复地训练。例如:“体会文章表达的思想感情”是课程标准提出的中年段阅读教学目标,这是小学阶段一个重要的训练点:工具性与人文性的统一。教材将这一训练点明确编排在在五年级下册第四单元《他们让我感动》,原因有二:一是“体会文章表达的思想感情”需要具备一定的阅读能力和认知水平,中年级提出这一阅读教学目标,与学生的年龄特点和认知发展水平有差距,教材在中年级侧重训练“体会文章在表情达意上的作用”,并在高年级一些单元“导语”中明确提出这一要求:五年级上册第一单元P1;第二单元P20;第七单元P114;第八单元P135,这为明确提出训练“体会文章表达的思想感情”作了一些铺垫。而这一训练目标的落实又充分体现在六年级教材中。如六上第二单元P17;第三单元P38;第七单元P113;第八单元P136;六下第三单元P45;第四单元P66。(三)与初中语文教材的过渡与衔接小学与中学教材的衔接应该是“同中有异”“异中有同”。“同”指的是义务教育阶段教材编写的指导思想,“异”指的是各学段教材的梯度与衔接。只有教师心中有数,清楚地抓住教材“同”与“异”的链条,才能将教材的衔接变为教学的衔接。人教版教材在编写上力求全面体现新课标的理念,注意整合语文的知识体系、能力体系和人文体系,第三学段和第四学段的教材编写力求在编排理念、呈现方式、教学要求、教学内容等方面相承。5~6年级的前三册教材主要由7个专题、1个综合性学习和一组选读课文组成;六年级下册则由6个专题、“课外古诗词背诵”和一组“综合复习”组成;每个专题之中,由4~5篇课文、口语交际·习作、回顾·拓展构成,每组课文包括2~3篇精读课文和3~2篇略读课文。7~8年级的四册教材主要由6个专题、“课外古诗词背诵”“名著导读”及“附录”组成。每个单元由“阅读”和“写作·口语交际·综合性学习”两大部分构成,每个专题一般有5篇课文,其中精读2~3篇,略读3~2篇。因此,从编排体例上来看,这两个学段比较相似。第三学段的各册,均按照由低到高的顺序慢慢向第四学段的体例过渡。除了体例上的衔接之外,教材内容方面的衔接显得更为重要,尤其是专题的设置、读写点的安排,是人文性和工具性的集中体现,特别彰显了教材编排理念和学习目标,在教学的衔接上起着举足轻重的作用。教师籍此在小学语文学习的基础上,指导、带领学生完成由小学到初中、由知识到能力的过渡与迁移,使小学与初中的语文教学整体性更明确、阶段性更突出、连续性更明显,形成螺旋式上升。二、本册教学的四点建议(一)准确把握教学目标学生进入最后一个学...