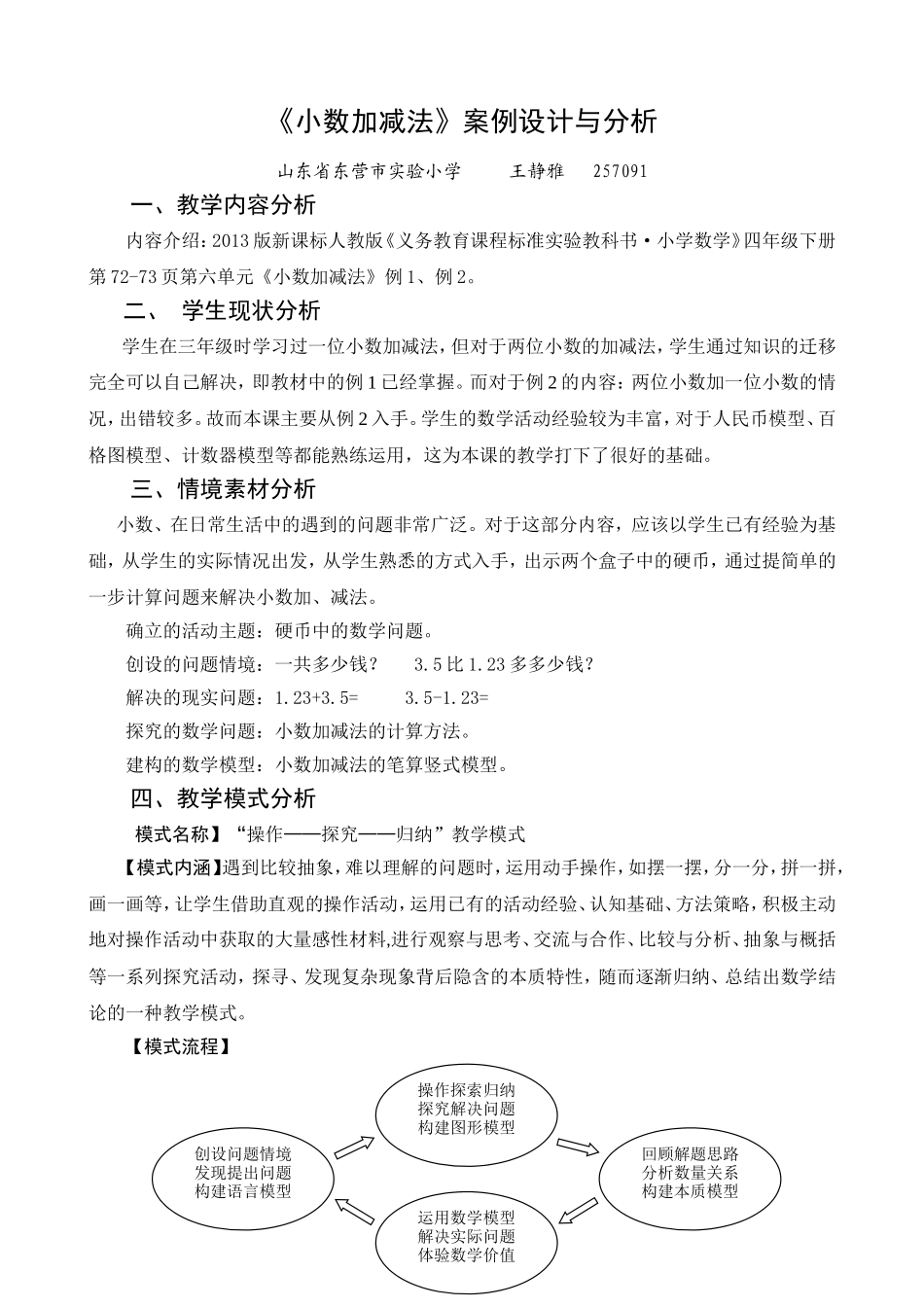

《小数加减法》案例设计与分析山东省东营市实验小学王静雅257091一、教学内容分析内容介绍:2013版新课标人教版《义务教育课程标准实验教科书·小学数学》四年级下册第72-73页第六单元《小数加减法》例1、例2。二、学生现状分析学生在三年级时学习过一位小数加减法,但对于两位小数的加减法,学生通过知识的迁移完全可以自己解决,即教材中的例1已经掌握。而对于例2的内容:两位小数加一位小数的情况,出错较多。故而本课主要从例2入手。学生的数学活动经验较为丰富,对于人民币模型、百格图模型、计数器模型等都能熟练运用,这为本课的教学打下了很好的基础。三、情境素材分析小数、在日常生活中的遇到的问题非常广泛。对于这部分内容,应该以学生已有经验为基础,从学生的实际情况出发,从学生熟悉的方式入手,出示两个盒子中的硬币,通过提简单的一步计算问题来解决小数加、减法。确立的活动主题:硬币中的数学问题。创设的问题情境:一共多少钱?3.5比1.23多多少钱?解决的现实问题:1.23+3.5=3.5-1.23=探究的数学问题:小数加减法的计算方法。建构的数学模型:小数加减法的笔算竖式模型。四、教学模式分析模式名称】“操作——探究——归纳”教学模式【模式内涵】遇到比较抽象,难以理解的问题时,运用动手操作,如摆一摆,分一分,拼一拼,画一画等,让学生借助直观的操作活动,运用已有的活动经验、认知基础、方法策略,积极主动地对操作活动中获取的大量感性材料,进行观察与思考、交流与合作、比较与分析、抽象与概括等一系列探究活动,探寻、发现复杂现象背后隐含的本质特性,随而逐渐归纳、总结出数学结论的一种教学模式。【模式流程】创设问题情境发现提出问题构建语言模型操作探索归纳探究解决问题构建图形模型运用数学模型解决实际问题体验数学价值回顾解题思路分析数量关系构建本质模型五、教学目标分析1.引导学生自主探究小数加、减法的竖式计算方法,理解计算的算理,并能正确的进行小数加、减法运算。2.使学生体会小数加、减法运算在生活中的广泛应用,提高小数加、减法的计算能力。3.通过自主探究、讨论交流等方式,借助人民币、百格图、计数器等学具,初步培养学生数形结合的思想,建立模型思想。4.学生在自主提出问题、独立解决问题的过程中获得成功的体验,感受数学与生活的密切联系,激发学习兴趣;培养学生运用转化方法主动学习新知识的能力,发展学生的问题意识和应用意识,体验学数学、用数学的乐趣。六、重点难点分析教学重点:自主探究小数加、减法的竖式计算方法。教学难点:理解计算的算理,即小数点对齐,也就是相同数位对齐,相同计数单位才能相加减。七、教具学具准备教具准备:课件。学具准备:每四人小组一份学具袋,一张自主探究单。八、教学过程设计(一)出示情境,引入新知。师:同学们,今天老师带来两个盒子,请两位同学打开它们,看看里面装着什么?(两名学生上台打开盒子,发现里面装着硬币。)师:你能数一数这是多少钱吗?生动手数,汇报:1.23元和3.5元。师:谢谢两位同学。咱们今天这节课就从这两个盒子中的硬币开始。(出示图1)你能根据图中的信息提出数学问题吗?生:一共多少钱?生:3.5元比1.23元多多少钱?师:你能列出算式吗?生:1.23+3.5和3.5-1.23(老师随即板书在黑板上)图1师:同学们,请你注意观察,这两个算式中的数都是什么数?生:小数。师:今天老师和大家一起来研究小数的加减法。(板书课题:小数加减法)【设计意图:从两个盒子入手,学生兴趣很高。打开后数钱的过程,其实就是在渗透“相同单位相加”的过程。】(二)自主探究,独立解决1.独立解决小数加法算式。师:你能自己解决1.23+3.5这道算式吗?请你列竖式写在练习本上。教师巡视,找三个典型做法(如图2)写在黑板上。请写算式的同学介绍自己的想法。师:三个算式中有的答案相同,有的答案不同。为了方便描述,老师将这三个竖式标上①②③。你认为哪个算式是正确的?学生发言阐述自己的观点。2.利用学具材料,验证算式的正确性。师:很多同学们都认为①②号算式是正确的,那你能想办法验证吗?你可以选择喜欢的学具材料,圈一圈、涂一涂、画一画、...