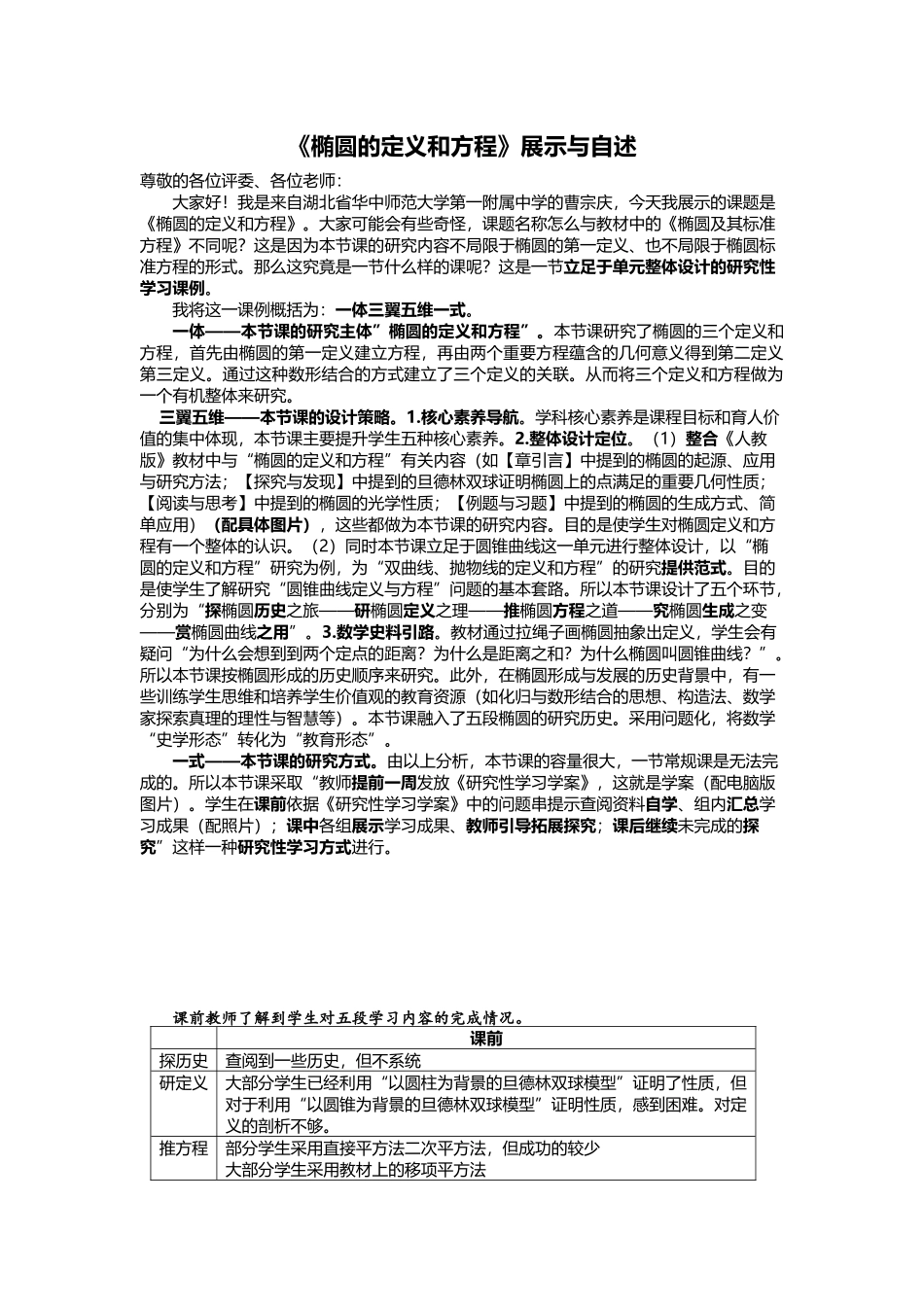

《椭圆的定义和方程》展示与自述尊敬的各位评委、各位老师:大家好!我是来自湖北省华中师范大学第一附属中学的曹宗庆,今天我展示的课题是《椭圆的定义和方程》。大家可能会有些奇怪,课题名称怎么与教材中的《椭圆及其标准方程》不同呢?这是因为本节课的研究内容不局限于椭圆的第一定义、也不局限于椭圆标准方程的形式。那么这究竟是一节什么样的课呢?这是一节立足于单元整体设计的研究性学习课例。我将这一课例概括为:一体三翼五维一式。一体——本节课的研究主体”椭圆的定义和方程”。本节课研究了椭圆的三个定义和方程,首先由椭圆的第一定义建立方程,再由两个重要方程蕴含的几何意义得到第二定义第三定义。通过这种数形结合的方式建立了三个定义的关联。从而将三个定义和方程做为一个有机整体来研究。三翼五维——本节课的设计策略。1.核心素养导航。学科核心素养是课程目标和育人价值的集中体现,本节课主要提升学生五种核心素养。2.整体设计定位。(1)整合《人教版》教材中与“椭圆的定义和方程”有关内容(如【章引言】中提到的椭圆的起源、应用与研究方法;【探究与发现】中提到的旦德林双球证明椭圆上的点满足的重要几何性质;【阅读与思考】中提到的椭圆的光学性质;【例题与习题】中提到的椭圆的生成方式、简单应用)(配具体图片),这些都做为本节课的研究内容。目的是使学生对椭圆定义和方程有一个整体的认识。(2)同时本节课立足于圆锥曲线这一单元进行整体设计,以“椭圆的定义和方程”研究为例,为“双曲线、抛物线的定义和方程”的研究提供范式。目的是使学生了解研究“圆锥曲线定义与方程”问题的基本套路。所以本节课设计了五个环节,分别为“探椭圆历史之旅——研椭圆定义之理——推椭圆方程之道——究椭圆生成之变——赏椭圆曲线之用”。3.数学史料引路。教材通过拉绳子画椭圆抽象出定义,学生会有疑问“为什么会想到到两个定点的距离?为什么是距离之和?为什么椭圆叫圆锥曲线?”。所以本节课按椭圆形成的历史顺序来研究。此外,在椭圆形成与发展的历史背景中,有一些训练学生思维和培养学生价值观的教育资源(如化归与数形结合的思想、构造法、数学家探索真理的理性与智慧等)。本节课融入了五段椭圆的研究历史。采用问题化,将数学“史学形态”转化为“教育形态”。一式——本节课的研究方式。由以上分析,本节课的容量很大,一节常规课是无法完成的。所以本节课采取“教师提前一周发放《研究性学习学案》,这就是学案(配电脑版图片)。学生在课前依据《研究性学习学案》中的问题串提示查阅资料自学、组内汇总学习成果(配照片);课中各组展示学习成果、教师引导拓展探究;课后继续未完成的探究”这样一种研究性学习方式进行。课前教师了解到学生对五段学习内容的完成情况。课前探历史查阅到一些历史,但不系统研定义大部分学生已经利用“以圆柱为背景的旦德林双球模型”证明了性质,但对于利用“以圆锥为背景的旦德林双球模型”证明性质,感到困难。对定义的剖析不够。推方程部分学生采用直接平方法二次平方法,但成功的较少大部分学生采用教材上的移项平方法仅有一组学生使用了“和差术、平方差法”究生成基本上查阅到了教材中除定义外的其它的生成方式(圆的伸缩变换、椭圆第二、第三定义)但没有进一步研究生成方式间的关联赏应用根据传说了解到椭圆的光学性质那我们课上是如何完成这几个环节的?我们来看下环节一:探椭圆历史之旅我是这样开始本节课的:(视频1)短剧重在体现曲线的发现过程。通过这种现代版夸张式的演绎把枯燥无味的数学知识变得生动有趣,激发了学生的兴趣。学生体验到椭圆发展历程的同时,感受到古代数学家的理性与智慧,并且体会到巧妙的构造法。在这个过程中,提升了学生直观想象等核心素养。那么学生是如何利用旦德林双球证明性质的?又是怎样抽象出椭圆定义的?我们来看环节二:研椭圆定义之理这是本节课的重点,我设置了两个步骤来完成。步骤1“史料引路”建构定义(1)旦德林双球证性质:请看(视频2)。这样设计的目的是使学生经历“直观感知模型特点、观察猜想距离之和为定值、再证明之和为定值”的过程,提...