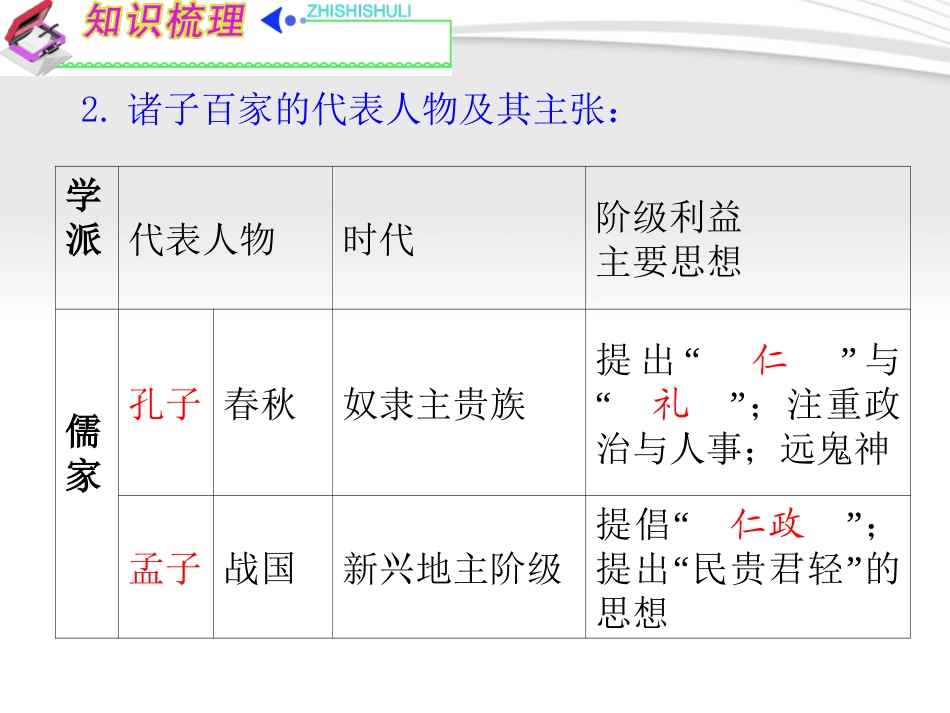

百家争鸣与儒学的兴起和成为正统思想一、百家争鸣1.历史背景——社会经历着时代大变革,奴隶社会向封建社会过渡。(1)经济:生产力的提高(铁器、牛耕的使用),井田制的瓦解,封建土地所有制确立,封建经济产生。(2)阶级:新兴地主阶级兴起,不同阶级立场不同,观点不一,因此出现了百家争鸣的局面。(3)政治:诸侯争霸,分封制崩溃,国家分裂。(4)教育:私学兴起,打破官府对教育的垄断。2.诸子百家的代表人物及其主张:学派代表人物时代阶级利益主要思想儒家孔子春秋奴隶主贵族提出“仁”与“礼”;注重政治与人事;远鬼神孟子战国新兴地主阶级提倡“仁政”;提出“民贵君轻”的思想儒家荀子战国新兴地主阶级提出“制天命而用之”;学习的最高目标是把握“礼”道家老子春秋没落奴隶主贵族道是世界的根本;无为而治;朴素的辩证法思想;小国寡民庄子战国没落奴隶主贵族天道,自然无为;“齐物”法家韩非子战国新兴地主阶级主张加强君主集权;主张以法治国和进行社会改革墨家墨子战国小生产者主张“兼相爱、交相利”;举贤;节俭3.历史意义:(1)思想:它是中国历史上的第一次思想解放潮流。(2)政治:诸子百家的理论成为各诸侯国变法的理论基础。(3)教育:由于大国争霸,士阶层受到重视,进一步推动私学的发展。(4)文化:促进学术交流,导致春秋战国时期的文化繁荣,奠定中国传统文化体系的基础。【名师指津】百家争鸣指各种学术流派的自由争论互相批评,也指不同意见的争论。复习时要注意不同学派及同一学派之间观点的差异及其产生差异的原因;还要注意同一学派思想观点的相似性,如孔子、孟子和荀子的思想都以“仁”为核心,都提出民本思想,都对人性进行研究等,要把思想家的思想主张放到特定的历史条件下进行评价;还要注意比较孔孟的民本思想与古希腊智者学派的民本思想的区别与联系。二、汉代儒学成为正统思想1.董仲舒的儒学思想。董仲舒的儒学思想继承了先秦儒学的礼、仁、仁政和民本等思想,又增加了“天人感应”、“君权神授”、“三纲五常”和“大一统”思想等理论,适合汉武帝时代加强君主专制中央集权的需要,使儒学由先秦的民间学说发展为官方学说,成为封建正统思想。2.儒学成为正统思想。(1)原因:汉武帝时,中央集权面临王国的威胁,需要加强中央集权政治,汉初的黄老“无为”思想无法解决当时面临的加强中央集权问题;董仲舒吸纳了诸子百家思想的精华,给儒学注入了“君权神授”和“大一统”思想,使儒家思想日益成熟和完善。(2)措施:①全面肯定董仲舒的新儒学思想,实行“罢黜百家,独尊儒术”。②起用文学儒者参政。③兴办太学,初步建立地方教育系统。(3)影响:“罢黜百家,独尊儒术”确立了儒学在中国传统文化中的主流地位,以思想的统一巩固中央集权和国家统一,但也限制了其他思想的发展,形成了思想专制的局面。【名师指津】复习时要注意全方位审视董仲舒的新儒学。它新在既宣扬了“天人感应”、“君权神授”、“三纲五常”和“大一统”思想等理论,又继承和发展了先秦儒学的民本思想和仁政思想;它之所以具有生命力在于它兼采了各家的思想精华,增强了自身的生命力;其根本目的和实质是加强思想文化专制,维护封建统治秩序,神化专制皇权。因此董仲舒的新儒学既体现时代性、实用性和积极性,也反映了封建迷信落后的一面。【探究1】孔子、孟子和荀子思想观点比较。人物治国理念民本思想伦理观历史观孔子“仁”“为政以德”性相近克己复礼,较保守孟子“仁政”“民贵君轻”性善论主张社会进步荀子“仁义”水能载舟亦能覆舟性恶论主张社会进步结论:他们都处于奴隶社会向封建社会过渡的社会大变革时期;都以“仁”为核心,提出民本思想,对人性进行研究;但是孔子的目的是为了维护奴隶制统治,而孟子和荀子则是为了缓和农民阶级与地主阶级的矛盾,维护地主阶级的统治;孔子的思想是保守的,而孟子、荀子的思想则是顺应社会发展趋势的。【探究2】孔子与苏格拉底思想的相似性与差异性及其原因。(1)相似性:①都重视知识和道德。孔子重视教育,主张有教无类,因材施教,提倡为政以德;苏格拉底提出美德即知识。②都重视教育对知识道德的作用。孔子和苏格拉底都...