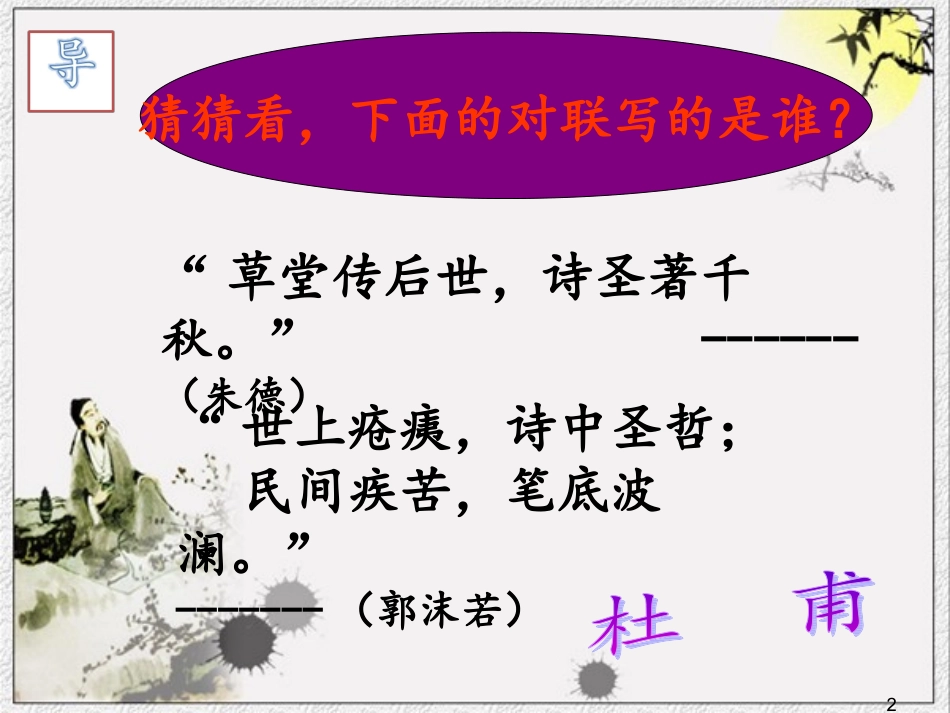

千古哀情悲秋绝唱——《登高》古今七律第一主讲教师雷洪兰猜猜看,下面的对联写的是谁?“草堂传后世,诗圣著千秋。”------(朱德)“世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜。”-------(郭沫若)2【一、教学目标】1、了解诗人杜甫的生平经历及写作背景,学会运用知人论世的赏析诗歌的方法理解诗人沉郁苦痛的情感,领会诗人感时伤世,忧国忧民的爱国情怀。2、了解赏析诗联的角度,学写诗联赏析,提高诗歌鉴赏能力,汲取古代文化深厚的养料,提升审美能力,涵养情趣。3、积累一点杜诗的知识——沉郁顿挫。【二、品读诗歌了解诗文】•渚(zhǔ):水中的小洲;水中的小块陆地。•回:回旋。•落木:指秋天飘落的树叶。•萧萧:模拟草木飘落的声音。•万里:指远离故乡。•常作客:长期漂泊他乡。•百年:犹言一生,这里借指晚年。•艰难:兼指国运和自身命运。•苦:极。•繁:形容词作动词,增多。•潦倒:衰颓,失意。这里指衰老多病,志不得伸。一读诗歌,感受字词美【二、品读诗歌了解诗文】注意诗歌的节奏、节拍、韵脚,体味本诗音韵低沉,回环的原因。风急\天高\猿\啸哀,渚清\沙白\鸟\飞回。无边\落木\萧萧\下,不尽\长江\滚滚\来。万里\悲秋\常\作客,百年\多病\独\登台。艰难\苦恨\繁霜\鬓,潦倒\新停\浊酒\杯。二读诗歌,感受韵律美【二、品读诗歌了解诗文】三读诗歌,领悟情感美首联:第一句要读得高亢激昂,“啸”重读且尽量延长余韵,“哀”应读得低沉,次句低沉婉转,“回”应读得低沉并延长,显示出徘徊之意。颔联:要一气呵成,形成开阔大气之势,“木”“江”做延长音处理。颈联:“悲”“常”“多”“病”重读。尾联:节奏稍缓。杜甫,字____,被称为___,曾居长安城南少陵以西,自称少陵野老,世称杜少陵。有《杜工部集》。作品被称为____。1、读书与壮游时期(35岁之前)2、长安十年时期(35到44岁)3、战乱流离时期(45到48岁)4、漂泊西南时期(49到59岁)子美诗圣诗史【三、知人论世】年少才情亦傲人悠游南北志凌云长安十载多悲切安史八年更苦辛本欲草堂托病体孰知江水寄孤魂心怀社稷忧天下千古诗章诵到今大家知道,杜甫身逢战乱,从49岁开始,一直到59岁去世为止,11年中,一直在外漂零,写这首诗时已是第八个年头了,3年后病死出蜀途中。(长年漂泊)这首诗是大历二年(公元767年)作者寄寓夔州(重庆奉接)时写的。此时“安史之乱”已结束4年,但地方军阀乘机争夺地盘,国家仍是一片混乱。(国家动乱)再加上好友李白、高适、严武相继辞世。(朋友远逝)——所有这些,像浓云一样压在杜甫心头,他为了排遣抑郁而抱病登台。那么诗人登上高台后抑郁之情得到排遣了吗?【四、品读诗文】(一)文有文眼,诗有诗眼,你认为本诗哪个字最能体现诗意?(二)作者有哪些悲呢?宋代的罗大经指出《登高》“万里悲秋常作客,百年多病独登台”这联诗有八层意思,试做具体分析。悲万里悲秋常做客,百年多病独登台——八层意思•万里:表明了自己距离故乡之远,——思乡之浓也•秋:自古逢秋悲寂寥,万物凋零,萧瑟凄清——时令之凄也•常:表明了离家万里,流浪他乡的时间之久——经常漂泊、到处流浪的心酸,身世飘零之酸也•作客:客居他乡——流离失所之愁也•百年:诗人暮年中的感伤——生命将逝之忧也•多病:身患疾病——疾病缠身之痛也•独:亲友零落,老朋不在——孤苦无依之哀也•登台:九九重阳节的一种习俗。古人登高是为了祈求避灾长寿,登台都是一家人去的,且登高的地点一般都是在自己的家乡。(遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人)——思亲之苦也(三)思考:作者的这些悲除了在这里用直接抒情传达出来以外,还采用了什么方法来抒发他的情感?•写景抒情主要是哪几联呢?首联、颔联怎样写“写景抒情古诗”的“诗联赏析”?——从八个角度联意阐释字词品味意象解说画面欣赏意境探求手法理解层次分析情感体味“诗联赏析”的八个角度,几乎每一个角度展开的时候都可以细化为十种关系:人物时空动静声色高下远近视听宏微虚实景情我们选用本诗的首联学写“诗联赏析”•示例:•“风急天高”写的是一种整体的环境,是宏观;“猿”是一个个体,是微观,组合起来给...