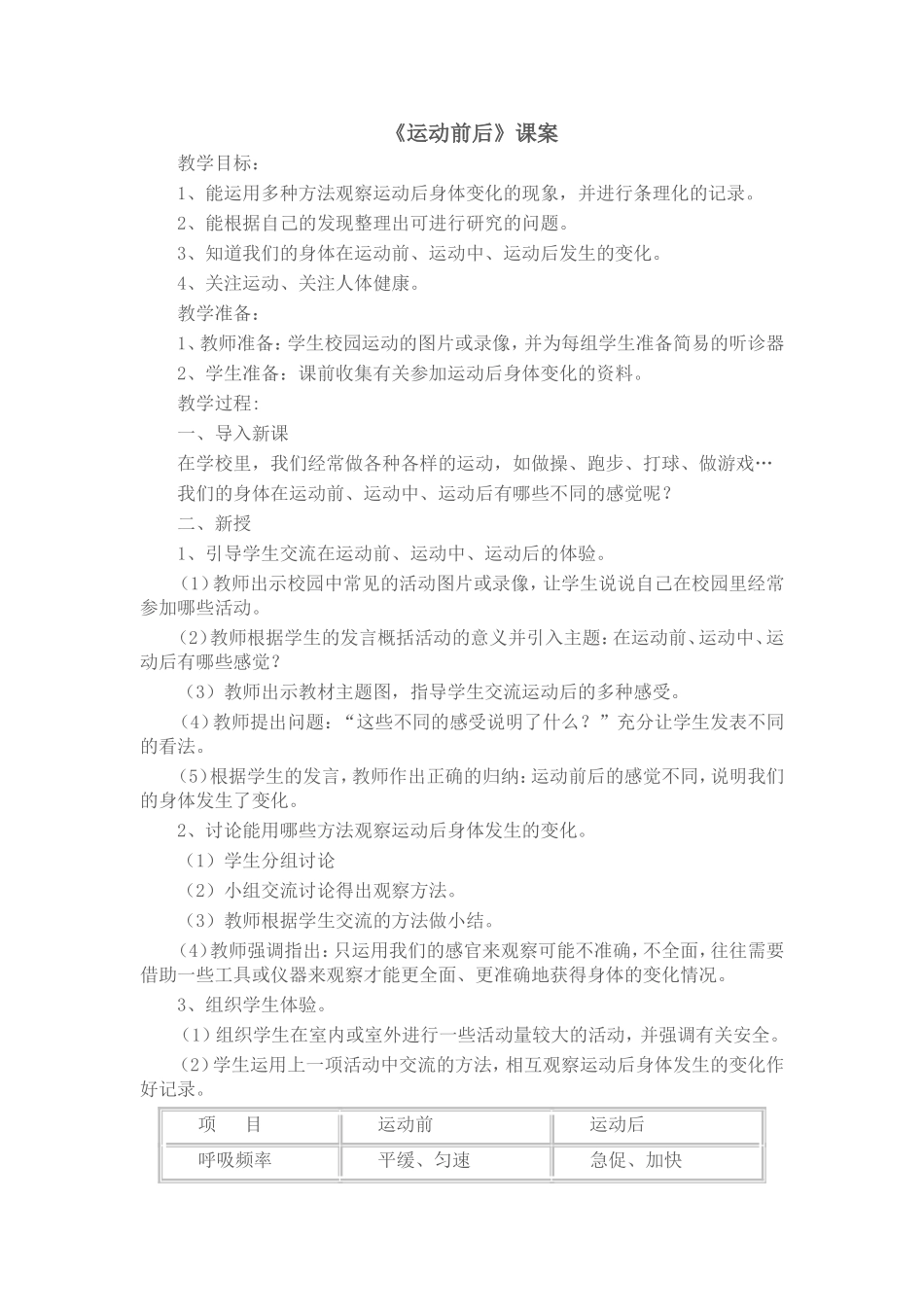

《运动前后》课案教学目标:1、能运用多种方法观察运动后身体变化的现象,并进行条理化的记录。2、能根据自己的发现整理出可进行研究的问题。3、知道我们的身体在运动前、运动中、运动后发生的变化。4、关注运动、关注人体健康。教学准备:1、教师准备:学生校园运动的图片或录像,并为每组学生准备简易的听诊器2、学生准备:课前收集有关参加运动后身体变化的资料。教学过程:一、导入新课在学校里,我们经常做各种各样的运动,如做操、跑步、打球、做游戏…我们的身体在运动前、运动中、运动后有哪些不同的感觉呢?二、新授1、引导学生交流在运动前、运动中、运动后的体验。(1)教师出示校园中常见的活动图片或录像,让学生说说自己在校园里经常参加哪些活动。(2)教师根据学生的发言概括活动的意义并引入主题:在运动前、运动中、运动后有哪些感觉?(3)教师出示教材主题图,指导学生交流运动后的多种感受。(4)教师提出问题:“这些不同的感受说明了什么?”充分让学生发表不同的看法。(5)根据学生的发言,教师作出正确的归纳:运动前后的感觉不同,说明我们的身体发生了变化。2、讨论能用哪些方法观察运动后身体发生的变化。(1)学生分组讨论(2)小组交流讨论得出观察方法。(3)教师根据学生交流的方法做小结。(4)教师强调指出:只运用我们的感官来观察可能不准确,不全面,往往需要借助一些工具或仪器来观察才能更全面、更准确地获得身体的变化情况。3、组织学生体验。(1)组织学生在室内或室外进行一些活动量较大的活动,并强调有关安全。(2)学生运用上一项活动中交流的方法,相互观察运动后身体发生的变化作好记录。项目运动前运动后呼吸频率平缓、匀速急促、加快心跳(次/分)75次左右80次以上脉搏(次/分)75次左右80次以上(3)学生交流(4)教师小结4、交流记录中的发现,整理可进一步研究的问题。(1)学生交流(2)教师整理归类。教学后记:本节课学生已有的生活经验是很丰富的,学生通过回忆和课堂亲身再体验,对于自己运动前后身体有哪些变化体会很深刻。老师在本节课就是一个引导者,帮助学生回忆和体验,然后把体验写出来。《运动前后》说课稿一、说教材本课内容分三部分。第一部分,课文首先提出:“在学校里,我们经常做各种各样的运动:做操、跑步、打球、做游戏……在运动前、运动中、运动后,有哪些不同的感觉?”学生在自己多年的校园活动体验中,对自己运动前、运动中、运动后的感觉应不陌生。课文中呈现了一幅与校园运动有关的图片,并且以人物对话的方式提示:“打球时,身上发热。”“跑得太快时,感觉上气不接下气。”这两句话起示例作用,目的是要引起学生的相关回忆,并把他们记忆中有关运动前、运动中、运动后的感觉与大家交流。在此基础上,课文明确提出了“这些不同的感觉说明了什么?”的问题。这里,是想引起学生对运动前、运动中、运动后身体发生变化的关注:呼吸加快、脉搏加速、汗液增加等。这样安排,是为了调动学生已有经验和进一步通过运动来获得丰富的感知。如果学生没有丰富的感知作为基础,很难提出有意义的探究问题。第二部分,课文提出本环节的任务:“想办法观察运动后我们的身体发生的变化。”作为一项观察任务,观察目标的具体指向、观察的顺序、所用的工具等问题是不能忽视的。课本中用七幅图片展现了运用感官或借助工具观察呼吸频率、脉搏次数的情形,其中就脉搏次数的观察,课本提示了六种不同的方式方法,除用耳朵听、手触摸、借助“听诊器”听之外,引导学生对身体上能感觉到心跳脉搏的地方进行观察,这些地方分别是胸口、手腕、后背、太阳穴、颈部和脚踝处。为了进行更科学、更严谨的观察,教材提示:“用仪器可以更准确、清楚地知道身体的状况。”希望使学生意识到,进行科学观察,只运用感官可能不准确、不全面,往往需要借助一些工具才能获得对事物更全面、更准确的认识,并作出“把运动前后身体的变化写下来”的要求。教师一定要认真对待这一环节,这些观察的记录不仅是后面的学习活动得以顺利展开的有利保障,而且对于培养学生良好的科学素养,会提供一个良好的锻炼契机。第三部分的活动内容教材用一句...