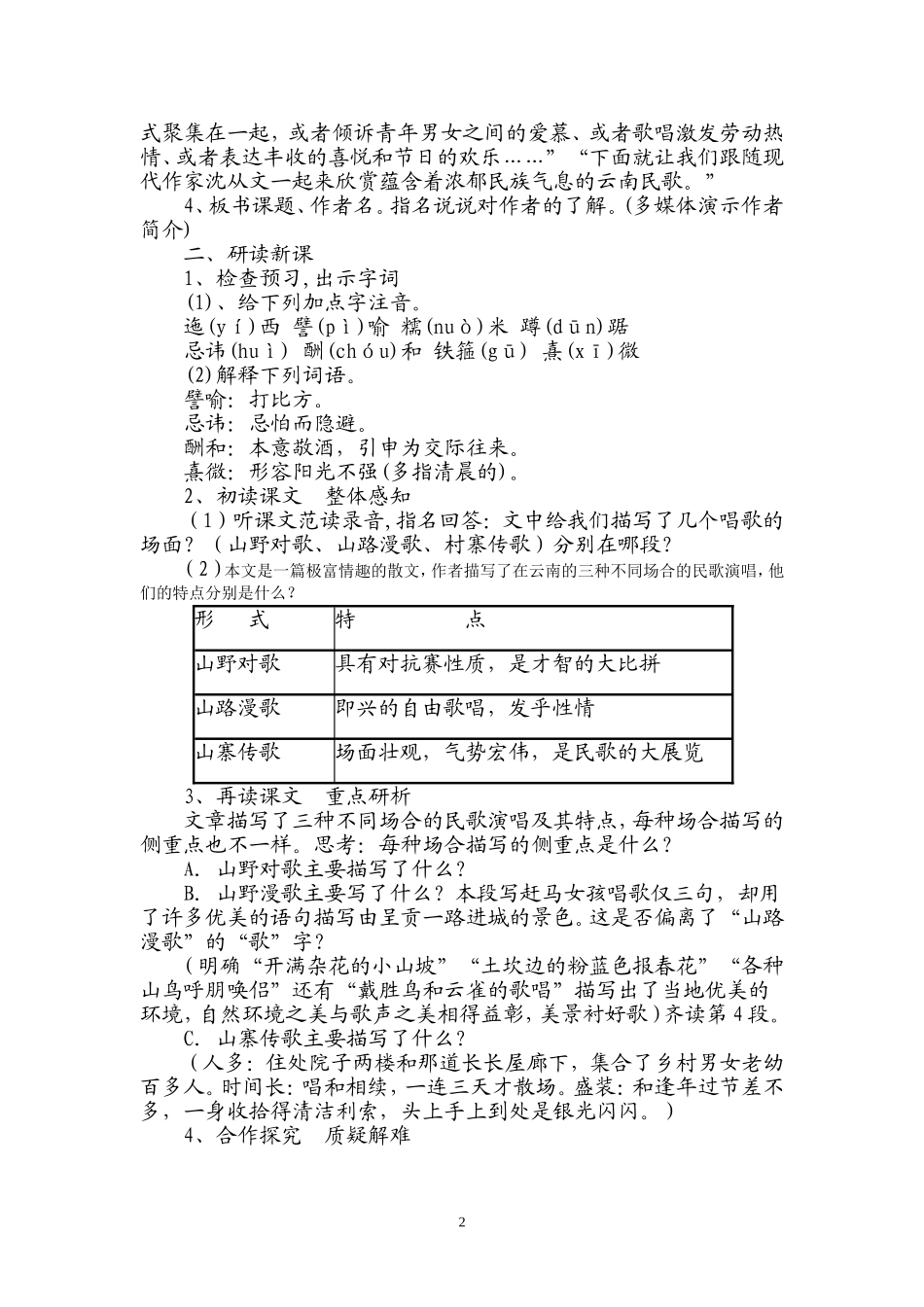

云南的歌会教学目标知识与能力:1.掌握本文的词语。2.分析本文结构.3.感知文章内容,体会云南少数民族的歌会习俗。过程与方法:以读讲、探讨方式围绕课文内容和结构展开。情感、态度与价值观:通过学习课文,体会云南少数民族的歌会习俗。教学重点、难点1、散文结构、特点。2、探讨本文的描写方法。教学时间:二课时第一课时一、导入1、谈话:我国是个多民族国家,共有多少个民族呢?(五十六个民族)每个民族都能歌善舞。下面请同学们就所播放的音像片段猜猜这是哪个少数民族的民歌?2、介绍民歌方面的知识,多媒体演示3、了解云南民歌:“云南是一个聚居了最多少数民族的省份,在各族人民的生活中,民歌几乎渗透到各个领域,他们经常以唱歌的形1式聚集在一起,或者倾诉青年男女之间的爱慕、或者歌唱激发劳动热情、或者表达丰收的喜悦和节日的欢乐……”“下面就让我们跟随现代作家沈从文一起来欣赏蕴含着浓郁民族气息的云南民歌。”4、板书课题、作者名。指名说说对作者的了解。(多媒体演示作者简介)二、研读新课1、检查预习,出示字词(1)、给下列加点字注音。迤(yí)西譬(pì)喻糯(nuò)米蹲(dūn)踞忌讳(huì)酬(chóu)和铁箍(gū)熹(xī)微(2)解释下列词语。譬喻:打比方。忌讳:忌怕而隐避。酬和:本意敬酒,引申为交际往来。熹微:形容阳光不强(多指清晨的)。2、初读课文整体感知(1)听课文范读录音,指名回答:文中给我们描写了几个唱歌的场面?(山野对歌、山路漫歌、村寨传歌)分别在哪段?(2)本文是一篇极富情趣的散文,作者描写了在云南的三种不同场合的民歌演唱,他们的特点分别是什么?形式特点山野对歌具有对抗赛性质,是才智的大比拼山路漫歌即兴的自由歌唱,发乎性情山寨传歌场面壮观,气势宏伟,是民歌的大展览3、再读课文重点研析文章描写了三种不同场合的民歌演唱及其特点,每种场合描写的侧重点也不一样。思考:每种场合描写的侧重点是什么?A.山野对歌主要描写了什么?B.山野漫歌主要写了什么?本段写赶马女孩唱歌仅三句,却用了许多优美的语句描写由呈贡一路进城的景色。这是否偏离了“山路漫歌”的“歌”字?(明确“开满杂花的小山坡”“土坎边的粉蓝色报春花”“各种山鸟呼朋唤侣”还有“戴胜鸟和云雀的歌唱”描写出了当地优美的环境,自然环境之美与歌声之美相得益彰,美景衬好歌)齐读第4段。C.山寨传歌主要描写了什么?(人多:住处院子两楼和那道长长屋廊下,集合了乡村男女老幼百多人。时间长:唱和相续,一连三天才散场。盛装:和逢年过节差不多,一身收拾得清洁利索,头上手上到处是银光闪闪。)4、合作探究质疑解难2小组讨论:作者描绘了这三个唱歌的场景,是想告诉我们什么呢?表达怎样的生活态度?(明确:生活就像歌声一样是美好的,我们应该尽情地享受并体会人生中美妙的日子。)三、总结本文对云南歌会的介绍,让我们领略到了我国民歌文化的丰富多彩,同时让我们知道生活中有歌就有欢乐。同学们,生活是美好的,人生更是美妙的,我们身边处处有美,让我们从这一天起细细品味吧!四、作业1、我们身边有没有类似云南歌会般美丽浓郁的民俗文化?你知道的民俗还有哪些?2、从文中摘录你喜欢的句子并点评在读书笔记上。板书设计:云南的歌会沈从文山野对歌──人物美(点)山路漫歌──风光美(渲染)山寨传歌──场面美(面)教学反思:新课程改革不仅仅是文本的改革,更是教的方式,学的方式的改革。就教材而言,与旧的教材比较,最大的改变在于从知识性到人文性,从被动性到主动性,从微观性到宏观的改变。在于语文课程的性质和基本点,最后认定为“工具性与人文性的统一”。就教的方式来说,在于要求教师确立“以人为本”的理念,在这个基础上“创造性的理解和使用教材”。《云南的歌会》就是具有代表性的文章。这篇文章写的是云南少数民族地区一种古老的歌会,蕴涵着浓郁的民间文化气息,但是文章内容离学生的生活较远,学习起来会有一定的难度。所以在教材的处理中,我特别注意了两点:一、创设情境导入课程内容。3课堂教学一开始我就利用多媒体放播放云南民歌让学生欣赏,让学生沉浸在教学情景之中。激发了学生的兴趣,也打下了学习...