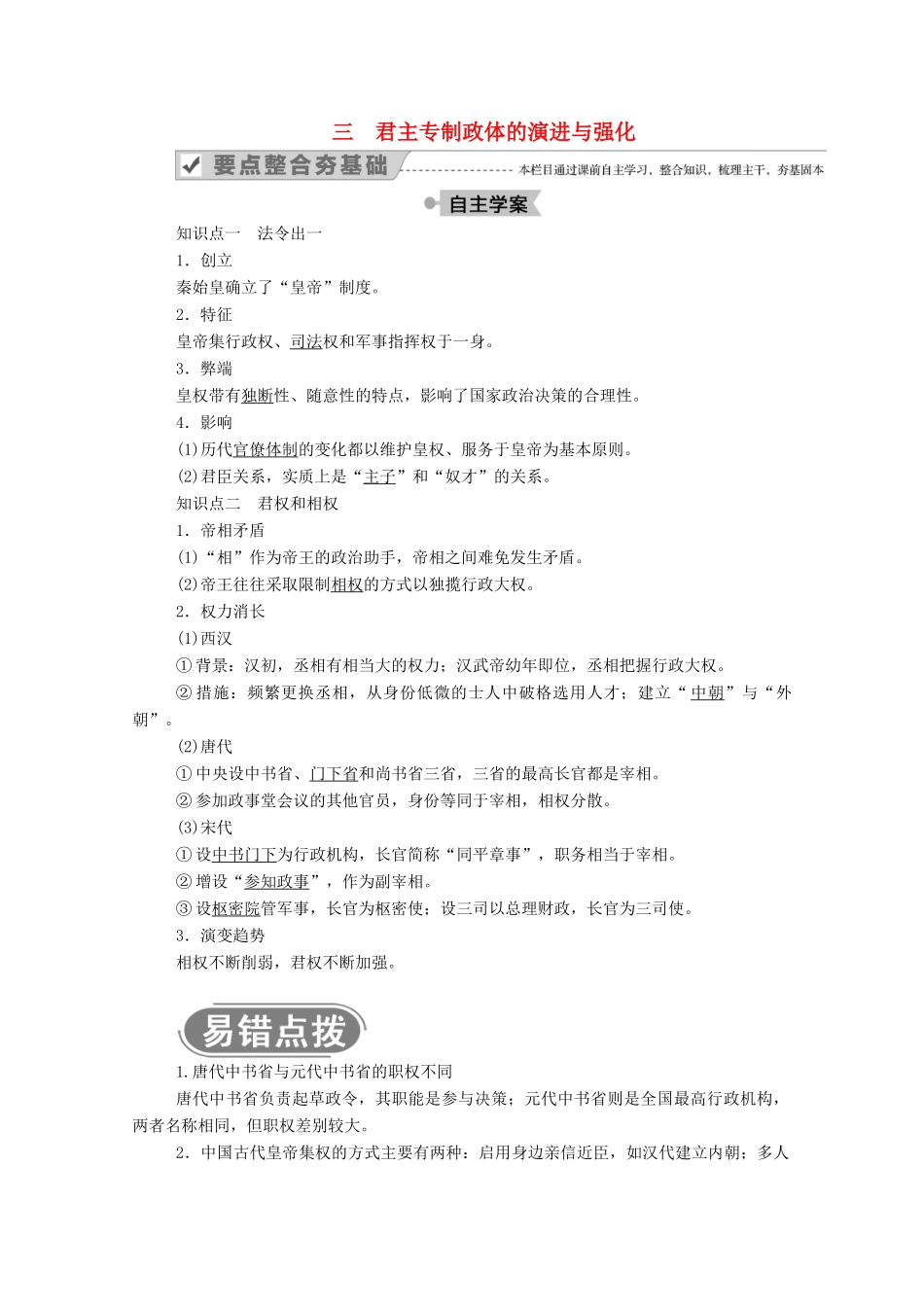

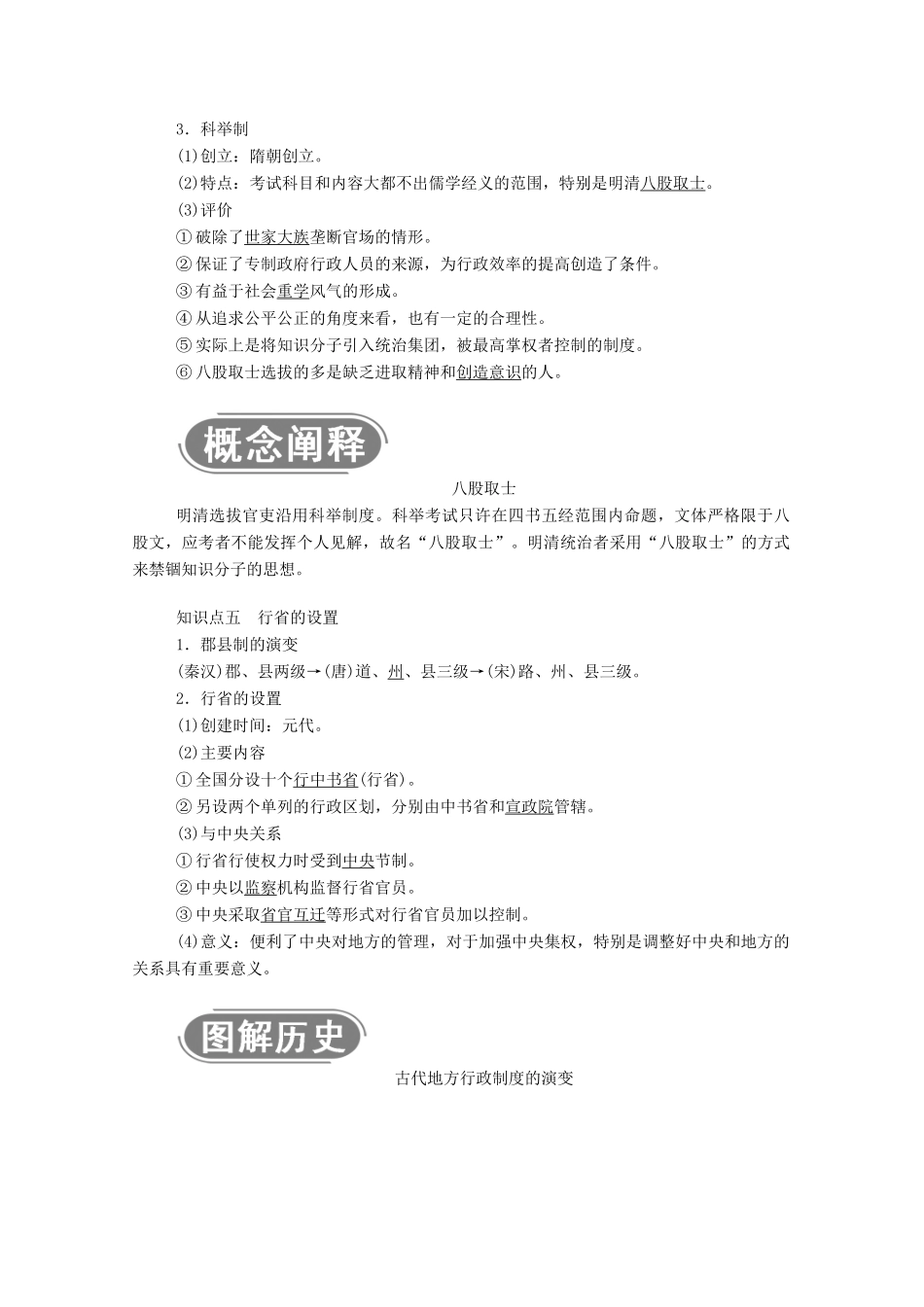

三君主专制政体的演进与强化知识点一法令出一1.创立秦始皇确立了“皇帝”制度。2.特征皇帝集行政权、司法权和军事指挥权于一身。3.弊端皇权带有独断性、随意性的特点,影响了国家政治决策的合理性。4.影响(1)历代官僚体制的变化都以维护皇权、服务于皇帝为基本原则。(2)君臣关系,实质上是“主子”和“奴才”的关系。知识点二君权和相权1.帝相矛盾(1)“相”作为帝王的政治助手,帝相之间难免发生矛盾。(2)帝王往往采取限制相权的方式以独揽行政大权。2.权力消长(1)西汉①背景:汉初,丞相有相当大的权力;汉武帝幼年即位,丞相把握行政大权。②措施:频繁更换丞相,从身份低微的士人中破格选用人才;建立“中朝”与“外朝”。(2)唐代①中央设中书省、门下省和尚书省三省,三省的最高长官都是宰相。②参加政事堂会议的其他官员,身份等同于宰相,相权分散。(3)宋代①设中书门下为行政机构,长官简称“同平章事”,职务相当于宰相。②增设“参知政事”,作为副宰相。③设枢密院管军事,长官为枢密使;设三司以总理财政,长官为三司使。3.演变趋势相权不断削弱,君权不断加强。1.唐代中书省与元代中书省的职权不同唐代中书省负责起草政令,其职能是参与决策;元代中书省则是全国最高行政机构,两者名称相同,但职权差别较大。2.中国古代皇帝集权的方式主要有两种:启用身边亲信近臣,如汉代建立内朝;多人共行“宰相”之职,如唐代的相权一分为三和宋代的增设官职分散相权。三省六部制的运行机制知识点三中国古代王朝的监察体制1.监察机构的设置(1)秦代:在中央政府和郡一级行政机关内,都有专门负责监察的官员。(2)西汉①中央:御史大夫主管的机关是当时最主要的监察机构。②地方:汉武帝将全国划分为十三州部,每州部设刺史一人监察地方政治。(3)唐代:御史台定期到京都各监狱视察执法情况。(4)宋朝:提点刑狱司是专职监察刑狱的官员。(5)元朝:人命重案以公文移送御史台,由监察御史复按。2.评价(1)积极方面:在一定程度上有利于监督官员规范执政,防止官员贪污腐败。(2)消极方面:专制制度的本质决定了监察体制的实际效能必然是有限的。知识点四选官制度的历史变化1.世官制将官职限定在贵族范围内,由贵胄子弟世代继承祖上的权位。2.察举制(1)含义:是由官吏察访合适的人才向中央推荐,最后由中央予以任用的选官制度。(2)概况①兴起:西汉时期。②演变:魏晋南北朝时期,发展为九品官人法,即九品中正制。(3)评价:百姓不得参与,民意无从体现。3.科举制(1)创立:隋朝创立。(2)特点:考试科目和内容大都不出儒学经义的范围,特别是明清八股取士。(3)评价①破除了世家大族垄断官场的情形。②保证了专制政府行政人员的来源,为行政效率的提高创造了条件。③有益于社会重学风气的形成。④从追求公平公正的角度来看,也有一定的合理性。⑤实际上是将知识分子引入统治集团,被最高掌权者控制的制度。⑥八股取士选拔的多是缺乏进取精神和创造意识的人。八股取士明清选拔官吏沿用科举制度。科举考试只许在四书五经范围内命题,文体严格限于八股文,应考者不能发挥个人见解,故名“八股取士”。明清统治者采用“八股取士”的方式来禁锢知识分子的思想。知识点五行省的设置1.郡县制的演变(秦汉)郡、县两级→(唐)道、州、县三级→(宋)路、州、县三级。2.行省的设置(1)创建时间:元代。(2)主要内容①全国分设十个行中书省(行省)。②另设两个单列的行政区划,分别由中书省和宣政院管辖。(3)与中央关系①行省行使权力时受到中央节制。②中央以监察机构监督行省官员。③中央采取省官互迁等形式对行省官员加以控制。(4)意义:便利了中央对地方的管理,对于加强中央集权,特别是调整好中央和地方的关系具有重要意义。古代地方行政制度的演变君主专制的演进与强化1.专制主义与中央集权是两个不同的概念,专制主义是一种决策方式,而中央集权是一种相对于地方分权的制度。(√)2.西汉完全照搬了秦朝的政治制度。(×)3.元朝在全国实行行省制度进行管理。(×)4.宋初中书门下的最高长官行使宰相职权,宰相一直拥有实权。(×)主题一君主专制的强化材料一:宰相者,上佐天子理阴阳,顺...