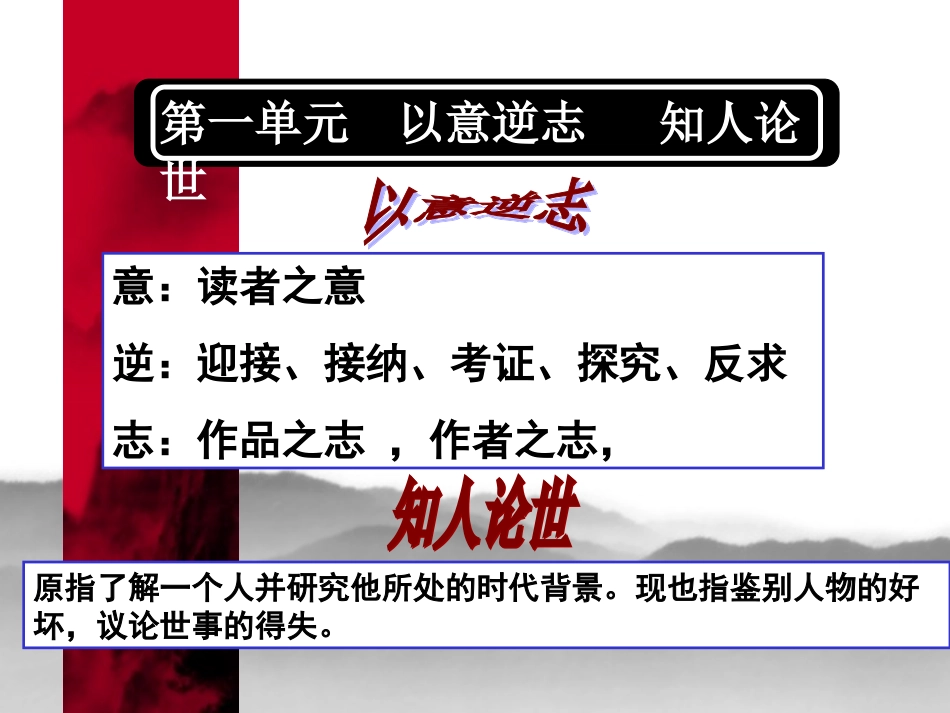

中国古代诗歌散文欣赏意:读者之意逆:迎接、接纳、考证、探究、反求志:作品之志,作者之志,原指了解一个人并研究他所处的时代背景。现也指鉴别人物的好坏,议论世事的得失。第一单元以意逆志知人论世长恨歌长恨歌白居易白居易:字乐天,号香山居士。唐德宗贞元年间(800)中进士,由校书郎累官至左拾遗。他关心朝政,屡次上书言事,遭权贵忌恨,被贬为江州司马。后历任苏州、杭州刺史,很得民心。官终刑部尚书,世称白香山。文学上,白居易主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,肯定诗歌的教育意义和政治作用。他与元稹一起倡导“新乐府运动”,揭露时弊。他的诗分为三类:讽喻诗、感伤诗、闲适诗。其讽喻诗如《新乐府》、《秦中吟》,深刻反映了时政弊端与民生疾苦。长篇叙事诗(感伤诗)《长恨歌》、《琵琶行》有很高的艺术成就。其诗善于叙述,语言浅显,流传广泛。白居易白居易的生平的生平白居易(772-846),以四十四岁被贬江州司马为界,诗人的一生可分为前后两个时期。1.前期:主要是“兼济天下”。在创作上,创作了大量针砭时弊、反映民生疾苦的诗作,如《秦中吟》、《新乐府》大都作于此时。2.后期:主要是“独善其身”。这一时期他创作了大量的闲适诗。白居易一生虽多为官,但很不顺利,总是处于一种忧愤不安的状态中。但作为一个诗人,他的成就却极大。后人将他与李白、杜甫并称为唐代三大诗人。他的诗存留下来将近3000首,有《白氏长庆集》。广为流传的有《长恨歌》、《琵琶行》等。在艺术上,白居易诗以平易晓畅著称,作品风格平易自然、浅切流畅。写作背景:这首诗作于唐宪宗元和元年,当时,白居易任周至县尉,一日与友人陈鸿、王质夫到马嵬驿附近的游仙寺游览,偶然间谈及李隆基与杨玉环的这段悲剧故事,王质夫认为,像这样突出的事情,如无大手笔加工润色,就会随着时间的流逝而消失。他鼓励白居易:“乐天深于诗,多于情者也,试为歌之如何?”。于是白居易写下了此事。陈鸿同时写下了一篇传奇《长恨歌传》。虽然作者的立意是“欲惩尤物”,但在读者心中却成了一首爱情的颂歌。自唐至清,出现了不少以此为题材的文学作品杜牧:《过华清宫绝句》李商隐:《马嵬》陈鸿:《长恨歌传》苏轼:《荔枝叹》元白朴:《唐明皇秋夜梧桐雨》明吴世美:《惊鸿记》传奇清洪昇清洪昇::《《长生殿长生殿》》同题材作品杨玉杨玉环入环入宫的宫的史实史实16岁→寿王妃21岁→见玄宗为女道士27岁→册封为贵妃杨家显贵杨家显贵三姐妹→(韩、虢、秦)国夫人哥哥→殿中少监父亲→齐国公母亲→凉国夫人堂哥杨国忠→右丞相京城歌谣“生女勿酸悲生男勿喜欢”“男不封候女作妃看女却为门上楣”马嵬兵变天宝十四年,安禄山起兵范阳,六郡附之。次年长安失守,玄宗率1300人和24名宫女出逃,大将陈元礼护驾。西行至马嵬驿,将士们怨恨杨氏兄妹不肯前进,诬说杨国忠通敌谋反而杀之。陈又对皇帝说:“既然杨国忠通敌,杨贵妃也不宜留下。”李隆基无可奈何,用白绫让其自缢,杨妃时38岁,已追随皇帝17年。回眸móu粉黛dài骊宫lí霓裳nícháng临邛qióng鼙鼓pí仙袂mèi衣钿diàn千乘shèng钗擘bò马嵬wéi阑干lán绰约chuò文本文本分析分析《长恨歌》是一首脍炙人口的佳作,与《琵琶行》共同构成白居易感伤诗中的叙事长诗双璧。☆⑴这首诗歌的题目是《长恨歌》,恨是什么意思,长恨歌应作何解释?长恨歌,就是歌长恨,长是时间,是感情延绵的见证,恨是沉重的遗憾,代表了感情的深度和痛苦的沉重。长恨就是长久的遗憾。《长恨歌》就是歌“长恨”。“长恨”是诗歌的主题,故事的焦点,也是埋在诗里的一颗牵动人心的种子。而“恨”什幺?为什幺要“长恨”?诗人不是直接抒写出来,而是通过诗话的故事,一层一层地展示给读者,让人们自己去感受。他的意图不仅在于对史事有感而发,而且还想以此惩戒那些祸乱朝政的人,让将来的统治者引以为戒。解题:长恨歌谁恨?恨什么?为什么恨?怎么表现恨?谁恨:恨什么:李隆基和杨贵妃.他们彼此相爱却不能在一起,最终杨贵妃身死,而李隆基退位。“汉皇重色思倾国,御宇多年求不得。”至“缓歌慢舞凝丝竹,尽日君王看不足。”玄...