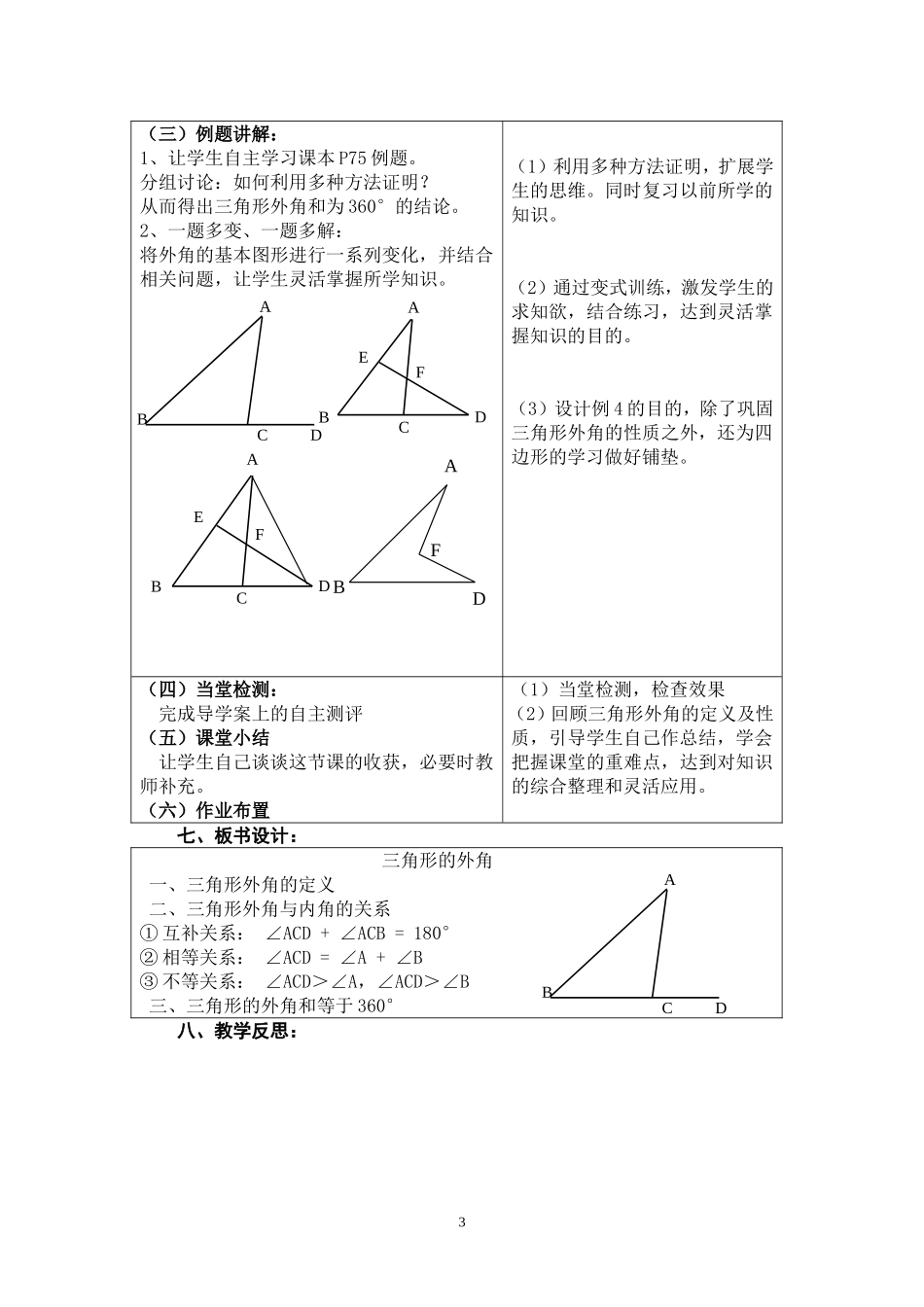

《三角形的外角》说课稿杨溪中学沈先锋各位专家、领导、同行,大家好!今天我说课的内容是:初中人教版七年级数学下册第七章第二单元的第二节课——三角形的外角。下面我从以下几方面加以说明:一、教材分析:人教版教材比较注重学生主动学习的过程,从学生熟悉的情境出发,让学生亲身参与活动,进行探索和发现,以自己的亲身体验获取知识和技能,力求提高学生的创新精神与实践能力。本节课是在学习了三角形的内角和定理的基础上展开的,主要内容为三角形的外角概念及外角的性质,它实质上是三角形内角和定理的推论。同时教材又以例题的形式,让学生认识到三角形的外角和是360°,这为后面将要学习的多边形及其内角和打下了基础,起着很重要的承上启下的作用。二、教学目标:1、知识与技能:理解三角形外角的概念,掌握三角形外角的性质并能灵活运用。2、过程与方法:通过探索三角形外角性质的活动,培养学生的论证能力,拓宽学生的解题思路,从而灵活掌握所学知识。3、情感态度与价值观:让学生在体验一题多解、一题多变的过程中锻炼学生的思维能力,激发学生学习数学的兴趣。三、教学重难点:教学重点:三角形外角的概念及有关性质。教学难点:三角形外角性质的推理过程及灵活运用。四、教学方法:本节课我采用“问题——探究——发现”的探究式教学模式,利用课本例题进行一题多解、一题多变。在教学过程中,我让学生进行分组讨论,提高学生的合作意识。同时我采用启发、诱导的方法,引导学生进行思考,由浅到深,由易到难,让学生在已有的知识水平上经历探究、思索的过程,诱导他们运用多种方法解题锻炼学生的思维能力,激发学生学习数学的兴趣。五、学情分析与学法选择:七年级的学生自主学习的能力有限,对于几何语言的表述和推理证明过程还比较生疏,思维的严谨性和发散性都有待加强。因此,教学过程中要注重语言的表述及证明推理的过程。学法选择如下:(1)合作学习法:让学生分组讨论,探究问题,合作交流,让他们在学习中学会取长补短,共同进步,不断拓展和完善自我认知。(2)归纳总结法:引导学生从解题过程中总结经验,寻找规律,从而达到灵活掌握所学知识的目的。六、教学过程设计:1教学过程设计设计意图教学过程设计设计意图(一)复习并引入新课:1、复习三角形内角和定理及证明方法。2、通过实际问题引入新课,让学生自主学习三角形外角的概念,并让学生分组画出不同类型的三角形的外角。(1)为讲述三角形外角的概念及性质的证明铺平道路。(2)让学生在画三角形外角的过程中体会外角的形成过程,加深对概念的理解。(二)活动探究:1、探究三角形的外角与各内角的位置关系。(相邻、不相邻)2、探究三角形的外角与各内角的数量关系。①互补关系:∠ACD+∠ACB=180°②相等关系:∠ACD=∠A+∠B③不等关系:∠ACD>∠A,∠ACD>∠B3、分组讨论:如何用多种方法完成相关定理的证明过程。4、完成课本P75练习。(1)让学生理解“不相邻”的含义,为性质的理解打基础。(2)让学生分组对不同类型的三角形进行探究,加强学生的合作意识。(3)启发学生利用不同方法进行证明,加深对以前所学知识的理解。(4)及时练习,加深对外角性质的理解。2ABCD(三)例题讲解:1、让学生自主学习课本P75例题。分组讨论:如何利用多种方法证明?从而得出三角形外角和为360°的结论。2、一题多变、一题多解:将外角的基本图形进行一系列变化,并结合相关问题,让学生灵活掌握所学知识。(1)利用多种方法证明,扩展学生的思维。同时复习以前所学的知识。(2)通过变式训练,激发学生的求知欲,结合练习,达到灵活掌握知识的目的。(3)设计例4的目的,除了巩固三角形外角的性质之外,还为四边形的学习做好铺垫。(四)当堂检测:完成导学案上的自主测评(五)课堂小结让学生自己谈谈这节课的收获,必要时教师补充。(六)作业布置(1)当堂检测,检查效果(2)回顾三角形外角的定义及性质,引导学生自己作总结,学会把握课堂的重难点,达到对知识的综合整理和灵活应用。七、板书设计:三角形的外角一、三角形外角的定义二、三角形外角与内角的关系①互补关系:∠ACD+∠ACB=180°②...