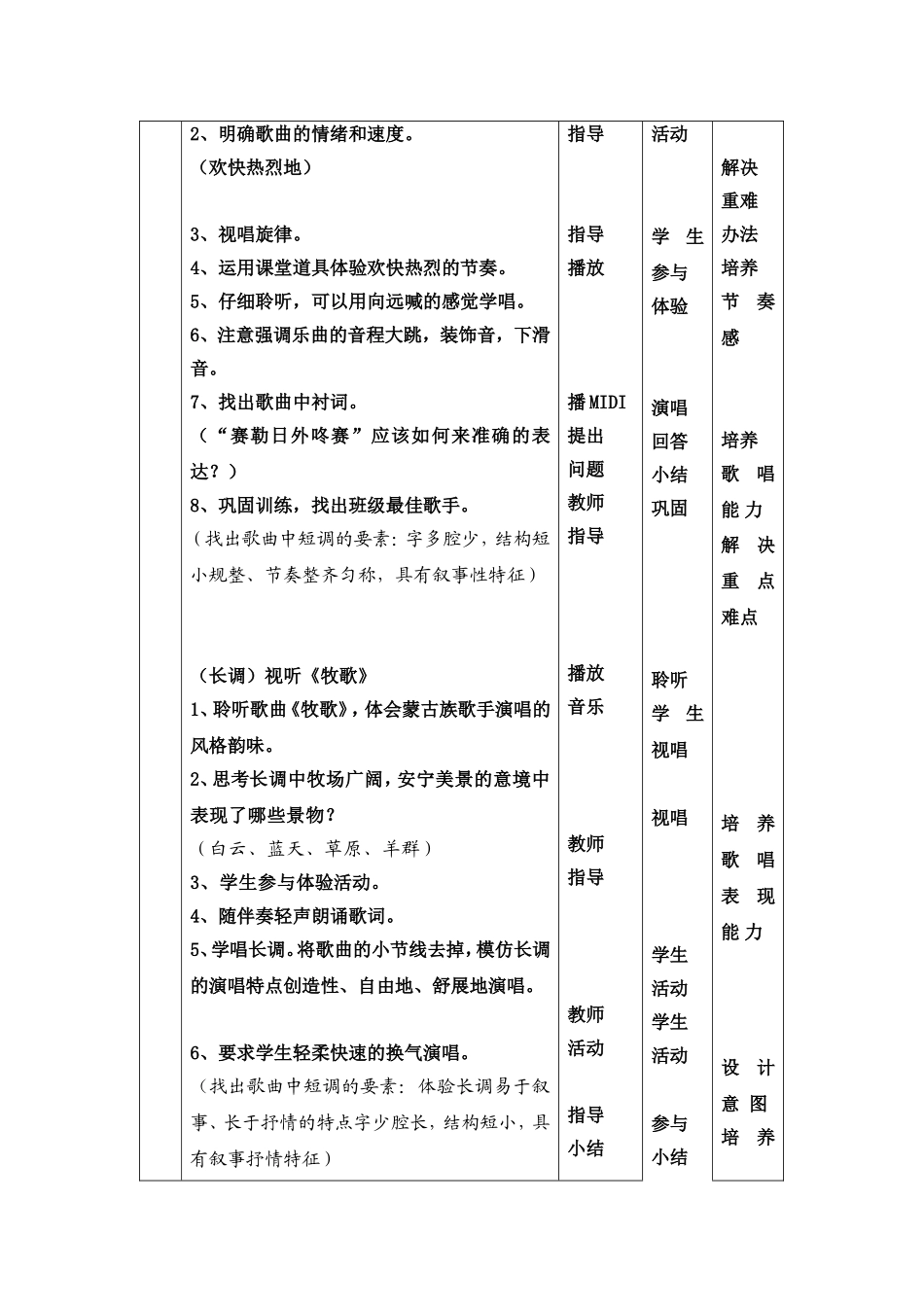

课题第三单元-----《草原牧歌》讲授教师辛秀兰授课时间2015年11月18日课型综合课课时第一课时教学目标1.学习蒙古族民歌,启发学生在浓郁的学习情境中,感受蒙古族音乐特点,培养学生热爱蒙古族音乐的情感。2.通过学习,能准确熟练演唱《银杯》,运用欢快热烈和抒情悠扬的情绪表现歌曲主题,体会蒙古族人民热爱草原,热情好客的性情。3.体验蒙古族长调音乐的风格,积极参与音乐活动,了解蒙古族民歌风格。教学重点1.通过音乐教学,能准确熟练演唱《银杯》。2.通过丰富多样的教学形式,欣赏《牧歌》。了解蒙古族民歌短调和长调特点,体验蒙古族民歌音律之美。教学难点准确掌握乐曲的主旋律,节奏,音程大跳和装饰音的表现技巧。教具使用多媒体课件、电子琴等等教学方法听赏教学法,合唱排练法教材分析学情分析:(一)《银杯》是内蒙古自治区鄂尔多斯的一首祝酒歌。音乐具有欢快、热烈的情绪特征,适合学生学习。教师演唱《下马酒之歌》,由蒙古族的酒文化,引出课题《银杯》。帮助学生体验蒙古族热情好客豪放的性格,为开展课堂教学做铺垫。教学中,指导学生聆听、模唱、体验音乐,掌握这首蒙古族短调的音乐主题。着重强调大跳音程,装饰音(倚音,下滑音)的作用和应用;(二)欣赏《牧歌》,通过参与体验,让学生感悟长调中牧场广阔,安宁美景的意境。体验总结短调和长调的特点。让学生准确判别认知短调和长调。激发学生的艺术表现力,鼓励其主动参与音乐活动。曲式分析:《银杯》全曲三段构成,教材选了两段,五声羽调式。音程有较大的跳进。演唱中多用倚音,下滑音装饰旋律。前四小节为实词,后两小节为衬词。该曲出现四度、五度、八度大跳,使音乐情绪更加高昂、兴奋,凸显了歌曲的蒙古族草原风格和蒙古民族的豪情。《牧歌》一段体,五声宫调式,抒情性较强,字少腔长,多大跳音程,尾音拖长。曲调自由舒展,歌曲平稳连贯悠长,独具风格韵味。教学内容教师活动学生活动设计意图教学过程一、课前准备:发声练习——3首从a1音开始半音上行到e2或f2再做下行练习。二、导入课题:(蒙古族文化源远流长,酒歌是是蒙古族文化的重要组成部分,在宴会上有的清唱、有的合唱,边唱边喝,热闹非凡,表现出了蒙地区人们的热情好客、慷慨豪迈,同时促进了相互间的感情,使得酒歌文化延续。在节庆宴会上人们会穿上节日的盛装,高举银杯,纵情歌唱。)引出课题三、新课教学1、观看《银杯》MV,感受酒歌中所蕴含的蒙古族文化。发声训练唱歌导入教师活动发声训练聆听体验回答学生活动参与调整声音位置调整演唱姿势解决问题体验听辨设计意图2、明确歌曲的情绪和速度。(欢快热烈地)3、视唱旋律。4、运用课堂道具体验欢快热烈的节奏。5、仔细聆听,可以用向远喊的感觉学唱。6、注意强调乐曲的音程大跳,装饰音,下滑音。7、找出歌曲中衬词。(“赛勒日外咚赛”应该如何来准确的表达?)8、巩固训练,找出班级最佳歌手。(找出歌曲中短调的要素:字多腔少,结构短小规整、节奏整齐匀称,具有叙事性特征)(长调)视听《牧歌》1、聆听歌曲《牧歌》,体会蒙古族歌手演唱的风格韵味。2、思考长调中牧场广阔,安宁美景的意境中表现了哪些景物?(白云、蓝天、草原、羊群)3、学生参与体验活动。4、随伴奏轻声朗诵歌词。5、学唱长调。将歌曲的小节线去掉,模仿长调的演唱特点创造性、自由地、舒展地演唱。6、要求学生轻柔快速的换气演唱。(找出歌曲中短调的要素:体验长调易于叙事、长于抒情的特点字少腔长,结构短小,具有叙事抒情特征)指导指导播放播MIDI提出问题教师指导播放音乐教师指导教师活动指导小结活动学生参与体验演唱回答小结巩固聆听学生视唱视唱学生活动学生活动参与小结解决重难办法培养节奏感培养歌唱能力解决重点难点培养歌唱表现能力设计意图培养四.音乐活动1.关于蒙古族短调与长调2.关于蒙古族民歌五.课堂小结:(音乐中结束)六.作业:两人一组唱好《银杯》。播放音乐小结评价总结学生音乐鉴赏能力培养总结评价能力板书设计《银杯》和《牧歌》短调长调课后记代表作品节奏旋律叙事流行地区抒情短调长调