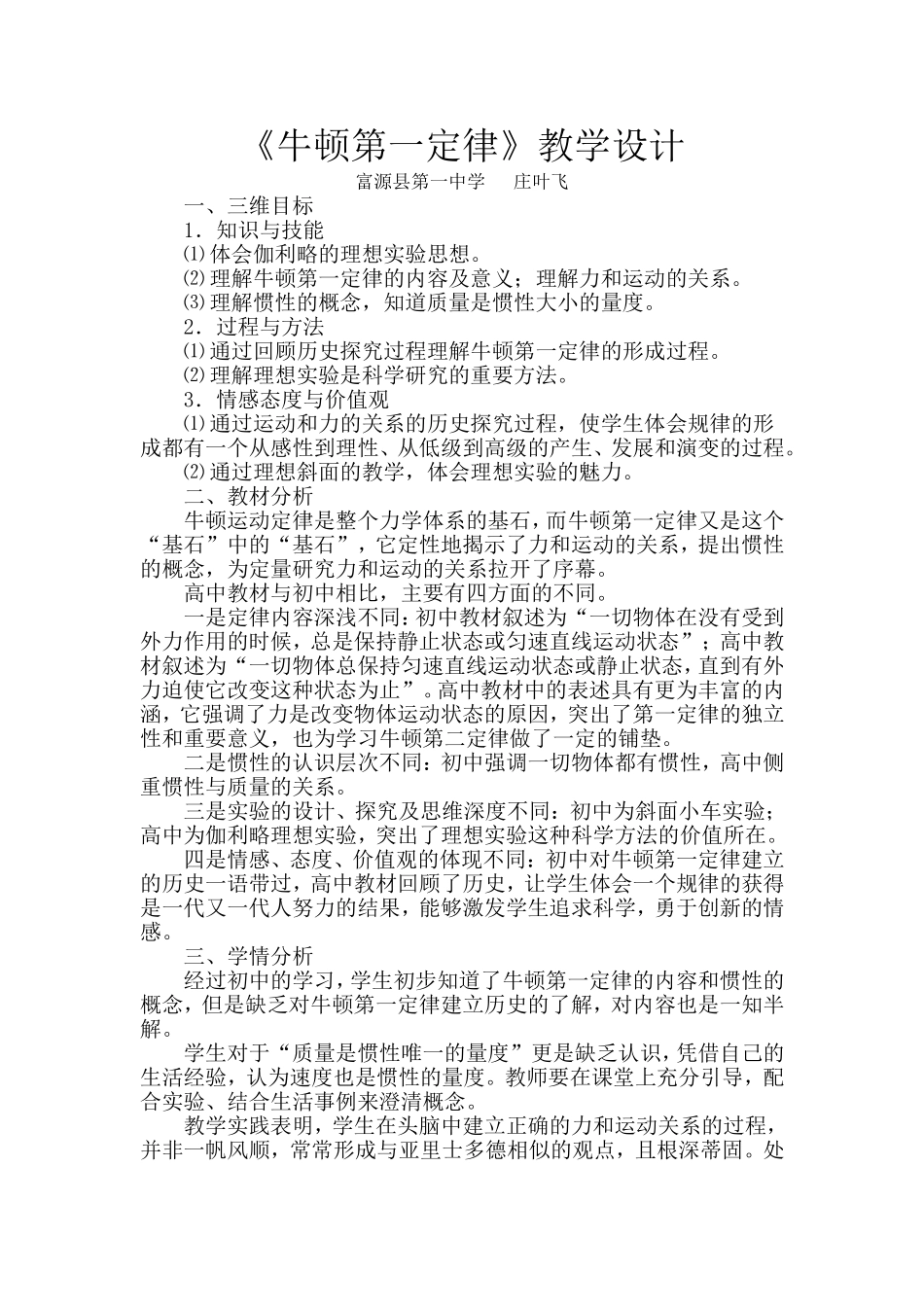

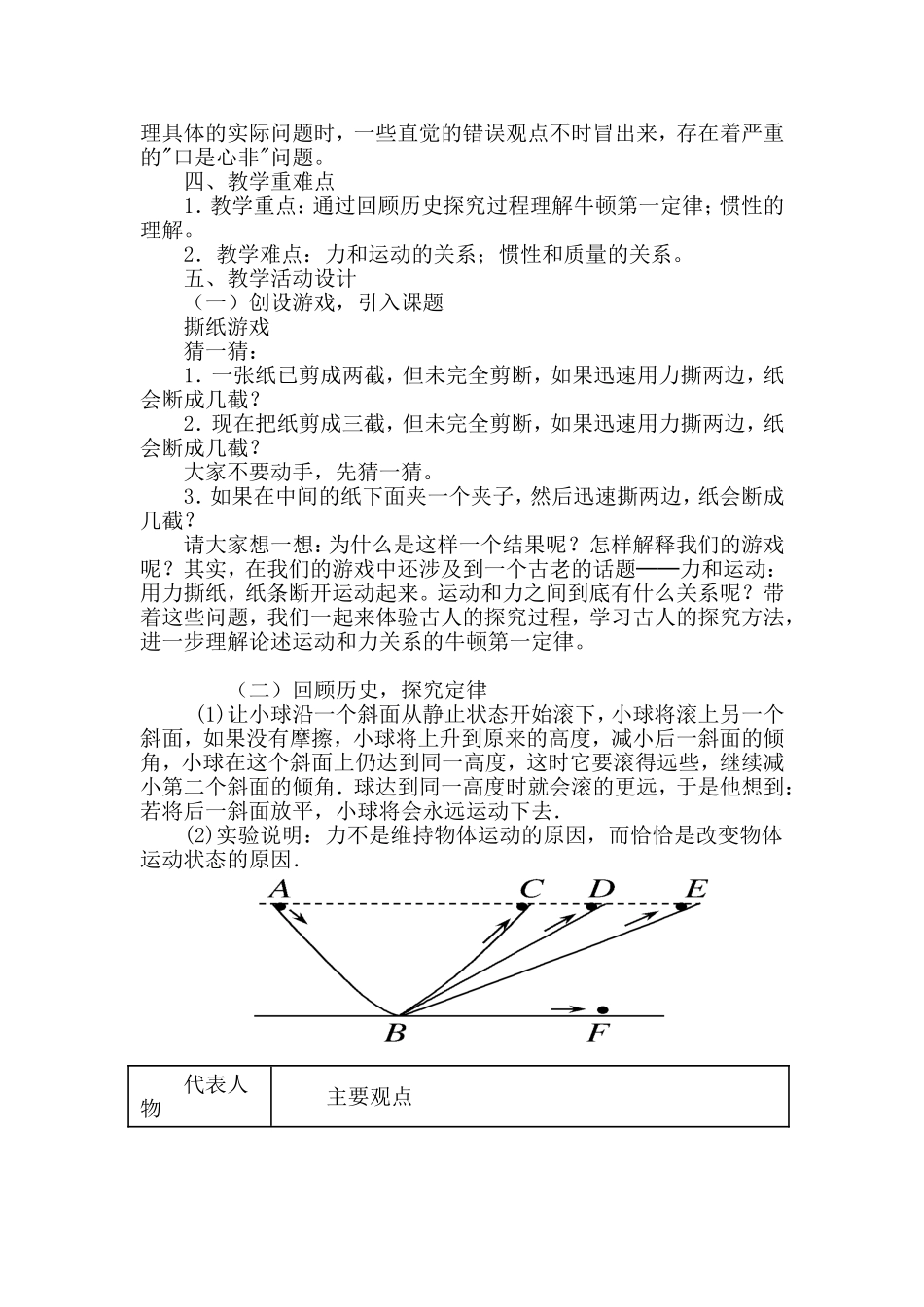

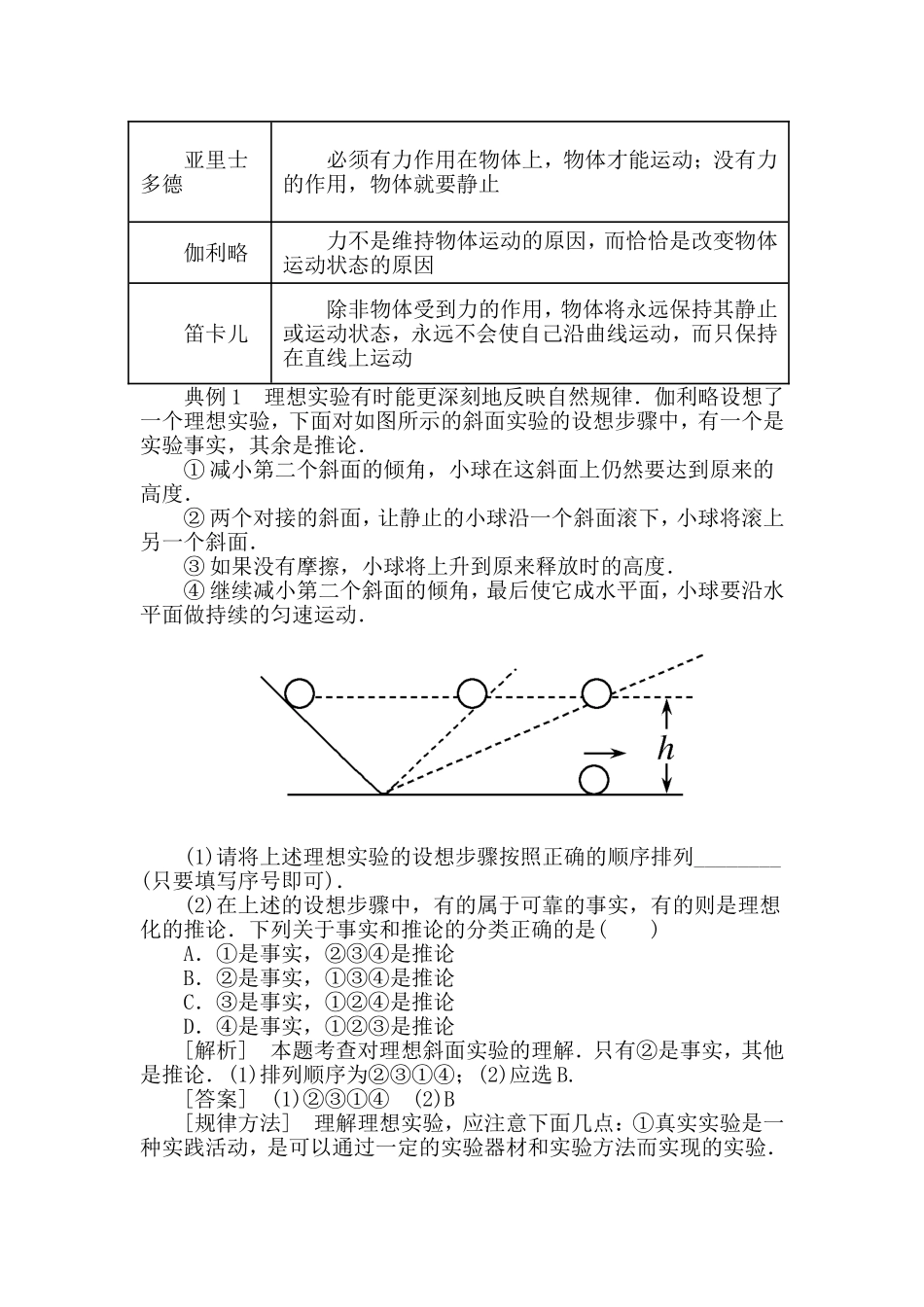

《牛顿第一定律》教学设计富源县第一中学庄叶飞一、三维目标1.知识与技能⑴体会伽利略的理想实验思想。⑵理解牛顿第一定律的内容及意义;理解力和运动的关系。⑶理解惯性的概念,知道质量是惯性大小的量度。2.过程与方法⑴通过回顾历史探究过程理解牛顿第一定律的形成过程。⑵理解理想实验是科学研究的重要方法。3.情感态度与价值观⑴通过运动和力的关系的历史探究过程,使学生体会规律的形成都有一个从感性到理性、从低级到高级的产生、发展和演变的过程。⑵通过理想斜面的教学,体会理想实验的魅力。二、教材分析牛顿运动定律是整个力学体系的基石,而牛顿第一定律又是这个“基石”中的“基石”,它定性地揭示了力和运动的关系,提出惯性的概念,为定量研究力和运动的关系拉开了序幕。高中教材与初中相比,主要有四方面的不同。一是定律内容深浅不同:初中教材叙述为“一切物体在没有受到外力作用的时候,总是保持静止状态或匀速直线运动状态”;高中教材叙述为“一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止”。高中教材中的表述具有更为丰富的内涵,它强调了力是改变物体运动状态的原因,突出了第一定律的独立性和重要意义,也为学习牛顿第二定律做了一定的铺垫。二是惯性的认识层次不同:初中强调一切物体都有惯性,高中侧重惯性与质量的关系。三是实验的设计、探究及思维深度不同:初中为斜面小车实验;高中为伽利略理想实验,突出了理想实验这种科学方法的价值所在。四是情感、态度、价值观的体现不同:初中对牛顿第一定律建立的历史一语带过,高中教材回顾了历史,让学生体会一个规律的获得是一代又一代人努力的结果,能够激发学生追求科学,勇于创新的情感。三、学情分析经过初中的学习,学生初步知道了牛顿第一定律的内容和惯性的概念,但是缺乏对牛顿第一定律建立历史的了解,对内容也是一知半解。学生对于“质量是惯性唯一的量度”更是缺乏认识,凭借自己的生活经验,认为速度也是惯性的量度。教师要在课堂上充分引导,配合实验、结合生活事例来澄清概念。教学实践表明,学生在头脑中建立正确的力和运动关系的过程,并非一帆风顺,常常形成与亚里士多德相似的观点,且根深蒂固。处理具体的实际问题时,一些直觉的错误观点不时冒出来,存在着严重的"口是心非"问题。四、教学重难点1.教学重点:通过回顾历史探究过程理解牛顿第一定律;惯性的理解。2.教学难点:力和运动的关系;惯性和质量的关系。五、教学活动设计(一)创设游戏,引入课题撕纸游戏猜一猜:1.一张纸已剪成两截,但未完全剪断,如果迅速用力撕两边,纸会断成几截?2.现在把纸剪成三截,但未完全剪断,如果迅速用力撕两边,纸会断成几截?大家不要动手,先猜一猜。3.如果在中间的纸下面夹一个夹子,然后迅速撕两边,纸会断成几截?请大家想一想:为什么是这样一个结果呢?怎样解释我们的游戏呢?其实,在我们的游戏中还涉及到一个古老的话题──力和运动:用力撕纸,纸条断开运动起来。运动和力之间到底有什么关系呢?带着这些问题,我们一起来体验古人的探究过程,学习古人的探究方法,进一步理解论述运动和力关系的牛顿第一定律。(二)回顾历史,探究定律(1)让小球沿一个斜面从静止状态开始滚下,小球将滚上另一个斜面,如果没有摩擦,小球将上升到原来的高度,减小后一斜面的倾角,小球在这个斜面上仍达到同一高度,这时它要滚得远些,继续减小第二个斜面的倾角.球达到同一高度时就会滚的更远,于是他想到:若将后一斜面放平,小球将会永远运动下去.(2)实验说明:力不是维持物体运动的原因,而恰恰是改变物体运动状态的原因.代表人物主要观点亚里士多德必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体就要静止伽利略力不是维持物体运动的原因,而恰恰是改变物体运动状态的原因笛卡儿除非物体受到力的作用,物体将永远保持其静止或运动状态,永远不会使自己沿曲线运动,而只保持在直线上运动典例1理想实验有时能更深刻地反映自然规律.伽利略设想了一个理想实验,下面对如图所示的斜面实验的设想步骤中,有一个是实验事实,其余是推论.①减小第...