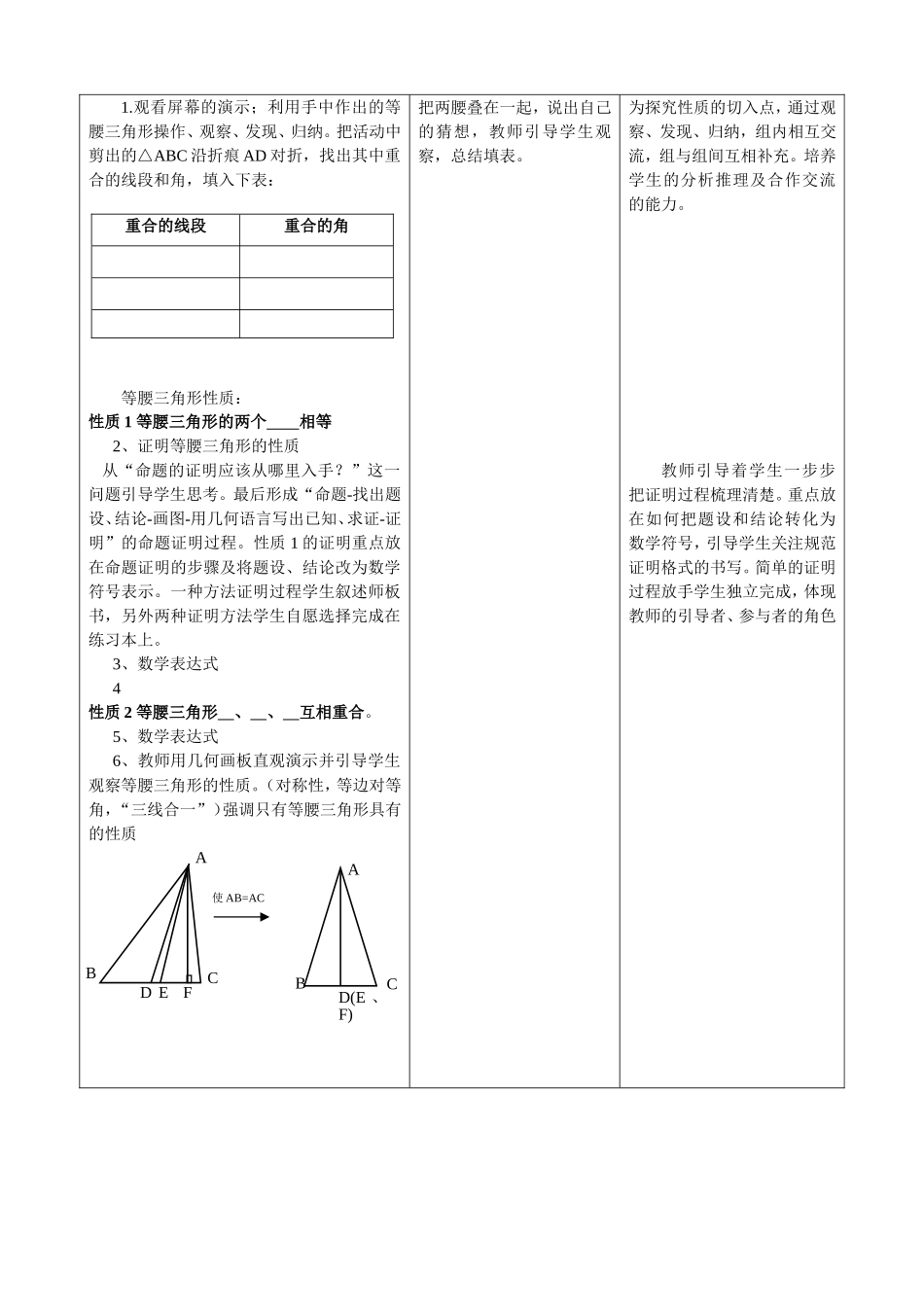

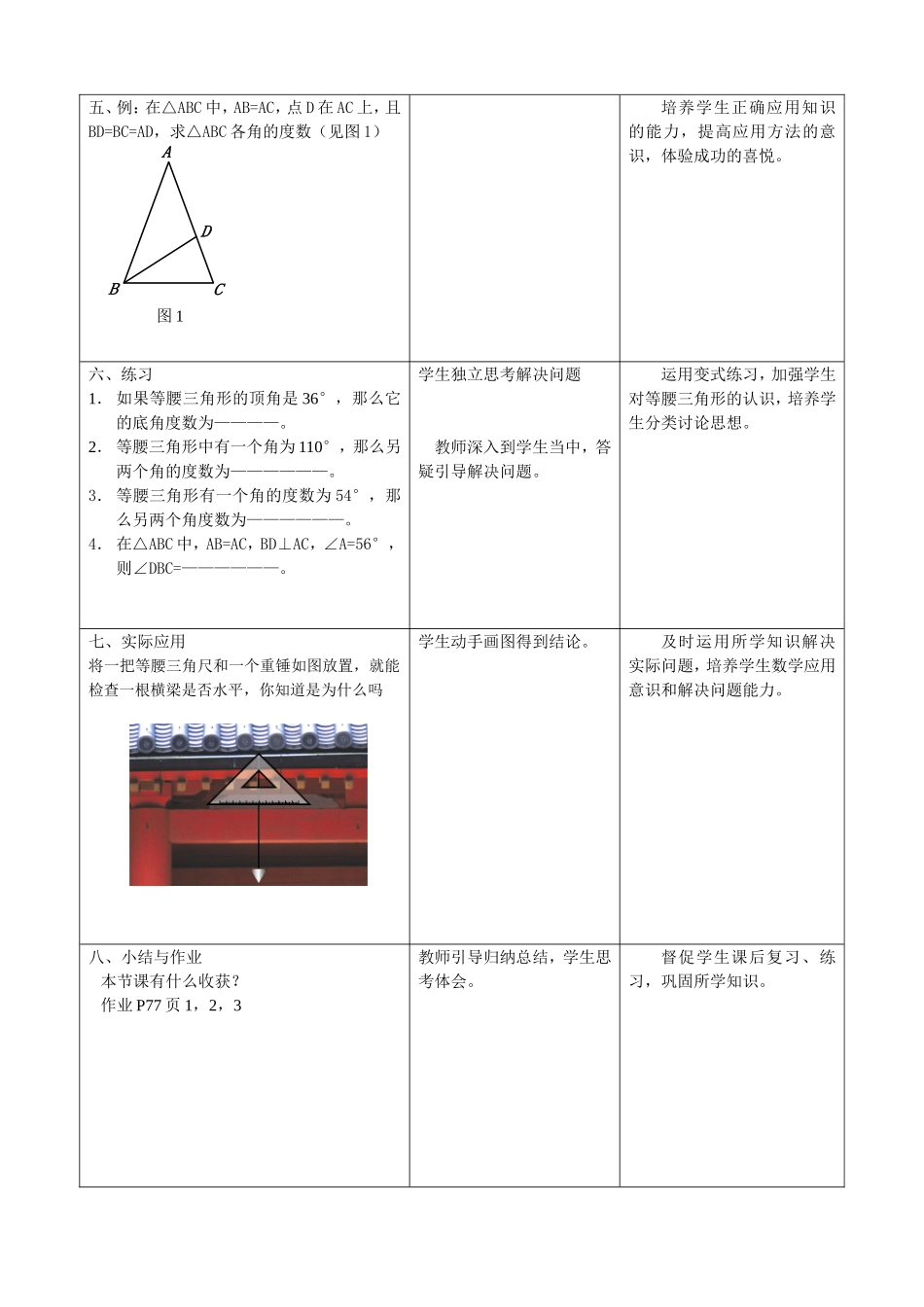

13.3.1等腰三角形(第一课时)教案教学目标知识与技能1.掌握等腰三角形的性质2.会运用等腰三角形的性质数学思考1.培养学生对命题抽象概括能力,加强发散思维训练2.培养大胆分析,敢于求异,勇于探索的精神和能力,形成良好的思维品质,提高独立解决问题的能力解决问题1.通过观察等腰三角形的对称性,培养学生观察、分析、归纳问题的能力2.通过运用等腰三角形的性质解决有关问题,提高运用知识和技能解决问题的能力,发展应用意识3.引导学生对图形的观察、发现,激发学生的审美情感情感态度与现实生活有关的实际问题使学生认识到数学对于外部世界的完美与和谐,建立学习的自信心重点等腰三角形的概念及性质。难点等腰三角形三线合一的性质的理解及其应用。教学过程问题与情境师生行为设计意图一、知识回顾1.出示一组含有等腰三角形的生活图片,让学生感知图片主要部分形状的共同点教师提出问题,学生思考让学生带着问题进入学习。也为后面的练习打下伏笔。二、实践操作:(1)把1张长方形的纸片对折,并剪下阴影部分(如教科书13.3-1),再把它展开,得到一个什么图形)(2)上述操作得到△ABC是什么三角形?学生动手剪纸观察,教师在学生观察同时提出问题,指出等腰三角形的腰、底边、顶角、底角。动手实践,初步感知等腰三角形的特征,直观地再认识等腰三角形的有关概念,充分发挥生生之间的交流学习,培养思维的广度,激发求知欲。三、概念研究:(1)在△ABC中,AB=AC,标出各部分名称(2)等腰三角形的分类等腰钝角三角形;等腰直角三角形;等腰锐角三角形(3)练习1、等腰三角形一腰为3cm,底为4cm,则它的周长是;2、等腰三角形的一边长为3cm,另一边长为4cm,则它的周长是;3、等腰三角形的一边长为3cm,另一边长为8cm,则它的周长是。学生动脑思考,口答教师提出的问题。从实践中得出结论,手脑并用,激发学生学习的积极性。四、探究等腰三角形的性质学生观察手中的△ABC,从等腰三角形的对称性1.观看屏幕的演示;利用手中作出的等腰三角形操作、观察、发现、归纳。把活动中剪出的△ABC沿折痕AD对折,找出其中重合的线段和角,填入下表:等腰三角形性质:性质1等腰三角形的两个相等2、证明等腰三角形的性质从“命题的证明应该从哪里入手?”这一问题引导学生思考。最后形成“命题-找出题设、结论-画图-用几何语言写出已知、求证-证明”的命题证明过程。性质1的证明重点放在命题证明的步骤及将题设、结论改为数学符号表示。一种方法证明过程学生叙述师板书,另外两种证明方法学生自愿选择完成在练习本上。3、数学表达式4性质2等腰三角形、、互相重合。5、数学表达式6、教师用几何画板直观演示并引导学生观察等腰三角形的性质。(对称性,等边对等角,“三线合一”)强调只有等腰三角形具有的性质把两腰叠在一起,说出自己的猜想,教师引导学生观察,总结填表。为探究性质的切入点,通过观察、发现、归纳,组内相互交流,组与组间互相补充。培养学生的分析推理及合作交流的能力。教师引导着学生一步步把证明过程梳理清楚。重点放在如何把题设和结论转化为数学符号,引导学生关注规范证明格式的书写。简单的证明过程放手学生独立完成,体现教师的引导者、参与者的角色重合的线段重合的角ABCDEF使AB=ACABCD(E、F)五、例:在△ABC中,AB=AC,点D在AC上,且BD=BC=AD,求△ABC各角的度数(见图1)培养学生正确应用知识的能力,提高应用方法的意识,体验成功的喜悦。六、练习1.如果等腰三角形的顶角是36°,那么它的底角度数为————。2.等腰三角形中有一个角为110°,那么另两个角的度数为——————。3.等腰三角形有一个角的度数为54°,那么另两个角度数为——————。4.在△ABC中,AB=AC,BD⊥AC,∠A=56°,则∠DBC=——————。学生独立思考解决问题教师深入到学生当中,答疑引导解决问题。运用变式练习,加强学生对等腰三角形的认识,培养学生分类讨论思想。七、实际应用将一把等腰三角尺和一个重锤如图放置,就能检查一根横梁是否水平,你知道是为什么吗学生动手画图得到结论。及时运用所学知识解决实际问题,培养学生数学应用意识和解决问题能力。八、小结与作业本节课...