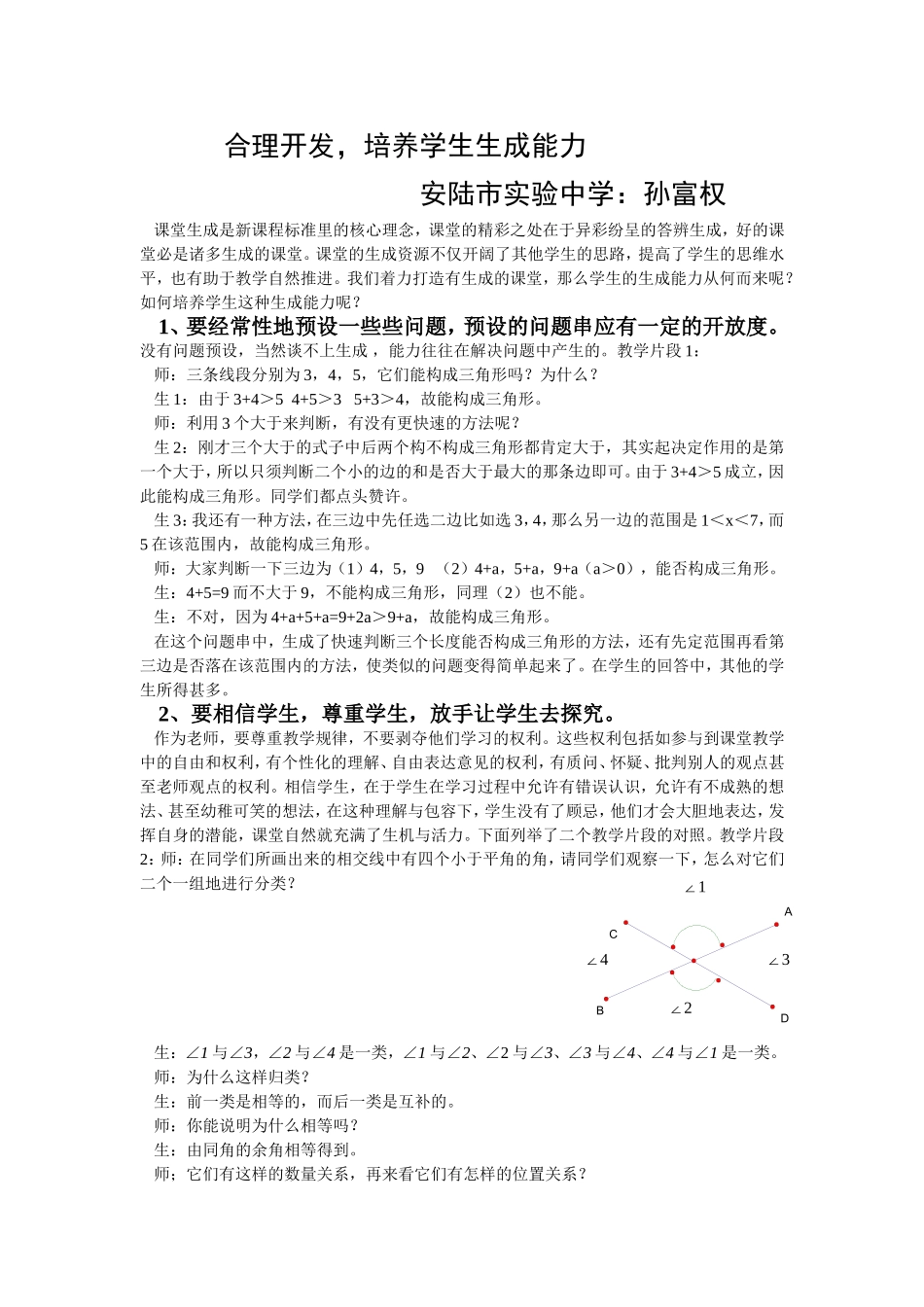

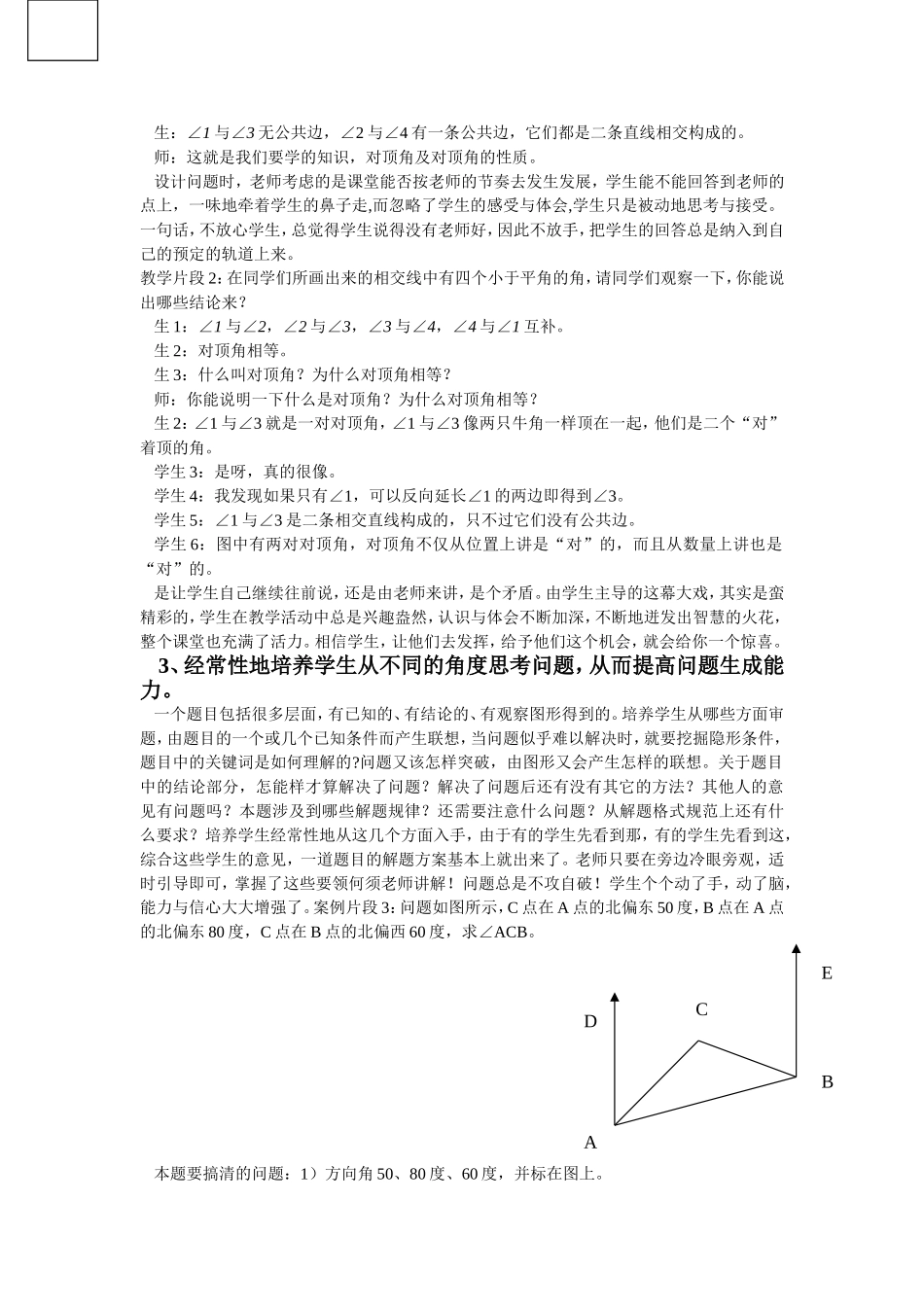

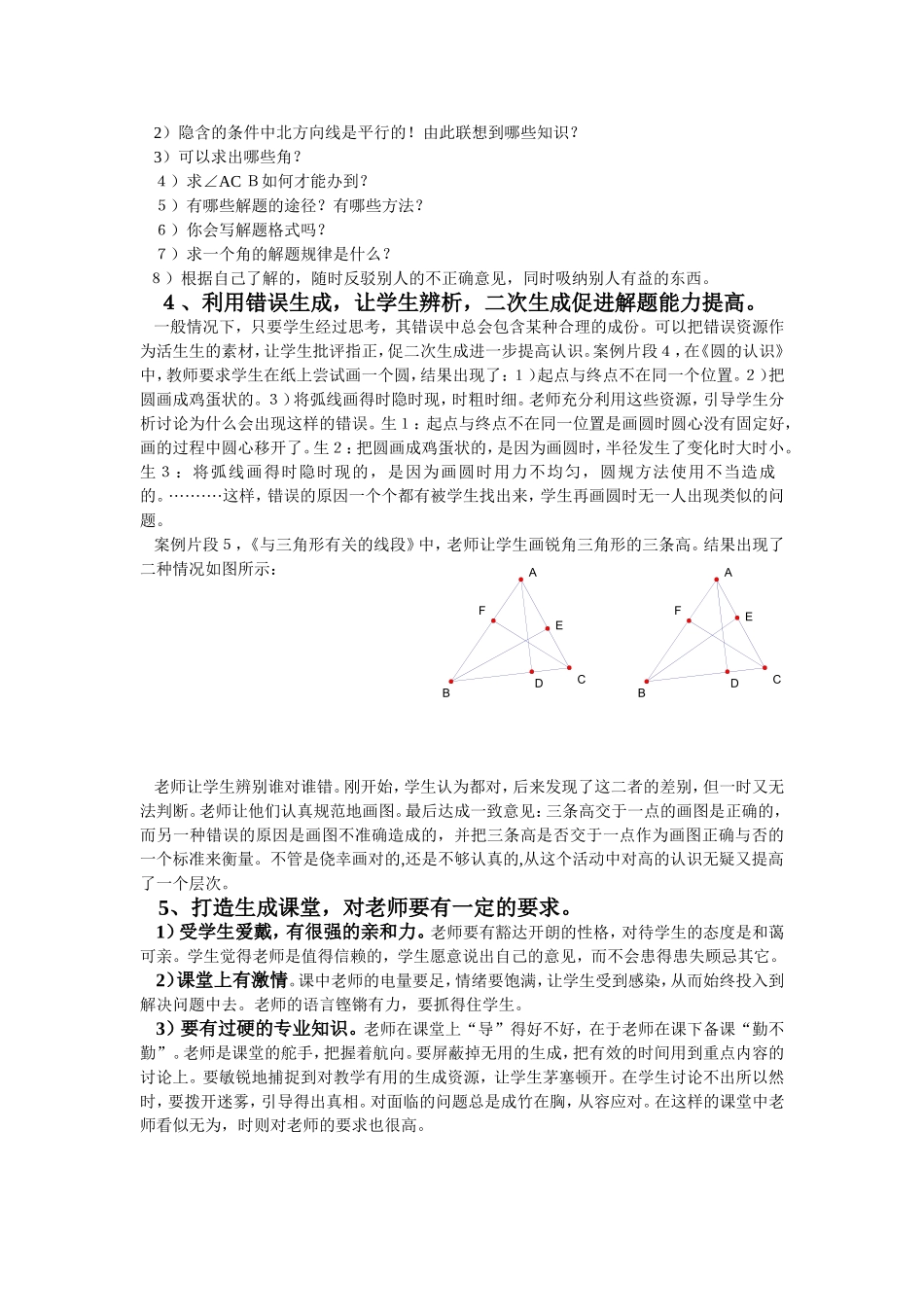

合理开发,培养学生生成能力安陆市实验中学:孙富权课堂生成是新课程标准里的核心理念,课堂的精彩之处在于异彩纷呈的答辨生成,好的课堂必是诸多生成的课堂。课堂的生成资源不仅开阔了其他学生的思路,提高了学生的思维水平,也有助于教学自然推进。我们着力打造有生成的课堂,那么学生的生成能力从何而来呢?如何培养学生这种生成能力呢?1、要经常性地预设一些些问题,预设的问题串应有一定的开放度。没有问题预设,当然谈不上生成,能力往往在解决问题中产生的。教学片段1:师:三条线段分别为3,4,5,它们能构成三角形吗?为什么?生1:由于3+4>54+5>35+3>4,故能构成三角形。师:利用3个大于来判断,有没有更快速的方法呢?生2:刚才三个大于的式子中后两个构不构成三角形都肯定大于,其实起决定作用的是第一个大于,所以只须判断二个小的边的和是否大于最大的那条边即可。由于3+4>5成立,因此能构成三角形。同学们都点头赞许。生3:我还有一种方法,在三边中先任选二边比如选3,4,那么另一边的范围是1<x<7,而5在该范围内,故能构成三角形。师:大家判断一下三边为(1)4,5,9(2)4+a,5+a,9+a(a>0),能否构成三角形。生:4+5=9而不大于9,不能构成三角形,同理(2)也不能。生:不对,因为4+a+5+a=9+2a>9+a,故能构成三角形。在这个问题串中,生成了快速判断三个长度能否构成三角形的方法,还有先定范围再看第三边是否落在该范围内的方法,使类似的问题变得简单起来了。在学生的回答中,其他的学生所得甚多。2、要相信学生,尊重学生,放手让学生去探究。作为老师,要尊重教学规律,不要剥夺他们学习的权利。这些权利包括如参与到课堂教学中的自由和权利,有个性化的理解、自由表达意见的权利,有质问、怀疑、批判别人的观点甚至老师观点的权利。相信学生,在于学生在学习过程中允许有错误认识,允许有不成熟的想法、甚至幼稚可笑的想法,在这种理解与包容下,学生没有了顾忌,他们才会大胆地表达,发挥自身的潜能,课堂自然就充满了生机与活力。下面列举了二个教学片段的对照。教学片段2:师:在同学们所画出来的相交线中有四个小于平角的角,请同学们观察一下,怎么对它们二个一组地进行分类?生:∠1与∠3,∠2与∠4是一类,∠1与∠2、∠2与∠3、∠3与∠4、∠4与∠1是一类。师:为什么这样归类?生:前一类是相等的,而后一类是互补的。师:你能说明为什么相等吗?生:由同角的余角相等得到。师;它们有这样的数量关系,再来看它们有怎样的位置关系?BACD∠1∠2∠3∠4生:∠1与∠3无公共边,∠2与∠4有一条公共边,它们都是二条直线相交构成的。师:这就是我们要学的知识,对顶角及对顶角的性质。设计问题时,老师考虑的是课堂能否按老师的节奏去发生发展,学生能不能回答到老师的点上,一味地牵着学生的鼻子走,而忽略了学生的感受与体会,学生只是被动地思考与接受。一句话,不放心学生,总觉得学生说得没有老师好,因此不放手,把学生的回答总是纳入到自己的预定的轨道上来。教学片段2:在同学们所画出来的相交线中有四个小于平角的角,请同学们观察一下,你能说出哪些结论来?生1:∠1与∠2,∠2与∠3,∠3与∠4,∠4与∠1互补。生2:对顶角相等。生3:什么叫对顶角?为什么对顶角相等?师:你能说明一下什么是对顶角?为什么对顶角相等?生2:∠1与∠3就是一对对顶角,∠1与∠3像两只牛角一样顶在一起,他们是二个“对”着顶的角。学生3:是呀,真的很像。学生4:我发现如果只有∠1,可以反向延长∠1的两边即得到∠3。学生5:∠1与∠3是二条相交直线构成的,只不过它们没有公共边。学生6:图中有两对对顶角,对顶角不仅从位置上讲是“对”的,而且从数量上讲也是“对”的。是让学生自己继续往前说,还是由老师来讲,是个矛盾。由学生主导的这幕大戏,其实是蛮精彩的,学生在教学活动中总是兴趣盎然,认识与体会不断加深,不断地迸发出智慧的火花,整个课堂也充满了活力。相信学生,让他们去发挥,给予他们这个机会,就会给你一个惊喜。3、经常性地培养学生从不同的角度思考问题,从而提高问题生成能力。一个题目包括很多层面,有已知的、有结论的、有...