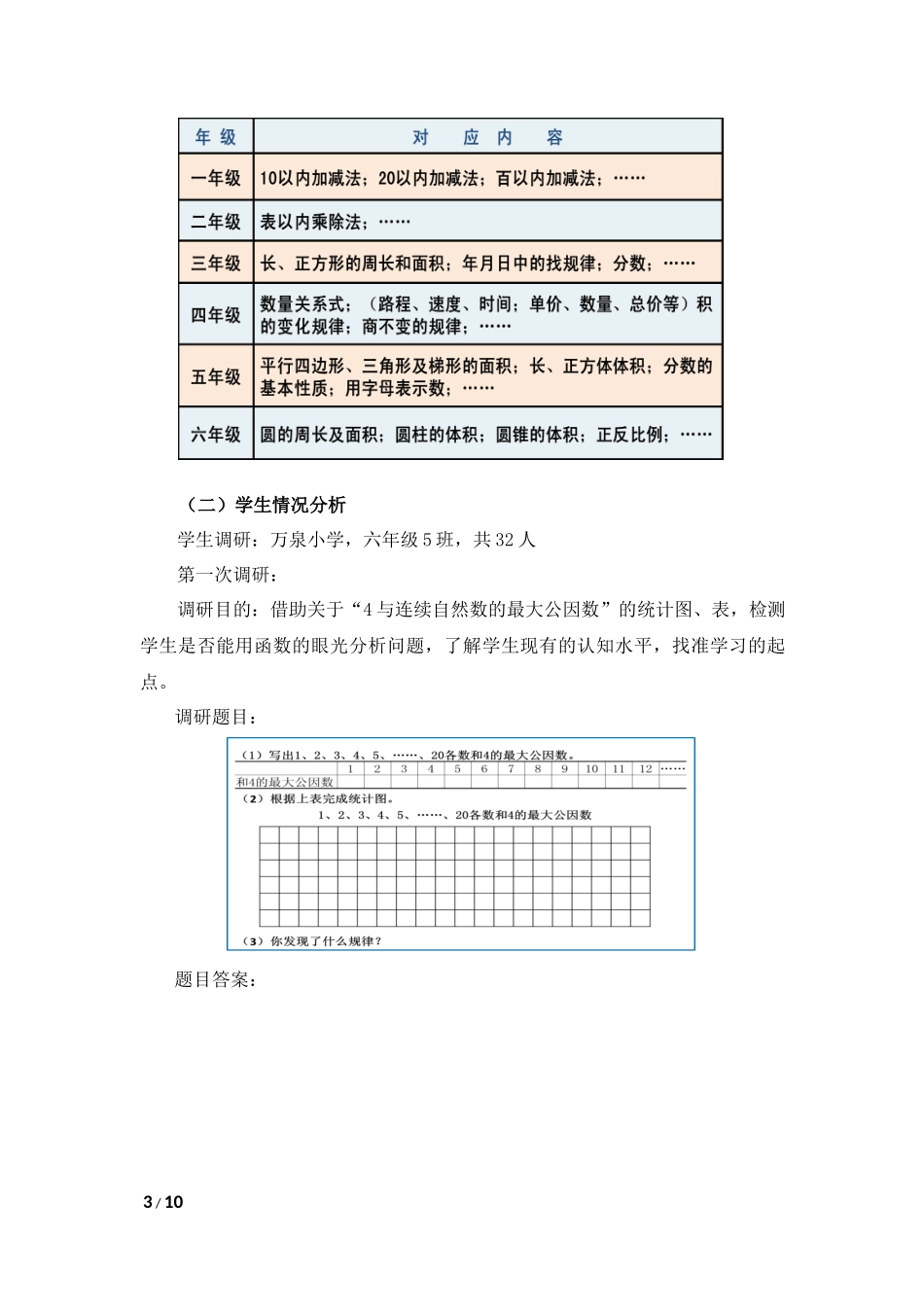

《“函数思想伴我成长”复习课》教学设计万泉小学张金娥《“函数思想伴我成长”复习课》教学设计万泉小学张金娥一、教学背景分析(一)教学内容分析函数是研究变量和变量之间关系的重要数学模型,其核心就是把握并刻画变化中的不变。其中变化的是“过程”,不变的是“规律”(关系)。凡是有“变化”的地方都蕴含着函数思想。在小学阶段的数学学习中,函数思想相对于教材而言,是隐性工程;而在中学阶段,它是数学学习的一条主线,是学生获得数学知识、发展思维能力的动力和工具。在小学阶段学习一些函数的雏形,丰富学生对函数的感受,有助于中学对函数的进一步研究。2/10(二)学生情况分析学生调研:万泉小学,六年级5班,共32人第一次调研:调研目的:借助关于“4与连续自然数的最大公因数”的统计图、表,检测学生是否能用函数的眼光分析问题,了解学生现有的认知水平,找准学习的起点。调研题目:题目答案:3/10调研结果:结果分析:前测题没有明确的导向性,如果给学生创设条件,能不能引发他们更深入的思考呢?因此我们对调研题目进行调整,进行第二次调研。第二次调研:调研目的:借助关于“4与连续自然数的最大公因数”的统计图、表,检测学生是否能用函数的眼光分析问题,了解学生现有的认知水平,找准学习的起点。调研题目:(1)分别写出1、2、3、4、5、…、20各数和4、6的最大公因数,并完成统计图。(2)观察上面的两组统计图、表,你发现了什么?题目答案:4/10两次调研对比分析:结果分析:通过两次调研及进一步访谈,我们发现全班有43.75%的学生有了初步的函数思想,这些学生虽然在思考方向或方法上还有所欠缺,但能够主动去探寻规律。当第二次调研给学生创设更多的条件时,能够发现深层变化规律的由1人增加至6人,试想课堂上只要创设足够多的条件,就能引发更多学生的深入探究。二、教学目标和重、难点【教学目标】1.帮助学生用函数的眼光重新审视已学旧知,在头脑中尝试建构简单函数关系框架。2.经历解决问题、梳理、分类的过程,提高学生对知识的建构能力。3.体会函数思想在数学中的渗透,为今后继续学习函数奠定基础,并培养数学学习的兴趣。5/10【教学重点】在头脑中尝试建构简单函数关系框架。【教学难点】用函数的眼光重新审视已学旧知。三、教学准备学具:1至12册数学书,每两人用一本;记录单教具:课件;1至12册数学书四、教学过程(一)创设情境,激发兴趣谚语引入:蚂蚁搬家晴必雨,蜘蛛结网雨必晴;燕子低飞蛇过道,大雨不久就来到。小结过渡:这些谚语告诉我们动物行为的变化与天气的变化二者之间是有联系的。我们的数学世界里有没有变化中的联系呢?我们这节课就来探寻其中的奥秘。【设计意图】用孩子们熟悉的谚语,揭示变量之间的联系,激发兴趣,引入课题。(二)梳理旧知,体会函数1.独立填表,引出规律【设计意图】通过以上四步,引导学生发现题目中丰富的常量与变量之间的关系,在此基础寻找规律,引导学生用函数的眼光去发现……(1)填一填,找一找。题目是分别写出1至20和4、5、6、8的最大公因数,完成统计图,并找规律。一共涉及四种不同的情况,每个孩子只填一种。6/10(2)说一说。填表、画图之后,引导学生从不同角度观察:寻找变量与常量以及它们之间的关系。横看自然数不变、1至20在变化,所以最大公因数是随着1至20的变化而变化;纵看1至20不变、自然数在变化,所以周期是随着自然数的变化而变化。引导学生体会到原来这里面隐藏着这么丰富的变与不变的关系。(3)看一看。展示教师制作的统计图,再一次感受1至20不变,周期是随着自然数的变化而变化,感受一个量随着另一个量的变化而变化这种函数关系,感受到数学的神奇。7/102.尝试回忆,总结规律【设计意图】学生在独立思考的基础上,借助教材整理相关内容,尝试用函数的眼光重新分析已学旧知。逐渐建立函数思想,并在头脑中构建新的知识体系。(1)独立回忆①自己想一想,写一写。②全班交流,尝试分类。预设:I.加、减法中:10-9=10-8=II.乘、除法中:路程=速度×时间III.其它方面:乘法口诀表(2)合作整理小组合作要求:两人一组,从教材中找一找有变化规律的内容,跟同伴说一...