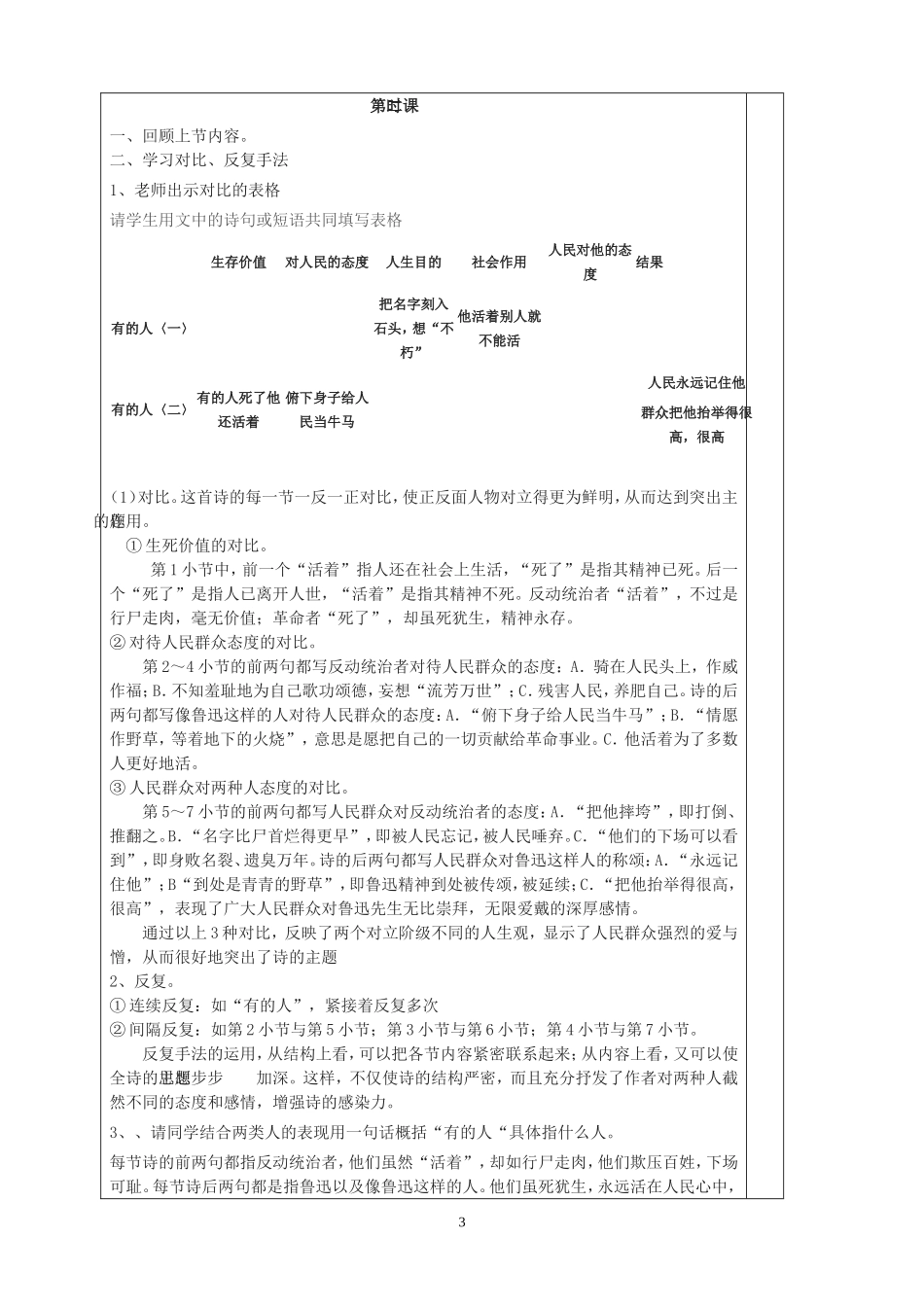

课题《有的人》周次第十三周课时数3课时教学设想:这首诗歌是臧克家为鲁迅逝世十三周年而作,不仅仅是单纯怀念鲁迅,而是通过与有的人的对比阐扬了一种人生哲理,融入了作者的爱憎感情。学习时,要通过反复的诵读、揣摩、品味,把握诗人感情的脉络,学习诗歌中运用的对比手法教学目标:1、能用普通话正确、流利、有感情的朗诵诗歌。2、能找出诗中运用的对比手法,并理解其好处。3、学习鲁迅先生的伟大精神,树立高尚的人生观。难点、重点理解文中提到的两类人,体会对比手法的运用。课前准备鲁迅的诗《自嘲》,《有的人》课文朗读。教学课时三课时教学内容与步骤:第一课时一、导入新课:同学们,有这样一位伟人:他一生笔耕不辍,用文学作品带领中国人民前进;他横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛;他是中国文化的一面旗帜,是民族的脊梁。他是谁?他是伟大的文学家、思想家、革命家鲁迅先生“在黑暗的旧中国,他曾擎起熊熊的思想火炬,照耀过人民前进的道路。他的思想并没有随着生命的逝去而减弱光芒,却被时间磨练得愈来愈亮。”这是解放前进步青年阮铭笔下的鲁迅。鲁迅先生怀着对祖国前途的深沉的忧虑、怀着对祖国人们的赤诚的爱,始终站在反帝反封建斗争的前列,用自己的笔,与帝国主义的附庸、与封建势力的余孽、与一切人民的敌人做不妥协的斗争。而他是怎样对待人民的呢?他对人民可谓鞠躬尽瘁,。今天,让我们一起走进臧克家的《有的人》,来更深刻地了解这位伟人。二、介绍成诗背景:1936年10月19日,鲁迅先生逝世,国民党反动派血腥镇压人民,不允许人民悼念鲁迅先生,直到1949年,先生逝世13周年纪念日,全国各地第一次公开地隆重纪念他。臧克家亲自参加了首都的纪念活动,目睹了人民群众纪念鲁迅的盛况,并瞻仰了鲁迅在北京的故居。他深切追忆鲁迅为人民鞠躬尽瘁的一生,百感交集,于1949年11月1日写了《有的人》这首短诗。三、初读诗歌,整体感知11、朗读诗歌。小组合作朗读要求:⑴用“/”给诗歌划分节奏,并用“.”标出重音。⑵对诗节作朗读分工。⑶朗读时注意抒发与诗歌内容相符的感情。小组展示、学生评价。提示:评价可以从三个方面入手:⑴节奏、重音处理得如何?⑵分工合理吗?⑶读出诗歌所蕴涵的感情了吗?⑶老师朗读⑷集体朗读2、找出能体现这是纪念鲁迅的诗句。(通过“俯下身子给人民当牛马”和“情愿做野草,等着地下的火烧”引导学生理解鲁迅的为人民服务,甘愿牺牲自己的品格和精神。)四、品读诗歌,理解内容1、学生集体朗读诗歌。2、思考讨论:⑴这首诗可以分几部分?每一部分的主要内容是什么?学生讨论后明确:全诗可以分为三部分:第一部分(第1节):以鲜明的对比评价了两种截然不同的人。第二部分(第2-4节):从两种人对人民不同态度的对比中,热情颂扬了鲁迅先生战斗而伟大的一生。第三部分(第5-7节):从人民对两种人的不同态度的对比中,抒发了作者及人民永远怀念鲁迅的深厚感情。⑵、内容上是怎样照应的?2-4节两种人的不同做法,5-7节逐一对应回答,所得到的不同结果。⑶、思考本首诗最大的特点是什么。分析:运用对比、反复来突出中心是本诗写法上的最大特点。五、作业背诵全诗。2第二课时一、回顾上节内容。二、学习对比、反复手法1、老师出示对比的表格请学生用文中的诗句或短语共同填写表格生存价值对人民的态度人生目的社会作用人民对他的态度结果有的人〈一〉把名字刻入石头,想“不朽”他活着别人就不能活有的人〈二〉有的人死了他还活着俯下身子给人民当牛马人民永远记住他群众把他抬举得很高,很高(1)对比。这首诗的每一节一反一正对比,使正反面人物对立得更为鲜明,从而达到突出主题的作用。①生死价值的对比。第1小节中,前一个“活着”指人还在社会上生活,“死了”是指其精神已死。后一个“死了”是指人已离开人世,“活着”是指其精神不死。反动统治者“活着”,不过是行尸走肉,毫无价值;革命者“死了”,却虽死犹生,精神永存。②对待人民群众态度的对比。第2~4小节的前两句都写反动统治者对待人民群众的态度:A.骑在人民头上,作威作福;B.不知羞耻地为自己歌功颂德,妄想“流芳万世”;C.残害人民,养肥自己。诗的后两...