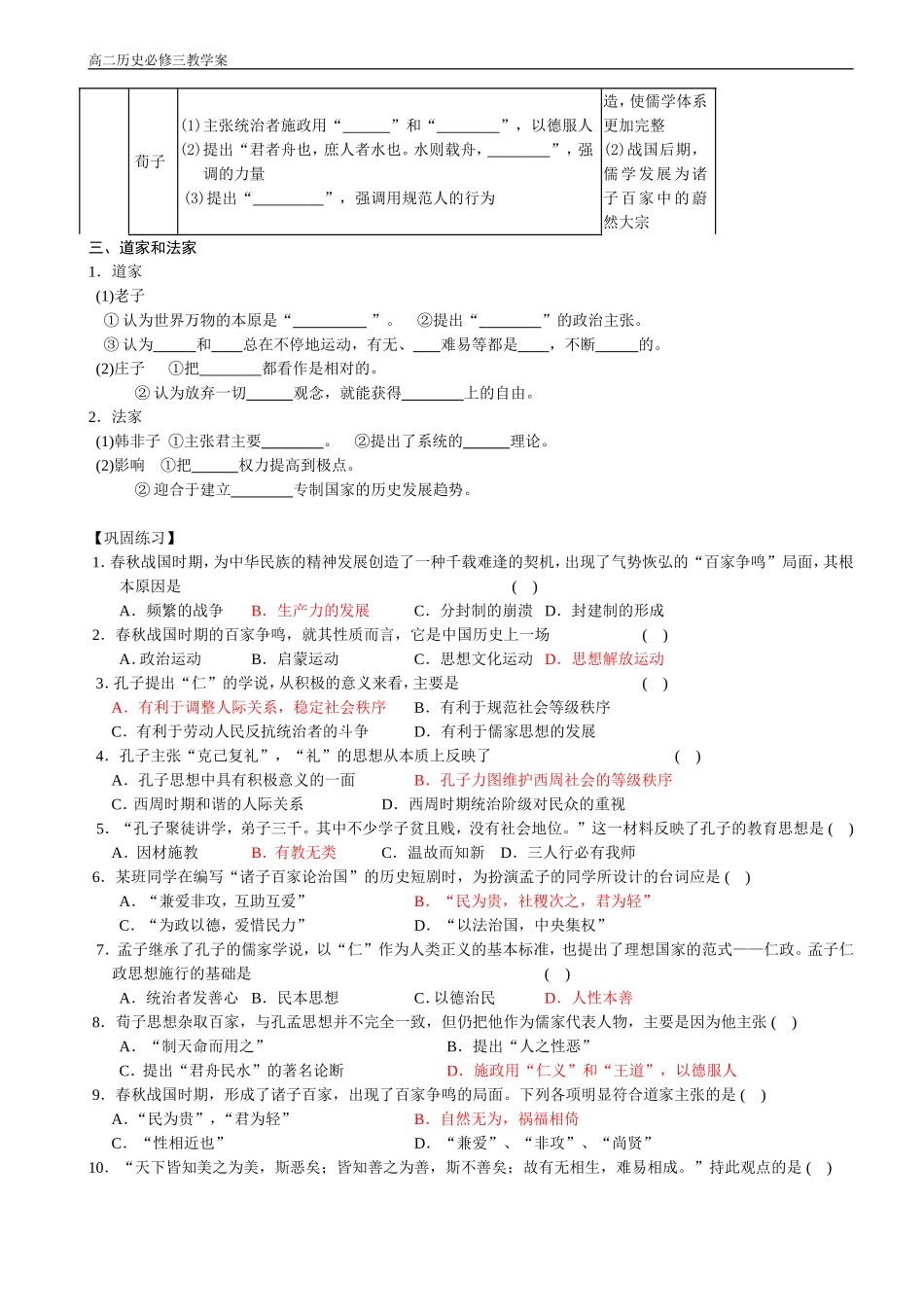

高二历史必修三教学案第一单元中国传统文化主流思想的演变第1课“百家争鸣”和儒家思想的形成【教学目标】A.知识能力:1.知道诸子百家,认识春秋战国时期百家争鸣局面形成的重要意义。2.了解孔子、孟子和荀子等思想家以及儒家思想的形成。体会儒家积极入世思想和重视民生的民本精神,树立积极的人生观、价值观。B.过程方法及情感价值观:1.分析“百家争鸣”出现的社会原因,认识到一定的思想观念是一定历史时代的产物。2.理解孔子的思想核心“仁”及精神内涵和教育上“有教无类”思想的历史影响。3.掌握战国时期孟子和荀子的思想,并了解他们思想的异同点,理解孟子和荀子继承和发展儒家思想,并有所创新,对儒学新发展作出了贡献。【自主学习】一、“百家争鸣”局面的出现1.原因①经济:井田制崩溃,封建经济迅速发展②政治:周王室衰微,群雄并起③阶级关系:“士”阶层的活跃和受重用④文化教育:从“学在官府”到“学在民间”2.表现(1)道家学派:老子和。(2)儒家学派:孔子、和。(3)墨家学派:。(4)法家学派:和。3.影响(1)各家彼此、,逐步形成了中国的体系。(2)是中国历史上第一次运动。(3)是中国、发展史上的重要阶段,奠定了中国发展的基础。二、孔子和早期儒学时期人物主张贡献春秋孔子(1)核心是“”,“己所不欲,__________”(2)强调统治者要,反对_________和________(3)主张“克己复礼”,希望恢复西周的礼乐制度(4)首创,主张_____________创立儒家学派;典籍:战国孟子(1)主张“________”,进一步提出“民贵君轻”的民本思想(2)主张“___________”的伦理观(1)对儒家思想加以总结和改高二历史必修三教学案造,使儒学体系更加完整(2)战国后期,儒学发展为诸子百家中的蔚然大宗荀子(1)主张统治者施政用“”和“”,以德服人(2)提出“君者舟也,庶人者水也。水则载舟,”,强调的力量(3)提出“”,强调用规范人的行为三、道家和法家1.道家(1)老子①认为世界万物的本原是“”。②提出“”的政治主张。③认为和总在不停地运动,有无、难易等都是,不断的。(2)庄子①把都看作是相对的。②认为放弃一切观念,就能获得上的自由。2.法家(1)韩非子①主张君主要。②提出了系统的理论。(2)影响①把权力提高到极点。②迎合于建立专制国家的历史发展趋势。【巩固练习】1.春秋战国时期,为中华民族的精神发展创造了一种千载难逢的契机,出现了气势恢弘的“百家争鸣”局面,其根本原因是()A.频繁的战争B.生产力的发展C.分封制的崩溃D.封建制的形成2.春秋战国时期的百家争鸣,就其性质而言,它是中国历史上一场()A.政治运动B.启蒙运动C.思想文化运动D.思想解放运动3.孔子提出“仁”的学说,从积极的意义来看,主要是()A.有利于调整人际关系,稳定社会秩序B.有利于规范社会等级秩序C.有利于劳动人民反抗统治者的斗争D.有利于儒家思想的发展4.孔子主张“克己复礼”,“礼”的思想从本质上反映了()A.孔子思想中具有积极意义的一面B.孔子力图维护西周社会的等级秩序C.西周时期和谐的人际关系D.西周时期统治阶级对民众的重视5.“孔子聚徒讲学,弟子三千。其中不少学子贫且贱,没有社会地位。”这一材料反映了孔子的教育思想是()A.因材施教B.有教无类C.温故而知新D.三人行必有我师6.某班同学在编写“诸子百家论治国”的历史短剧时,为扮演孟子的同学所设计的台词应是()A.“兼爱非攻,互助互爱”B.“民为贵,社稷次之,君为轻”C.“为政以德,爱惜民力”D.“以法治国,中央集权”7.孟子继承了孔子的儒家学说,以“仁”作为人类正义的基本标准,也提出了理想国家的范式——仁政。孟子仁政思想施行的基础是()A.统治者发善心B.民本思想C.以德治民D.人性本善8.荀子思想杂取百家,与孔孟思想并不完全一致,但仍把他作为儒家代表人物,主要是因为他主张()A.“制天命而用之”B.提出“人之性恶”C.提出“君舟民水”的著名论断D.施政用“仁义”和“王道”,以德服人9.春秋战国时期,形成了诸子百家,出现了百家争鸣的局面。下列各项明显符合道家主张的是()A.“民为贵”,“君为轻”B.自然无为,祸福相倚C.“性相近也”D.“兼爱”、“非攻...