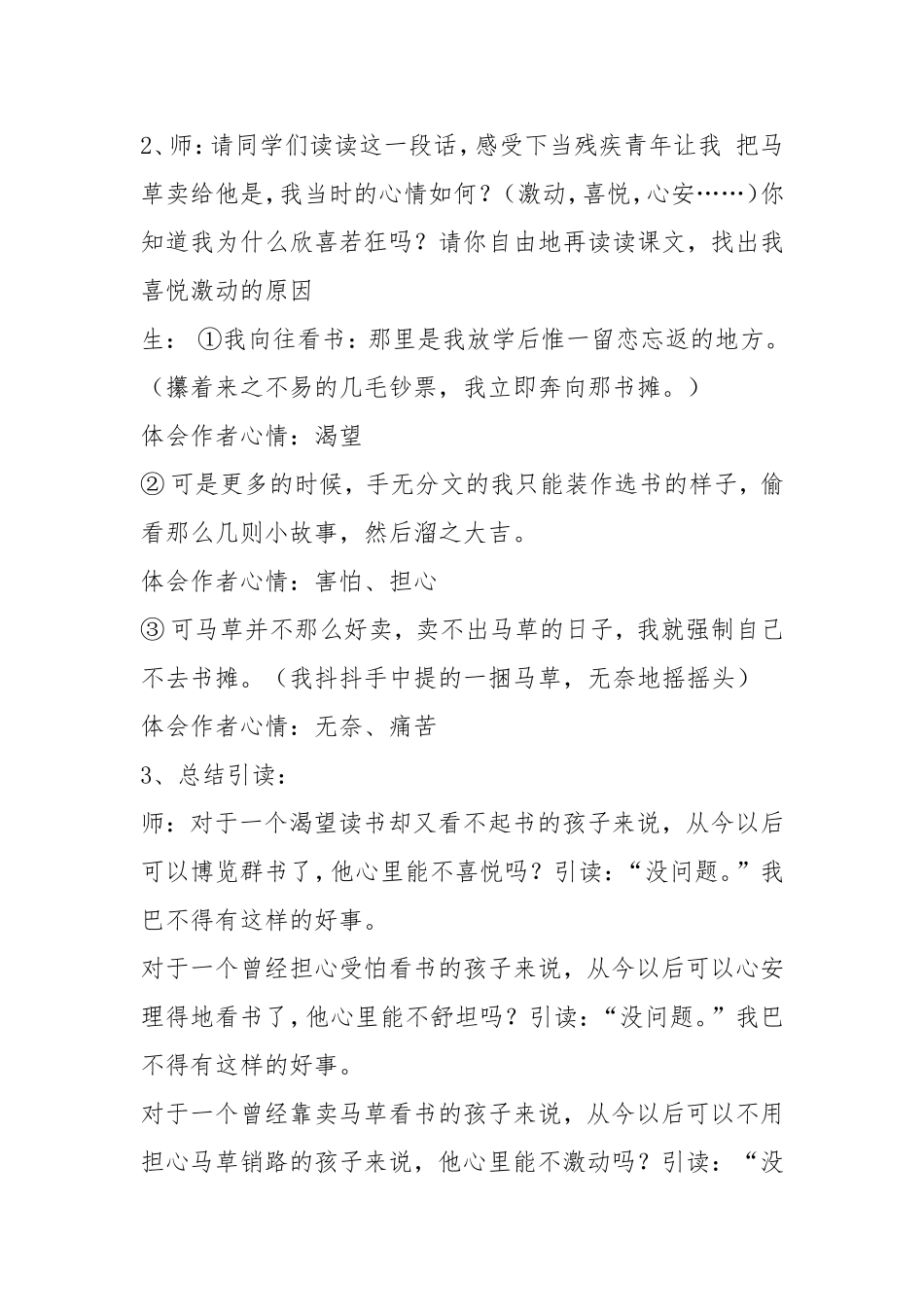

《别饿坏了那匹马》教学设计教学目标:1.能正确、流利地朗读课文,理解文中生疏词语。2.理解课文内容,体会残疾青年乐于助人的美好品质和“我”对残疾青年的感激之情。3.领会课文通过人物的语言、动作、心理的描写表现人物品质的写作方法。教学重点:体会残疾青年乐于助人的美好品质和“我”对残疾青年的感激之情。教学难点:体会表现人物美好形象的方法。课时安排:一课时教学过程:一、谈话导入,引出课题1.今天老师给大家带来一些文字,请你们快速浏览一下,你想到了我们学过的那篇课文?(生反馈)2.课文中林海音留给你印象最深的是什么?(反馈)今天我们了解的主人公他也是一位酷爱读书的人,但他比林海音幸运多了,让我们走进今天的课文。出示课题,齐读。二、检查预习,初步感知1.课文都预习过了吗?检查字词,引导联系上下文理解词义。瞥见嗫嚅尴尬张皇枯蔫刻骨铭心流连忘返溜之大吉怒目圆睁2.谁来说说课文主要讲了一件什么事?(反馈)3.看来你的预习工作做得很扎实,主要内容概括的简明扼要,这也是我们略读提示中提到的第一个学习要求,看看还提了什么要求?4.带着这个问题,迅速浏览课文并思考:“别饿坏了那匹马”这句话在文中共出现了几次,分别是谁说的?过渡:通过刚才的读书,那匹马到底存在不存在?既然没那匹马,那为什么文中的残疾青年和“我”还口口声声“别饿坏了那匹马”?请大家默读课文,认真思考表中的问题。三、残疾青年:“别饿坏了那匹马”!残疾青年:别饿坏了那匹马什么情况下说的对谁说的目的是什么第一次第二次反馈:出示:这天傍晚我离开书摊时,轮椅上的他叮嘱我:“以后马草就卖给我,别耽误时间饿坏了那匹马,行吗?”“没问题。”我巴不得有这样的好事。2、师:请同学们读读这一段话,感受下当残疾青年让我把马草卖给他是,我当时的心情如何?(激动,喜悦,心安……)你知道我为什么欣喜若狂吗?请你自由地再读读课文,找出我喜悦激动的原因生:①我向往看书:那里是我放学后惟一留恋忘返的地方。(攥着来之不易的几毛钞票,我立即奔向那书摊。)体会作者心情:渴望②可是更多的时候,手无分文的我只能装作选书的样子,偷看那么几则小故事,然后溜之大吉。体会作者心情:害怕、担心③可马草并不那么好卖,卖不出马草的日子,我就强制自己不去书摊。(我抖抖手中提的一捆马草,无奈地摇摇头)体会作者心情:无奈、痛苦3、总结引读:师:对于一个渴望读书却又看不起书的孩子来说,从今以后可以博览群书了,他心里能不喜悦吗?引读:“没问题。”我巴不得有这样的好事。对于一个曾经担心受怕看书的孩子来说,从今以后可以心安理得地看书了,他心里能不舒坦吗?引读:“没问题。”我巴不得有这样的好事。对于一个曾经靠卖马草看书的孩子来说,从今以后可以不用担心马草销路的孩子来说,他心里能不激动吗?引读:“没问题。”我巴不得有这样的好事。师:这喜悦、舒坦、激动多亏有这位好心的残疾青年,多亏他家里那匹马呀!四、体会谎言背后的善意,理解“马”的深意。孩子们,读完课文我们就已经发现自始至终这都只是一个谎言,从谎言的目的我们又可以断定它是个()的谎言!为的是让酷爱读书的我能心安理得的读书。3.寻找谎言的破绽,体会细节描写。孩子们是谎言就会有破绽,无论善意或是恶意。其实课文中也有许多的破绽,请孩子们快速默读课文,找找,找到后用“()”标下来。讨论破绽之处,重点理解“一愣,继而眼睛一亮”、“茫然”、“别别……”、“马会踢伤你的!”从细节描写中,我们不仅体会到了一开始这就是个谎言,还体会到了什么?(残疾青年的良苦用心。)所以孩子们,与其说这些是课文的破绽,不如说是文章的铺垫与伏笔。这样才能使课文前后照应,首尾呼应。五、我:“别饿坏了那匹马”!1.我是在怎样情况下说的这句话?目的是什么?困境中残疾青年收下了我的马草,使我免于找买主的奔波与看不了书的饥渴。心存感激的我一直都希望有机会为残疾青年做力所能及的事,所以我总会尽量多扯些鲜嫩的马草及时送来,今天碧云不在,我怎肯放过这样的机会?目的是别饿着了屋里那匹马。从中我们感受到童年的作者怎样的内心?2.然而谎言终究是...