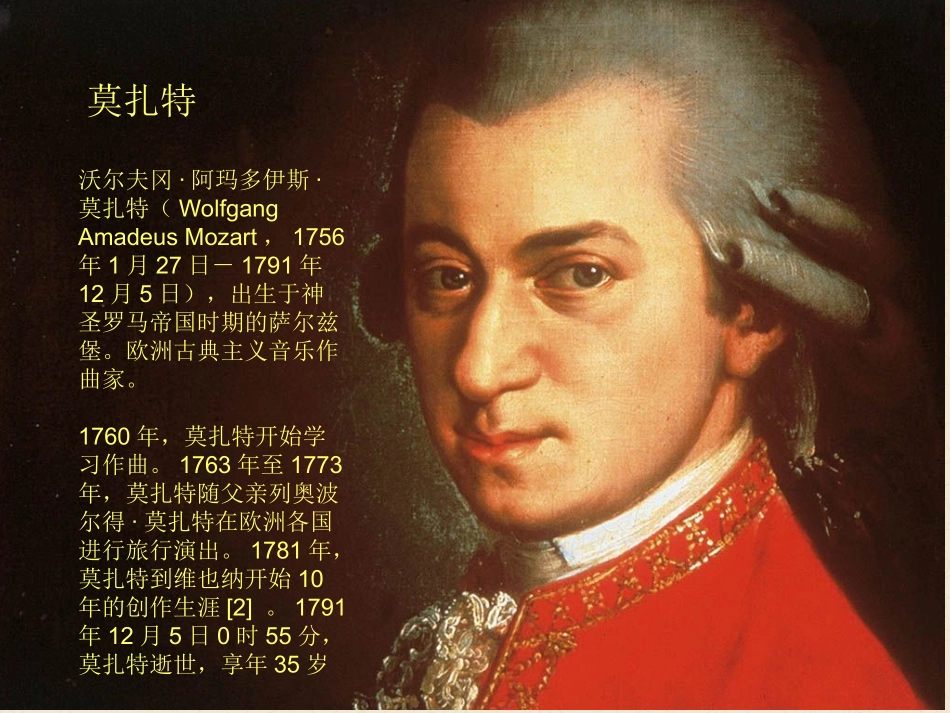

从古典走向浪漫宋珊古典乐派十八世纪下半叶至十九世纪初,形成于维也纳的一种乐派,亦称“维也纳古典乐派”。以海顿(1732-1809)、莫扎特(1756-1791)、贝多芬(1770-1827)为代表。其特点是:理智和情感的高度统一;深刻的思想内容与完美的艺术形式的高度统一。创作技法上,继承欧洲传统的复调与主调音乐的成就,并确立了近代鸣奏曲曲式的结构以及交响曲、协奏曲、各类室内乐的体裁和形式,对西洋音乐的发展有深远影响。莫扎特沃尔夫冈·阿玛多伊斯·莫扎特(WolfgangAmadeusMozart,1756年1月27日-1791年12月5日),出生于神圣罗马帝国时期的萨尔兹堡。欧洲古典主义音乐作曲家。1760年,莫扎特开始学习作曲。1763年至1773年,莫扎特随父亲列奥波尔得·莫扎特在欧洲各国进行旅行演出。1781年,莫扎特到维也纳开始10年的创作生涯[2]。1791年12月5日0时55分,莫扎特逝世,享年35岁弦乐小夜曲充满了乐观主义的情绪,充满激情与活力,表现了对美好社会、对光明和正义的追求。如甘泉飞涌,飞涌的方式又那么自然,安详,轻快,妩媚。路德维希·凡·贝多芬(LudwigvanBeethoven),生于1770年12月16日,逝世于1827年3月26日。德国作曲家和音乐家,维也纳古典乐派代表人物之一。贝多芬第九交响曲(合唱)E:\YoukuFiles\download\贝多芬第九交响曲《合唱》第四乐章“欢乐颂”.f4v这部交响乐构思广阔,思想深刻,形象丰富多样,它扩大了交响乐的规模和范围,超出了当时的体裁和规范,变成由交响乐队、合唱队和独唱、重唱所表演的一部宏伟而充满哲理性和英雄性的壮丽颂歌。作者通过这部作品表达了人类寻求自由的斗争意志,并坚信这个斗争最后一定以人类的胜利而告终,人类必将获得欢乐和团结友爱。浪漫乐派一般指十八世纪末到十九世纪初发始于德奥,后又波及整个欧洲各国的一种音乐新风格。这种新风格同时在其他文艺领域也有所反映,其内容大多表现了理想与现实之间的深刻矛盾。并通过生与死、孤独与爱情、热爱大自然等抒情题材,表达出知识分子阶层对现实生活的不满,对自由、幸福的向往和渴求。浪漫派的音乐家一般偏重于幻想的题材与着重抒发主观的内心感受。