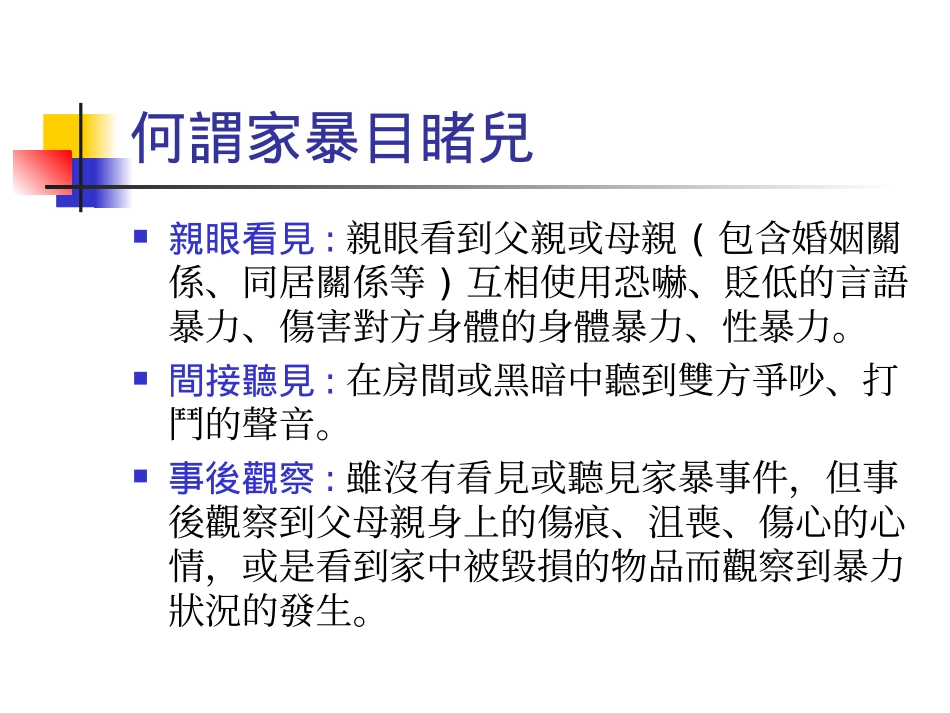

兒少保護及家庭暴力認識與處遇徐敏華主任台北市信義區信義國民小學影片(目睹家暴兒)依據內政部家庭暴力及性侵害防治委員會最新統計,2008年全國家暴案件通報量高達75,438案。國外研究估計每年約有330萬名兒童目睹家庭暴力。認識家庭暴力對兒童的影響何謂家暴目睹兒親眼看見:親眼看到父親或母親(包含婚姻關係、同居關係等)互相使用恐嚇、貶低的言語暴力、傷害對方身體的身體暴力、性暴力。間接聽見:在房間或黑暗中聽到雙方爭吵、打鬥的聲音。事後觀察:雖沒有看見或聽見家暴事件,但事後觀察到父母親身上的傷痕、沮喪、傷心的心情,或是看到家中被毀損的物品而觀察到暴力狀況的發生。認識家庭暴力對兒童的影響家庭暴力社會案件這一代允許暴力就是鼓勵我們的下ㄧ代繼續使用暴力。目睹家暴兒的情緒影響身體受傷可見情緒傷痕不易察覺目睹家暴兒可能有的反應(附件一)他們生活在時時害怕自己或親人受傷的恐懼中。他們對施暴者可能又愛又恨,而感到罪惡。他們對自己生氣,對於無法停止的暴力感到罪惡。他們責怪自己無法改善自己的家庭狀況。他們猜想自己活該承受這一切。他們在學校可能無法專心。他們很容易緊張,缺乏自信,也容易擔憂未來。他們大多時間感到孤單與害怕,渴求有人幫助他們與家人。他們常處於警戒狀態,渴望放鬆。他們擔心家裡的事情會變得更糟。(附件二:家庭暴力對兒童的可能影響)目睹家暴兒可能有的反應如果您是老師透過班級經營,提供學生們無暴力的學習環境。若發現疑似目睹家暴的學生,可先諮詢相關單位,提供進一步的協助。(一定要通報)藉由傾聽與支持,讓目睹家暴學生了解家暴是可以被討論與求助的。通報流程與法規通報流程圖(附件三)相關法規(附件四)老師可以怎麼做~了解行為背後因素目的:得到注意力。「我需要不斷的注意力來感覺到我是有價值的。」成人/照顧者的感覺:困擾的、煩亂的嘗試:可能的話,忽略此行為。當兒童展現正面的行為,以及沒有預期時,給予注意力。老師可以怎麼做~了解行為背後因素目的:獲得權力感。「如果我可以讓你做我想要你做的事,我才是重要的。」成人/照顧者的感覺:生氣的,和兒童爭鬥或放棄嘗試:退出權力的爭奪拒絕爭鬥或放棄努力贏得兒童的合作目的:報復。「反正我不被喜愛,我會像我被傷害般的傷害別人。」成人/照顧者的感覺:被傷害,想要處罰兒童嘗試:在其他時機給與兒童關愛避免被傷害的感覺,避免使用處罰報復兒童努力建立信任與互相尊重老師可以怎麼做~了解行為背後因素處理兒童不良行為是很有壓力的。當你將行為管理或教導視為教育的另一種行為,而非僅只是停止不被喜愛的行為,你將會不一樣的處理方式及思考、你也會產生更大的力量。有了您的愛與接納、傾聽與陪伴、肯定與支持,讓目睹兒擁有更多的力量面對目睹家暴的經歷,並從目睹的創傷中復原。