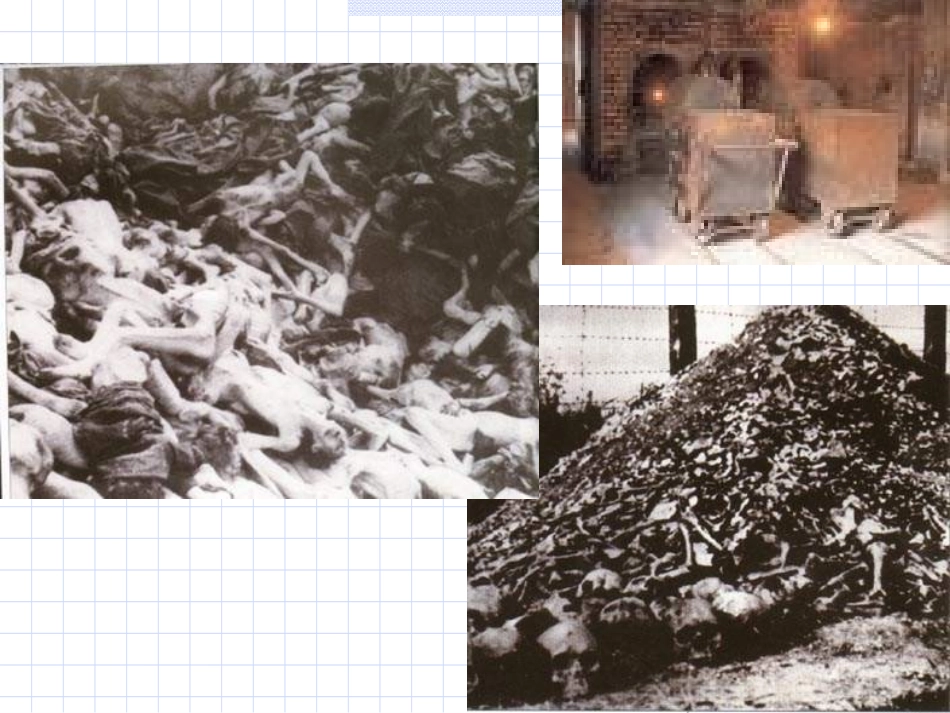

聂华苓第二次世界大战主要参战国死亡人数第二次世界大战共有5700多万人死亡,其中:前苏联:2060万人波兰:600万人德国:730万人法国:81万人中国:1200万人日本:180万人为了悼念利迪策村和全世界所有在法西斯侵略战争中死难的儿童,反对帝国主义战争贩子虐杀和毒害儿童,保障儿童权利,1949年11月,国际民主妇女联合会在莫斯科召开执委会,正式决定每年6月1日为全世界少年儿童的节日,即国际儿童节。聂华苓,美国华裔女作家,1921年生,湖北武汉人。萨特,法国哲学家、作家、评论家。著有哲学著作《存在与虚无》。聂华苓,美国华裔女作家,1921年生,湖北武汉人。著有《失去的金铃子》《桑青与桃红》《千山外,水流去》等小说集,《梦谷集》《三十年》后等散文集,《百花文集》等翻译集。肃穆荒谬憧憬呵护杀戮悼念屹立蜿蜒恍惚明赫白聂华苓sùmùmiùchōngjǐnghēlùdàoyìwānyánhǎnghūhèlíng生字词积累杀戮(lù):杀害(多指大量地)肃穆(sùmù):严肃安静荒谬(miù):极端错误;非常不合情理盟誓(méng):发誓;宣誓憧憬(chōngjǐng):向往健忘:容易忘事根据下列语句的意思判断相应词语:1、原指描写刻画十分细致生动,现在也用来指丑态毕露2、形容非常凶暴残忍,没有一点儿人情味。3、形容天气恶劣。比喻境遇悲惨凄凉。4、极端错误;非常不合情理。5、严肃而庄严。穷形尽相灭绝人性凄风苦雨荒谬肃穆同学们,今天我们都有安稳的,幸福的生活,能够在明亮的教室里学习.但是大家是否知道在半个世纪前曾有许多的孩子,他们并没有如此幸运,他们生活在动荡的年代里,战争不断,饥饿侵袭,甚至时刻面临着死亡,他们渴望的是什么呢?而作为幸福一代的我们在看了这篇文章后,大家会有怎样的感受呢?本文记述作者在南斯拉夫参加的一次悼念活动,再现了半个世纪前一端残酷的历史,表达了热爱和平的人们的呼声:永远不要战争了。1.在纪念地的所见所闻2.看纪念演出3.参加座谈会4.参观纪念馆引文:用萨特的话,说记忆既是“沉重”的,又是“美丽”的.这篇文章在选材上比较独特,你发现了吗?1、开头有引文2、引用诗句3、引述遗言你知道:1、开头引文的作用吗?2、文中引用迪桑卡的诗句有什么作用?3、结尾引述死者的遗言有什么作用?1。是全文的纲,起引子的作用2。歌唱孩子的可爱和希望,正是对纳粹强盗的控诉,反衬法西斯的灭绝人性。3。通过再现被残杀者有血有肉的生命活动,反衬出法西斯的残酷,并向全人类提出警示:永远不要再有战争和屠杀了。开头引文:引用诗句:引述遗言:在正文前的引文中,萨特说他在南斯拉夫的记忆是“沉重”“美丽”的,为什么呢?引文沉重美丽—纳粹党在克拉库耶伐次埋葬了7000名被残杀的人。―克拉库耶伐次的人民被敌人杀戮的那一刻所表现出来的整个民族的英勇。在正文前的引文中,萨特说他的“记忆”既是“沉重”的,又是“美丽”的,试结合课文内容说说萨特这样说的原因。“沉重”是指纳粹屠杀无辜者的凶残,“美丽”是指塞尔维亚人民的英勇。萨特的话是全文的引子,又是本文的点睛之笔。表明了克拉库耶伐次留给后人的警示已越过国界。正文前面为什么引用萨特的话?快速阅读全文,给课文各部分取上小标题一.来到纪念地二.看纪念演出三.参加座谈会四.参观纪念馆本文表达了怎样的主题思想?世间永远不能再有战争和屠杀了.为什么着重再现孩子们被屠杀的历史?孩子们天真无邪,一直在父母亲人的关爱下幸福的生活,他们也思想单纯,力量弱小,不可能做出对纳粹不利的事来,灭绝人性的纳粹分子却残酷地杀害孩子,这我们强烈的感受到屠杀的野蛮残酷,使我们对法西斯强盗的本质有更深刻的认识.课文中有不少意味深长的描写和议论,请仔细体味其中的含义,回答括号里的问题。1、凄风。苦雨。天昏。地暗。(这里连用四个句号,起到了什么表达效果?这里仅仅是在描写天气吗?)使每个字都最大限度的发挥出表意功能。这里不仅写天气,也是在表明作者的心情,渲染了悲凉的气氛。2、“他们杀孩子、老师、也杀牧师、工人、工匠、小店老板、鞋匠……全是纯朴勤劳的普通市民。”(“全是”一词强调了作者什么样的感情?)“全是”一词包含了作者对被残杀者的深切同情和对法西斯强盗的愤怒控诉。3、历史、...