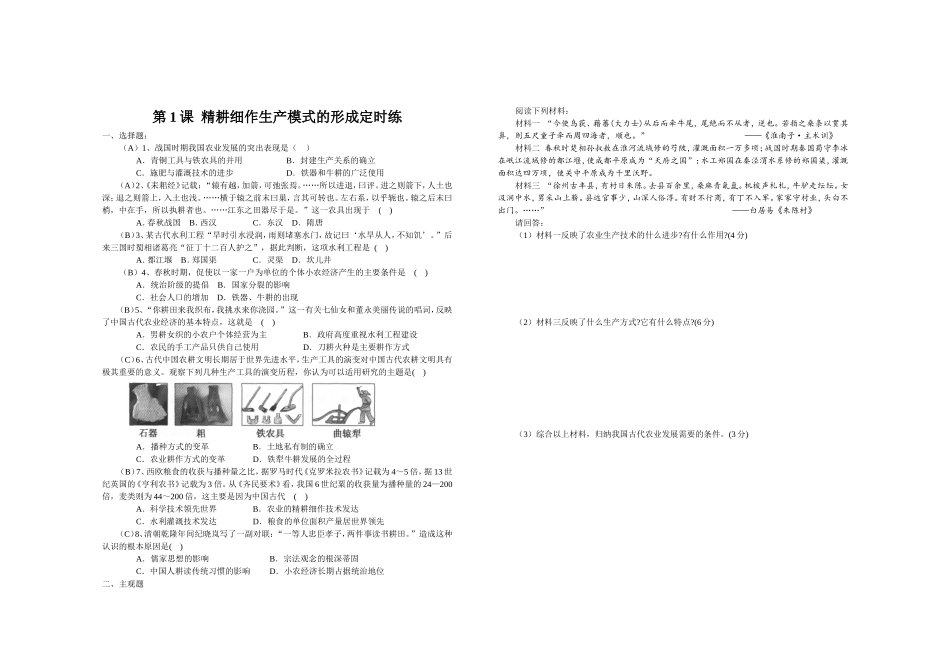

[2014级历史必修二学案]第1课精耕细作生产模式的形成[学习目标]1、通过对农业起源、生产工具、经营方式的学习,掌握中国古代农业经济的特点。2、通过文本阅读、史料解析,掌握小农经济的特点及作用。[学习过程]一、[自主学习—构建基础](A)1、阅读课本,了解本课经济概念:精耕细作、农业经济、刀耕火种、铁犁牛耕、小农经济等。(B)2、中国古代农业经济的特点有哪些?二、[合作探究—能力提升](B)1、概括中国古代农业生产工具及耕作方式的演变过程。(1)原始社会:(2)商周时期:(3)春秋战国时期:(4)西汉时期:(5)唐代:(C)2、[史实解析]材料一其人耕无犁锄,率以刀治土,种五谷,曰刀耕,燔林木,使灰入土,土暖而蛇虫死,曰火种。——《广东新语》材料二今铁官之数曰:一女必有一针、一刀,若其事立;耕者必有一耒、一耜、一铫,若其事立;行服连轺辇者,必有一斤、一锯、一锥、一凿,若其事立;不尔而成事者,天下无有。——(战国)《管子·海王》(1)材料一反映了什么耕作方式?说明了什么?(2)材料二反映了什么耕作方式?说明了什么?(B)3、列举中国古代重要水利设施。(B)4、中国古代农业经营方式从“千耦其耘”到“个体农耕”转变的原因。(C)5、据课本知识概括小农经济的特点及评价。三、[疑难指导—思维拓展](一)[重点解析]:小农经济的特点和评价:特点:(1)自给自足性:农业与家庭手工业紧密结合,自耕农除盐铁外,一般不外求。(2)分散性:以家庭为生产生活单位,一家一户分散经营。(3)封闭性:男耕女织,相互之间缺少交流与合作。(4)保守性:相对简单的生产工具和长期不变的生产技术及容易满足的社会心理状态。(5)脆弱性:规模小,条件简陋,抵御天灾人祸的能力薄弱。评价:(1)进步性①生活稳定,生产积极性较高,有利于经济发展和社会进步。②小农经济是中央集权制度的经济前提,有利于维护国家统一和政治稳定。(2)局限性①阻碍社会分工和商品经济的发展。②成为近代以来束缚生产发展的主要因素。2、[误区警示]“自给自足”并非富足小农经济的基本特征“自给自足”中的“足”并非指富足,而是指满足自家生活的需要和缴纳赋税,很少进行商品交换。事实上,封建制下农民生活非常艰难。[2014级历史必修二学案]第1课精耕细作生产模式的形成定时练一、选择题:(A)1、战国时期我国农业发展的突出表现是()A.青铜工具与铁农具的并用B.封建生产关系的确立C.施肥与灌溉技术的进步D.铁器和牛耕的广泛使用(A)2、《耒耜经》记载:“辕有越,加箭,可弛张焉。……所以进退,曰评。进之则箭下,人土也深;退之则箭上,入土也浅。……横于辕之前末曰巢,言其可转也。左右系,以乎轭也。辕之后末曰梢,中在手,所以执耕者也。……江东之田器尽于是。”这一农具出现于()A.春秋战国B.西汉C.东汉D.隋唐(B)3、某古代水利工程“旱时引水浸润,雨则堵塞水门,故记曰‘水旱从人,不知饥’。”后来三国时蜀相诸葛亮“征丁十二百人护之”,据此判断,这项水利工程是()A.都江堰B.郑国渠C.灵渠D.坎儿井(B)4、春秋时期,促使以一家一户为单位的个体小农经济产生的主要条件是()A.统治阶级的提倡B.国家分裂的影响C.社会人口的增加D.铁器、牛耕的出现(B)5、“你耕田来我织布,我挑水来你浇园。”这一有关七仙女和董永美丽传说的唱词,反映了中国古代农业经济的基本特点,这就是()A.男耕女织的小农户个体经营为主B.政府高度重视水利工程建设C.农民的手工产品只供自己使用D.刀耕火种是主要耕作方式(C)6、古代中国农耕文明长期居于世界先进水平,生产工具的演变对中国古代农耕文明具有极其重要的意义。观察下列几种生产工具的演变历程,你认为可以适用研究的主题是()A.播种方式的变革B.土地私有制的确立C.农业耕作方式的变革D.铁犁牛耕发展的全过程(B)7、西欧粮食的收获与播种量之比,据罗马时代《克罗米拉农书》记载为4~5倍,据13世纪英国的《亨利农书》记载为3倍。从《齐民要术》看,我国6世纪粟的收获量为播种量的24—200倍,麦类则为44~200倍,这主要是因为中国古代()A.科学技术领先世界B.农业的精耕细作技术发达C.水利灌溉技术发达...