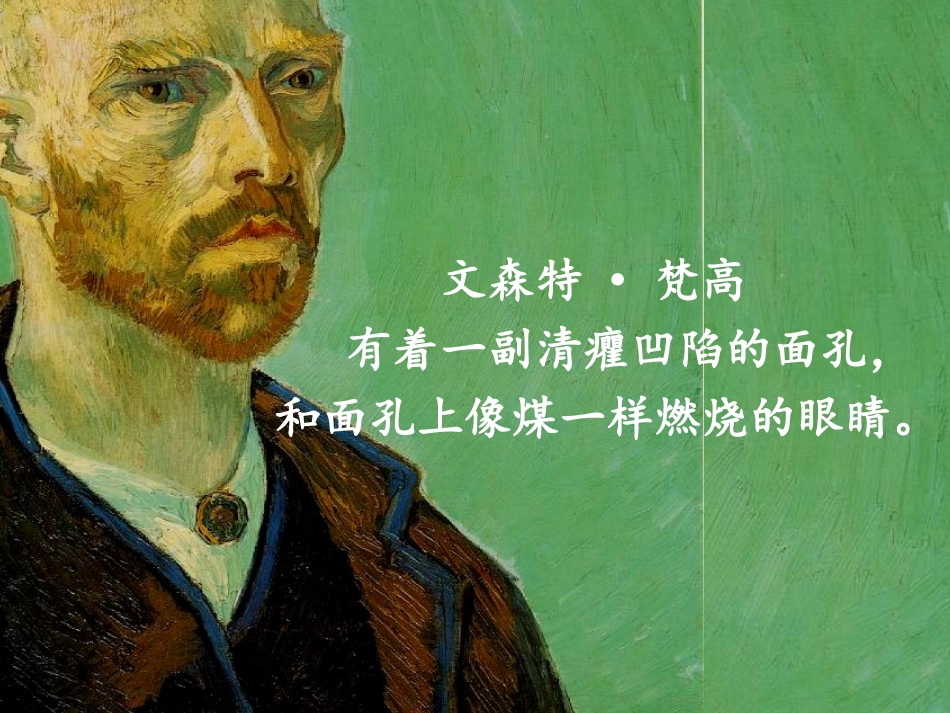

爱到极致是回归爱到极致是回归——梵高心中的人与土地——梵高心中的人与土地宓轶倩宓轶倩文森特·梵高有着一副清癯凹陷的面孔,和面孔上像煤一样燃烧的眼睛。长期的流浪,对狄更斯、斯托、雨果、莎士比亚和米什莱著作的阅读经历,从夏尔·德·格鲁、伦勃朗、吕斯代尔、巴比松画派和海牙画派的艺术中汲取到的灵感,都投射进他的精神世界,成为他孕育创作的深厚土壤。他不满足于只是理性地“模仿事物的外部形象”,而要借助绘画“表达艺术家的,使作品具有个性和独特的风格”(梵高语),具有自身难以淡褪的迷惑、冲动、激情和生命力。梵高的主观见解和情感中蕴含着他整个精神世界的基本支柱:最为本质和纯粹的,是关于人与土地关系的感受。一方面,他保持了人和土地各自的独立,倾尽全力去描绘人和人生;另一方面,他又看到了人与土地是统一的整体。在作品《吃土豆的人》中,梵高融入了他天真、深沉的人类之爱。画面上吃土豆的人的嘴和前额被夸大,右边的女人和左边的男人有着扁平的额头和突出的耳朵,另外两个在左边的人都大睁着眼睛。“动物的眼睛,他们不时对周围产生缺乏智慧的惊奇,那是不可能阅读任何东西的眼睛,这样的眼睛决不会背叛。”(梵高语)这种被强调的自然野性具备感人肺腑的质朴力量,显现出梵高对人作为“动物”本质的理解,对生活本身难以言说的迷恋。当代诗人顾城也曾说过,“在这宽大明亮的世界上,人们围绕着自己像围绕着一匹匹马。”这是远离庸庸人群的人才会有的清醒感受,也是终不忍绝尘而去的人才具备的广阔悲悯。在梵高单纯的眼里,滞讷、朴实是农民的特征。这种表情也出现在凡·高的单人农民肖像和安特卫普时期的肖像画中。通过《播种者》、《散发的女人头像》、《蓝衣女人》等作品,梵高诚实地描绘了辛勤、穷苦、卑微的劳工阶层,他对他们的感情不是俯瞰式的同情,也不是旁观式的冷静,而是挚爱,“我想清楚地说明那些人如何在灯光下吃土豆,用放进盘子中的手耕种土地……老老实实地挣得他们的食物。我要告诉人们一个与文明人截然不同的生活方式。"看上去像野兽的男人和女人,黑色,土褐色的,被太阳晒焦的,倔强地在土地上劳动,他们用音调和声音说话,抬脚的时候他们露出人类的脸,他们是真正的人。晚上他们回到他们的窝棚里啃黑面包,喝水;他们的劳动使得别人可以省去播种的辛劳,为了生活,他们努力地收割。和米勒的《持锄的人》形成对比,梵高的《吃土豆的人》尝试着描绘农民在家里所得到的片刻休息,他们的卑微,他们的自然,是梵高努力描绘"真正在画农民"的关键。作品《播种者》则传达了梵高对人与土地关系的另一层理解。在这里梵高使用了强烈黄蓝对比色来表现夕阳下的麦田景观。开阔的前景和紧实的背景,呈现出后退延伸的效果;农夫的姿态和位置与地面上的土沟形成上下动势的平衡;树与人物突出地画在前面,太阳画成饱满的大圆盘,淡紫色的地面上有人在行走,似要抵达生命的伟大终点。这幅画对色彩的象征性用法,对主题浑然一体的表达,恰到好处地显示出画家对生命本质深刻的感受力。来自太阳的力量向下汩汩地注入到麦田、土地、村庄和人,来自土地的力量又缓缓向上升腾,流入每一粒麦穗和人的每一个生命片段。人只是土地的一部分,万事万物的一个小分点,人所经历的一切悲欢,一切肉体和情感的体验,都不过是生命意志的自我表达。而生,来自土地,接受太阳的光泽,作着无声的、永恒的歌唱。因此,回归,是通向人类共同家园唯一的朝圣路。美国作家欧文·斯通在其著作《渴望生活·梵高传》中这样阐释梵高的感受,“他们(人与土地)实际上就是两种泥巴,互相融合,互相依存,他们是同一内容的两种形式,原本是不可分的。”这句话朴实得透彻,也是对梵高作品最妥帖的诠释。这一体会其实在梵高很多作品中都可一窥而知。无论是《阿尔的吊桥》中一圈圈荡漾开去的蓝色波纹,充满尘世味的洗衣女人;《收获景象》中一望无际的麦地,细小走动的人群和牛马,还是《红色葡萄园》中即将胀裂的果实,《暴风下的景色》中饱满的、倒伏的大片金黄,都是梵高势不可挡的激情之隐语。梵高怀着深沉的热爱,有时爆发出威力巨大的光和热的浪,有时又借溪流般的细腻笔触向人和土地献上...