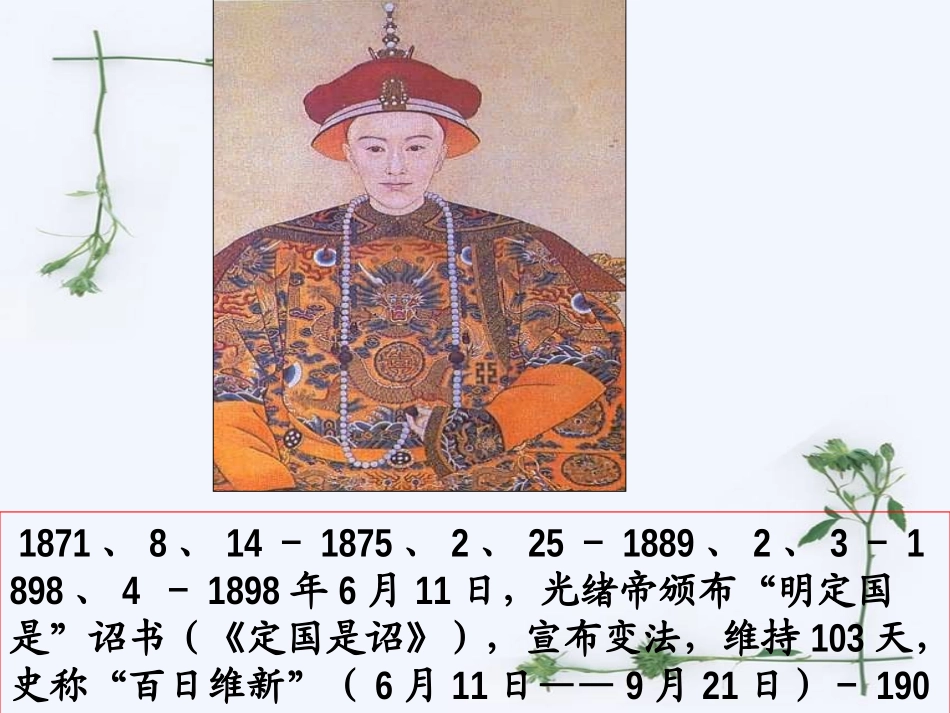

专题九戊戌变法1871、8、14-1875、2、25-1889、2、3-1898、4-1898年6月11日,光绪帝颁布“明定国是”诏书(《定国是诏》),宣布变法,维持103天,史称“百日维新”(6月11日——9月21日)-1908、11、14课标要求:了解戊戌变法产生的历史根源。简述康有为、梁启超等维新派人物的政治主张和百日维新的主要内容,分析其特点。知道戊戌变法失败的基本史实,探讨中国近代化道路的曲折性。英国1832年议会改革俄国1861年改革美国南北战争1861-1865年日本明治维新1868年起德国统一与宪法1871年法国共和制的确立(1875年)中国戊戌变法1898年世界之潮流:变革旧制度发展资本主义中国之困窘:封建专制经济落后思想禁锢一、变法的历史背景(19世纪)1895年4月17日签订《马关条约》的情景伊藤博文1841、10、16-1909、10、26在中国哈尔滨车站被朝鲜爱国者安重根刺死。李鸿章1823、2、15-1901、9、7-1901、11、7列强掀起瓜分狂潮,中国面临空前的民族危机1895年,甲午战后时事漫画甲午中日战争前后民办企业比较表:时间企业数资金额(万元)1863—18941196801895—18982741432民族资本主义初步发展民族资本主义初步发展民族资产阶级开始登上政治舞台民族资本主义初步发展原因:帝国主义侵略,自然经济进一步瓦解;清朝政府放宽对民间办厂的限制(主要)实业救国浪潮兴起;早期维新思想家——冯桂芬、王韬、郑观应仅仅依靠新式枪炮舰船和洋务企业,并不能使中国富强!君主立宪制度是最好的政治制度!必须进行政治改革!思想基础:维新思想的产生和发展A、19世纪60年代产生了早期维新思想王韬郑观应B、19世纪晚期产生了康梁思想——维新思想的发展康有为梁启超严复《新学伪经考》《孔子改制考》《时务报》主笔《变法通议》创办《国闻报》翻译《天演论》《原富》把西方资产阶级和儒家思想相结合宣扬国民是国家主体,享有公民权利把西方的进化论和资产阶级经济学说系统介绍到中国。中国西学第一人要不要要不要维新变法维新变法,,要不要要不要改封建专制制度改封建专制制度为为君主立宪制度君主立宪制度要不要改革要不要改革封建教育制度封建教育制度资产阶级与地主阶级思想的第一次正面交锋资产阶级与地主阶级思想的第一次正面交锋归纳:一、戊戌变法的历史背景(必要性、可能性):(一)国际大趋势:1、经济:两次工业革命,资义迅速发展;2、政治:资本主义民主制度日趋完善——变革旧制度,发展资义成为世界潮流(二)国内环境:1、民族危机:列强瓜分中国狂潮导致中华民族空前危机,中国人民民族意识觉醒:再不变法图强、除旧布新,中国将走向灭亡;2、社会矛盾:清政府为偿还借款,加紧搜刮,使社会矛盾和阶级矛盾更加激化,统治危机进一步加剧;3、经济基础:19世纪末中国民族资本主义初步发展阶级基础:资产阶级作为新的政治力量登上历史舞台4、思想基础:早期维新思想对戊戌维新变法起到一定的思想先导作用,康、梁维新思想的传播5、舆论准备:维新派与顽固派的论战二、维新变法运动的主要经过:序幕酝酿和开展高潮1895、4公车上书著书立说、创办政治团体-即办学会、办报刊、办学堂、同顽固派论战戊戌变法三、百日维新:1、直接原因:顷果有德人强据胶州之事,要索条款,外廷虽不得其详,职以海上来,阅外国报,有革李秉衡索山东铁路矿务。传闻章高元及知县,已为所虏,德人修造炮台兵房,进据即墨,……万国报馆议论沸腾,咸以分中国为言。若箭在弦,省括即发,海内惊惶,乱民蠢动。……瓜分豆剖,渐露机芽,恐惧回惶,……敌机遍伏,即无强敌之副,揭竿斩木,已可忧危。——康有为上清帝第五书目的:通过变法挽救民族危亡;抵制日渐兴起的革命;维持清政府统治;参与政权。——高潮光绪流着眼泪表示:“不甘作亡国之君”。光绪要求变法的目的2、目的:根本目的:维护清王朝统治。直接目的:富国强兵;同慈禧太后争夺最高统治权1898年6月11日,光绪帝颁布《》,标志着变法正式开始。从这天起,到9月21日止,光绪帝相继颁布了几十道新政诏书,新政推行了103天,历史上称为“百日维新”。3、措施颁布的新法改革的旧制政治允许官民上书言事.裁撤冗员,澄清吏治经济中央设立铁路矿务...