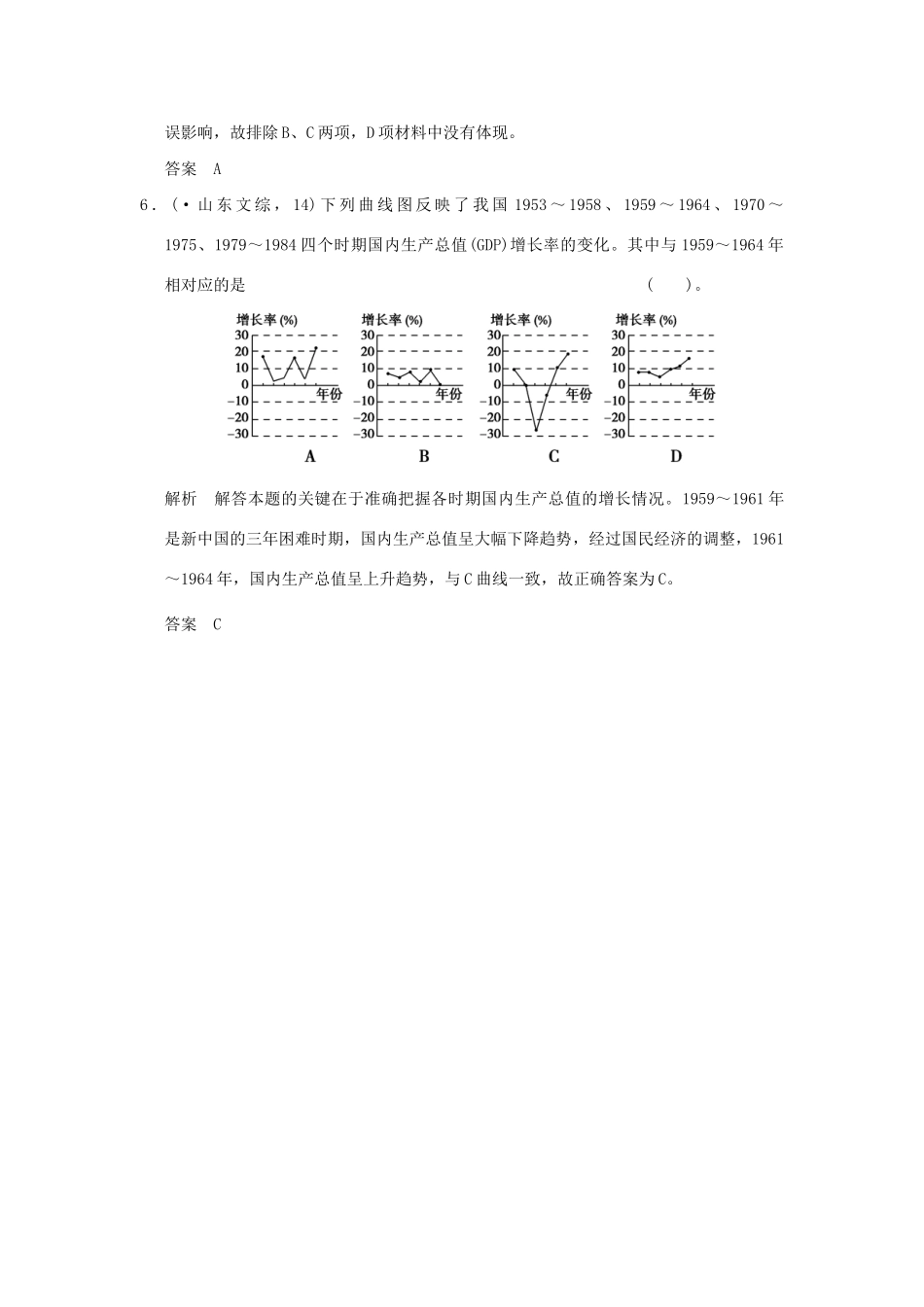

第23课时中国社会主义经济建设的曲折发展[高考题组训练]1.(·山东文综,14)20世纪50年代,中苏两国对中国的某一新生事物产生了不同看法。前者认为“”它是中国加速社会主义建设,向共产主义过渡的最好形式;后者则认为20~30年代的苏联曾有过类似尝试,“”“”但在经济上是不合理的。它是指()。A.土地改革B“”.一五计划C.社会主义三大改造D.人民公社解析本题考查学生对材料的阅读和理解能力,时间是20世纪50年代,新中国成立初期,中国新产生的事物,苏联所没有的,排除B“项。中国认为它是中国加速社会主义”建设新事物,是出现在社会主义制度建立之后,排除A项和C项。苏联认为20~30年代苏联进行过类似尝试,是指农业集体化,故选D项。答案D2.(·海南单科,23)“”我国一五计划实施过程中,民用工业企业中分别有50个部署在东北地区,32个部署在中部地区,国防工业企业中的大部分部署在了中、西部地区。国家调整工业布局的主要目的在于()。A.充分利用原有工业基础B.推动经济均衡发展C.打破西方对华经济封锁D.充分利用劳动力资源解析本题考查对材料的理解,“”材料强调一五计划中工业的分布,东北、中部、西部均衡分布,强调工业布局的均衡,所以选B。答案B3.(·江苏单科,10)“”“”高产卫星是大跃进时期常用词。有人以《人民日报》为例做统计“,”高产卫星一词,1957年未有文章使用,1958年有85篇,1959年有15篇,而1960年只有1篇,“并且还是陕西长安县的一个学习组说1958‘年种的三亩六分高产卫’‘’”“”星田不尊重庄稼生长的规律了。下列对大跃进的准确认识有()。“①”“”“”大跃进只在农业领域展开②高产卫星折射大跃进浮夸盛行③1958“年大跃”进快速推进④1960“”年基层对大跃进有所反思A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④解析本题考查对材料信息的理解和所学知识的迁移运用能力。根据所学知识可知,“”大跃进涉及经济建设的各个领域,农业以粮为纲,工业以钢为纲,全面跃进,由此可知①错误,排除含①的选项即可。其余三个选项均符合大跃进的实情,故正确答案选B。答案B4.(·课标全国,32)1958年,“”美国一份评估中国二五计划的文件认为,中国虽然面临着农业生产投入不足与人口快速增长的压力,但由于中苏关系良好而可以获得苏联援助,同时减少粮食出口,中国可以解决农业问题,工业也将保持高速发展。这一文件的判断()。A.对中美关系的急剧变化估计不足B.低估了苏联对华经济援助的作用C.符合中苏两国关系的基本走向D.与中国工农业发展状况不符“”“”解析解答本题的关键是了解中国二五计划及当时中国的经济发展情况。中国二五计划是从1958年到1962年,由于1958“”年大跃进和人民公社化运动的开展,严重挫伤了农民的生产积极性,导致国民经济出现混乱。1959~1961年,我国出现了新中国成立以来最严重的经济困难。故选D项。中美关系当时已经破裂并长期处于敌对状态,排除A项;中苏关系从20世纪50年代中后期开始出现严重裂痕,苏联取消对华经济援助,排除B、C两项。答案D5.(·课标全国,33)1962年,中共中央发布文件规定,农村人民公社一般以生产队为基本核算单位,至少30年不变,这项政策在当时()。A.促进了农业经济的恢复B.改变了农村所有制成分C.“”消除了左的错误影响D.增加了城市的粮食供应“解析据题干中1962”“年和农村人民公社一”般以生产队为基本核算单位的信息,迁移60“”年代初党中央纠正左的错误的历史事实,“”对比人民公社一大二公的特点,可以判定A项符合题意。60年代的国民经济调整并未改变人民公社的性质,“”也未消除左的错误影响,故排除B、C两项,D项材料中没有体现。答案A6.(·山东文综,14)下列曲线图反映了我国1953~1958、1959~1964、1970~1975、1979~1984四个时期国内生产总值(GDP)增长率的变化。其中与1959~1964年相对应的是()。解析解答本题的关键在于准确把握各时期国内生产总值的增长情况。1959~1961年是新中国的三年困难时期,国内生产总值呈大幅下降趋势,经过国民经济的调整,1961~1964年,国内生产总值呈上升趋势,与C曲线一致,故正确答案为C。答案C