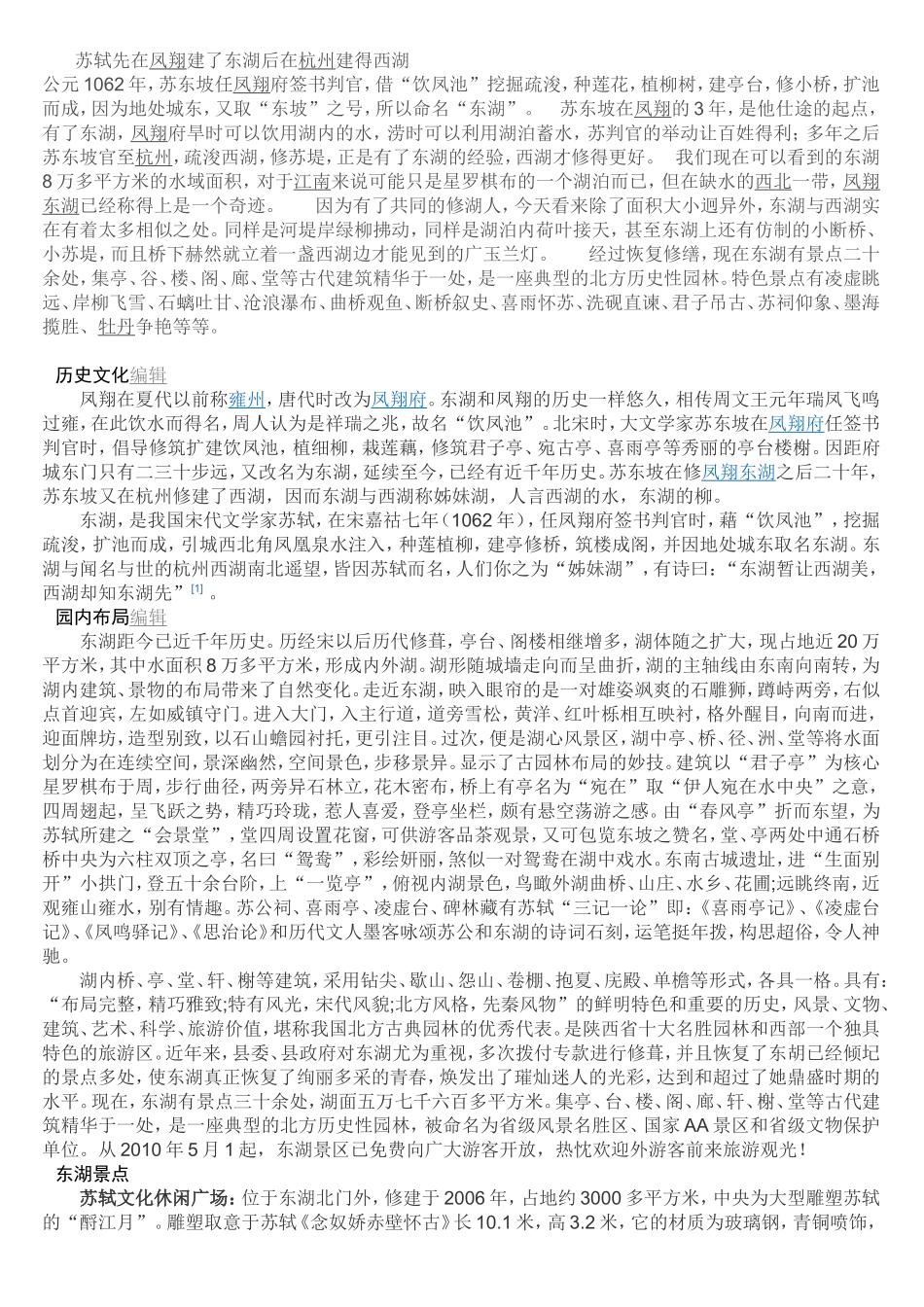

苏轼先在凤翔建了东湖后在杭州建得西湖公元1062年,苏东坡任凤翔府签书判官,借“饮凤池”挖掘疏浚,种莲花,植柳树,建亭台,修小桥,扩池而成,因为地处城东,又取“东坡”之号,所以命名“东湖”。苏东坡在凤翔的3年,是他仕途的起点,有了东湖,凤翔府旱时可以饮用湖内的水,涝时可以利用湖泊蓄水,苏判官的举动让百姓得利;多年之后苏东坡官至杭州,疏浚西湖,修苏堤,正是有了东湖的经验,西湖才修得更好。我们现在可以看到的东湖8万多平方米的水域面积,对于江南来说可能只是星罗棋布的一个湖泊而已,但在缺水的西北一带,凤翔东湖已经称得上是一个奇迹。因为有了共同的修湖人,今天看来除了面积大小迥异外,东湖与西湖实在有着太多相似之处。同样是河堤岸绿柳拂动,同样是湖泊内荷叶接天,甚至东湖上还有仿制的小断桥、小苏堤,而且桥下赫然就立着一盏西湖边才能见到的广玉兰灯。经过恢复修缮,现在东湖有景点二十余处,集亭、谷、楼、阁、廊、堂等古代建筑精华于一处,是一座典型的北方历史性园林。特色景点有凌虚眺远、岸柳飞雪、石螭吐甘、沧浪瀑布、曲桥观鱼、断桥叙史、喜雨怀苏、洗砚直谏、君子吊古、苏祠仰象、墨海揽胜、牡丹争艳等等。1历史文化编辑凤翔在夏代以前称雍州,唐代时改为凤翔府。东湖和凤翔的历史一样悠久,相传周文王元年瑞凤飞鸣过雍,在此饮水而得名,周人认为是祥瑞之兆,故名“饮凤池”。北宋时,大文学家苏东坡在凤翔府任签书判官时,倡导修筑扩建饮凤池,植细柳,栽莲藕,修筑君子亭、宛古亭、喜雨亭等秀丽的亭台楼榭。因距府城东门只有二三十步远,又改名为东湖,延续至今,已经有近千年历史。苏东坡在修凤翔东湖之后二十年,苏东坡又在杭州修建了西湖,因而东湖与西湖称姊妹湖,人言西湖的水,东湖的柳。东湖,是我国宋代文学家苏轼,在宋嘉祜七年(1062年),任凤翔府签书判官时,藉“饮凤池”,挖掘疏浚,扩池而成,引城西北角凤凰泉水注入,种莲植柳,建亭修桥,筑楼成阁,并因地处城东取名东湖。东湖与闻名与世的杭州西湖南北遥望,皆因苏轼而名,人们你之为“姊妹湖”,有诗曰:“东湖暂让西湖美,西湖却知东湖先”[1]。2园内布局编辑东湖距今已近千年历史。历经宋以后历代修葺,亭台、阁楼相继增多,湖体随之扩大,现占地近20万平方米,其中水面积8万多平方米,形成内外湖。湖形随城墙走向而呈曲折,湖的主轴线由东南向南转,为湖内建筑、景物的布局带来了自然变化。走近东湖,映入眼帘的是一对雄姿飒爽的石雕狮,蹲峙两旁,右似点首迎宾,左如威镇守门。进入大门,入主行道,道旁雪松,黄洋、红叶栎相互映衬,格外醒目,向南而进,迎面牌坊,造型别致,以石山蟾园衬托,更引注目。过次,便是湖心风景区,湖中亭、桥、径、洲、堂等将水面划分为在连续空间,景深幽然,空间景色,步移景异。显示了古园林布局的妙技。建筑以“君子亭”为核心星罗棋布于周,步行曲径,两旁异石林立,花木密布,桥上有亭名为“宛在”取“伊人宛在水中央”之意,四周翅起,呈飞跃之势,精巧玲珑,惹人喜爱,登亭坐栏,颇有悬空荡游之感。由“春风亭”折而东望,为苏轼所建之“会景堂”,堂四周设置花窗,可供游客品茶观景,又可包览东坡之赞名,堂、亭两处中通石桥桥中央为六柱双顶之亭,名曰“鸳鸯”,彩绘妍丽,煞似一对鸳鸯在湖中戏水。东南古城遗址,进“生面别开”小拱门,登五十余台阶,上“一览亭”,俯视内湖景色,鸟瞰外湖曲桥、山庄、水乡、花圃;远眺终南,近观雍山雍水,别有情趣。苏公祠、喜雨亭、凌虚台、碑林藏有苏轼“三记一论”即:《喜雨亭记》、《凌虚台记》、《凤鸣驿记》、《思治论》和历代文人墨客咏颂苏公和东湖的诗词石刻,运笔挺年拨,构思超俗,令人神驰。湖内桥、亭、堂、轩、榭等建筑,采用钻尖、歇山、怨山、卷棚、抱夏、庑殿、单檐等形式,各具一格。具有:“布局完整,精巧雅致;特有风光,宋代风貌;北方风格,先秦风物”的鲜明特色和重要的历史,风景、文物、建筑、艺术、科学、旅游价值,堪称我国北方古典园林的优秀代表。是陕西省十大名胜园林和西部一个独具特色的旅游区。近年来,县委、县政府对东湖尤为重视,多次拨付专...