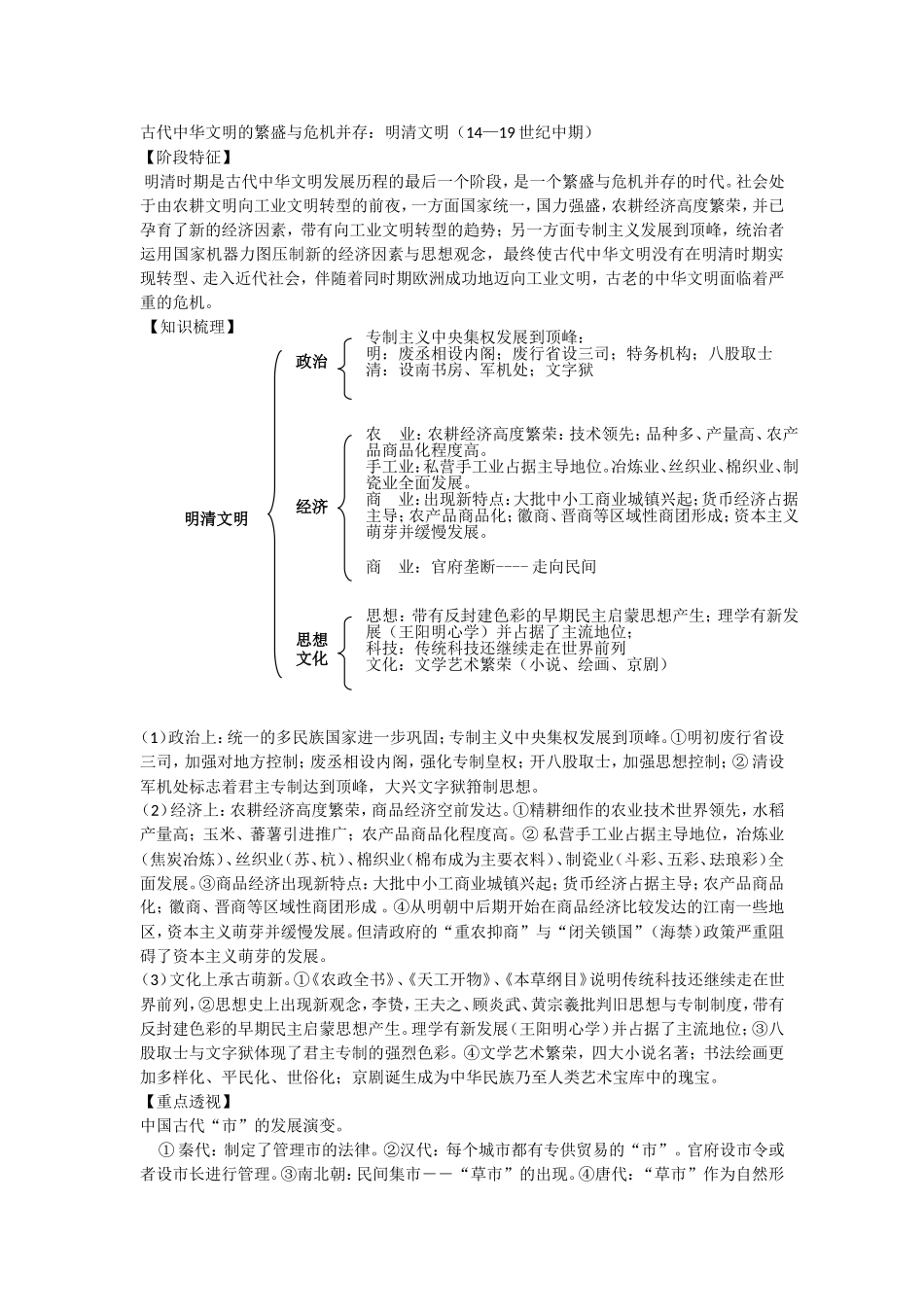

古代中华文明的繁盛与危机并存:明清文明(14—19世纪中期)【阶段特征】明清时期是古代中华文明发展历程的最后一个阶段,是一个繁盛与危机并存的时代。社会处于由农耕文明向工业文明转型的前夜,一方面国家统一,国力强盛,农耕经济高度繁荣,并已孕育了新的经济因素,带有向工业文明转型的趋势;另一方面专制主义发展到顶峰,统治者运用国家机器力图压制新的经济因素与思想观念,最终使古代中华文明没有在明清时期实现转型、走入近代社会,伴随着同时期欧洲成功地迈向工业文明,古老的中华文明面临着严重的危机。【知识梳理】(1)政治上:统一的多民族国家进一步巩固;专制主义中央集权发展到顶峰。①明初废行省设三司,加强对地方控制;废丞相设内阁,强化专制皇权;开八股取士,加强思想控制;②清设军机处标志着君主专制达到顶峰,大兴文字狱箝制思想。(2)经济上:农耕经济高度繁荣,商品经济空前发达。①精耕细作的农业技术世界领先,水稻产量高;玉米、蕃薯引进推广;农产品商品化程度高。②私营手工业占据主导地位,冶炼业(焦炭冶炼)、丝织业(苏、杭)、棉织业(棉布成为主要衣料)、制瓷业(斗彩、五彩、珐琅彩)全面发展。③商品经济出现新特点:大批中小工商业城镇兴起;货币经济占据主导;农产品商品化;徽商、晋商等区域性商团形成。④从明朝中后期开始在商品经济比较发达的江南一些地区,资本主义萌芽并缓慢发展。但清政府的“重农抑商”与“闭关锁国”(海禁)政策严重阻碍了资本主义萌芽的发展。(3)文化上承古萌新。①《农政全书》、《天工开物》、《本草纲目》说明传统科技还继续走在世界前列,②思想史上出现新观念,李贽,王夫之、顾炎武、黄宗羲批判旧思想与专制制度,带有反封建色彩的早期民主启蒙思想产生。理学有新发展(王阳明心学)并占据了主流地位;③八股取士与文字狱体现了君主专制的强烈色彩。④文学艺术繁荣,四大小说名著;书法绘画更加多样化、平民化、世俗化;京剧诞生成为中华民族乃至人类艺术宝库中的瑰宝。【重点透视】中国古代“市”的发展演变。①秦代:制定了管理市的法律。②汉代:每个城市都有专供贸易的“市”。官府设市令或者设市长进行管理。③南北朝:民间集市――“草市”的出现。④唐代:“草市”作为自然形明清文明政治专制主义中央集权发展到顶峰:明:废丞相设内阁;废行省设三司;特务机构;八股取士清:设南书房、军机处;文字狱经济农业:农耕经济高度繁荣:技术领先;品种多、产量高、农产品商品化程度高。手工业:私营手工业占据主导地位。冶炼业、丝织业、棉织业、制瓷业全面发展。商业:出现新特点:大批中小工商业城镇兴起;货币经济占据主导;农产品商品化;徽商、晋商等区域性商团形成;资本主义萌芽并缓慢发展。商业:官府垄断----走向民间思想文化思想:带有反封建色彩的早期民主启蒙思想产生;理学有新发展(王阳明心学)并占据了主流地位;科技:传统科技还继续走在世界前列文化:文学艺术繁荣(小说、绘画、京剧)成的乡村集市,逐渐演进为相对集中的地方商业中心。⑤宋代:市突破了原先空间和时间上的限制,“夜市”、“晓市”出现。原先不设市的城郊和乡村也出现了市。⑥明清:都市商业区相当繁华。在工商业发达地区和交通要冲,兴起一大批以经济功能为主的中小工商业市镇,尤以江南地区为盛。【经典题例】(07年广东26)阅读材料:有研究者在论述“明朝妇女婚姻观的两重性”时,引用过下列材料:【材料一】凡民间寡妇,三十以前夫亡守志(不改嫁)者,五十以后不改节(节操)者,旌表门闾(表彰其家族),除免本家差役。——《明会典》【材料二】正史中各代烈女数字:《唐书》54人;《宋史》55人;《元史》l87人;《明史》“不下万余人”。——据祝瑞开:《中国婚姻家庭史》【材料三】女子周胜仙与男子范二郎相遇,“四目相视,具各有情”,二人通过巧妙的自我介绍,订下终身。——据明中后期小说《醒世恒言》【材料四】孟玉楼丧夫后要改嫁,亲戚及乡邻都赞同,“少女嫩妇的,你拦着不教他嫁人,留着他做什么?”——据明中后期小说《金瓶梅》请回答:(1)该研究者认为,明朝妇女的婚姻观存在两重性,即保...