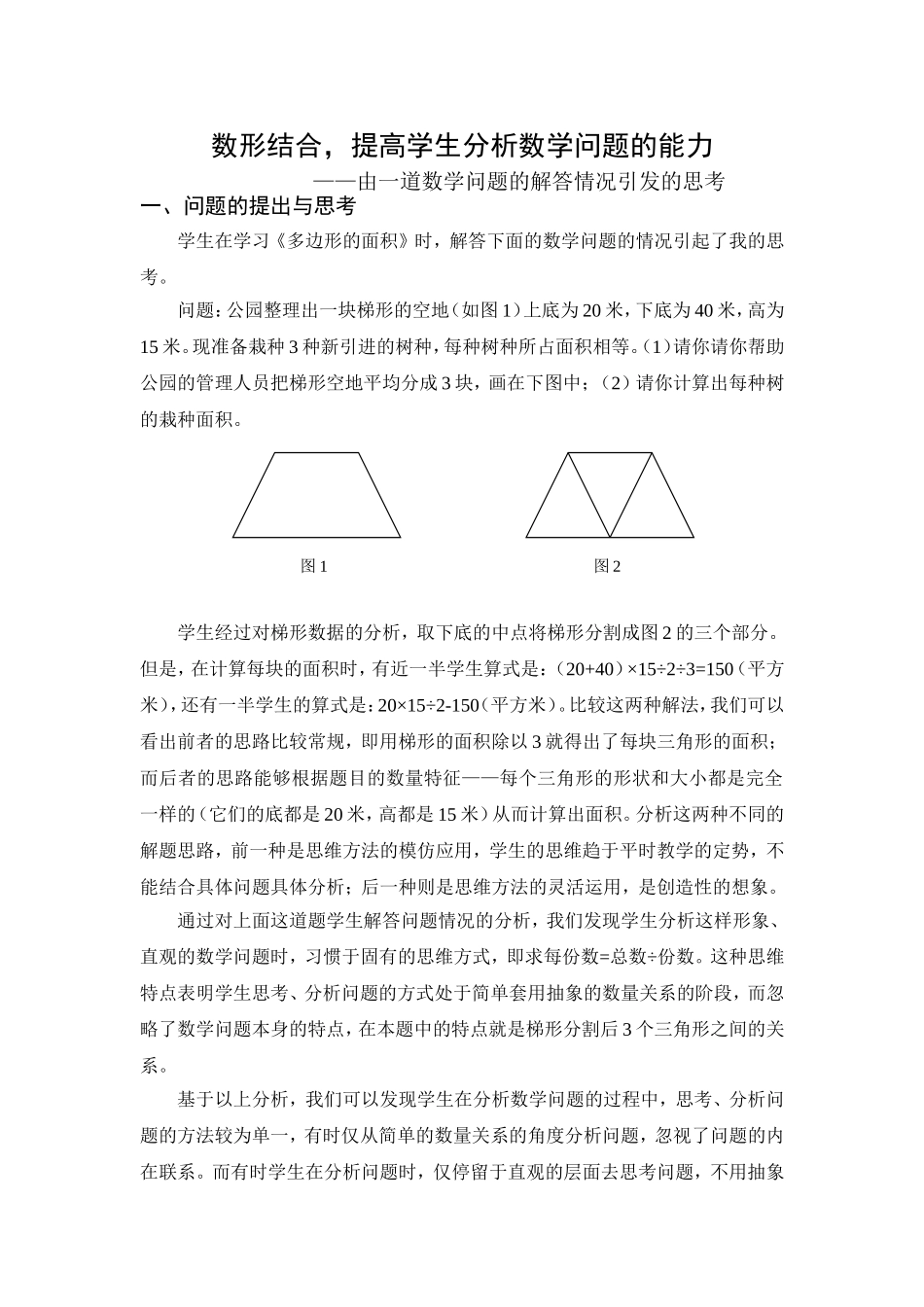

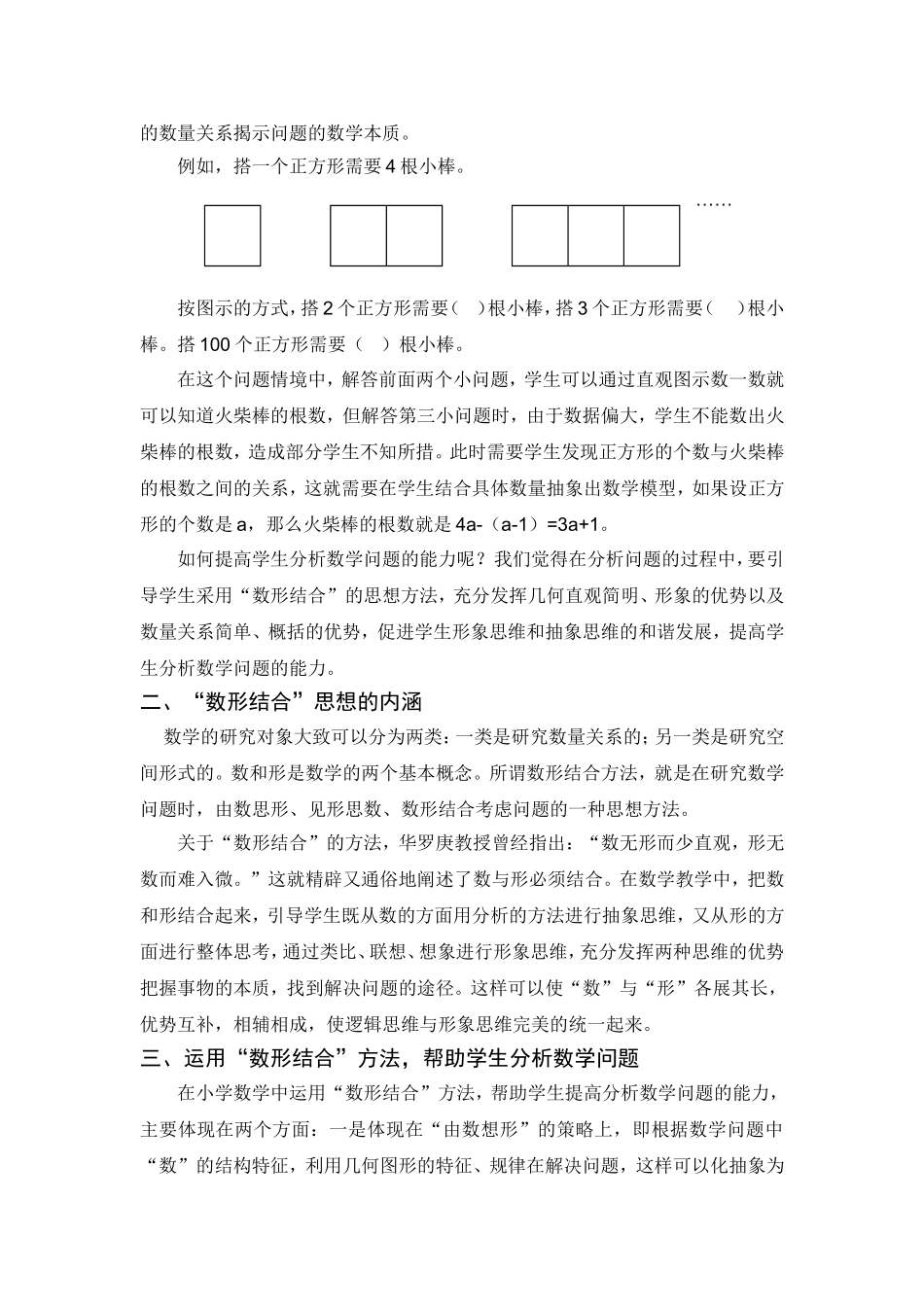

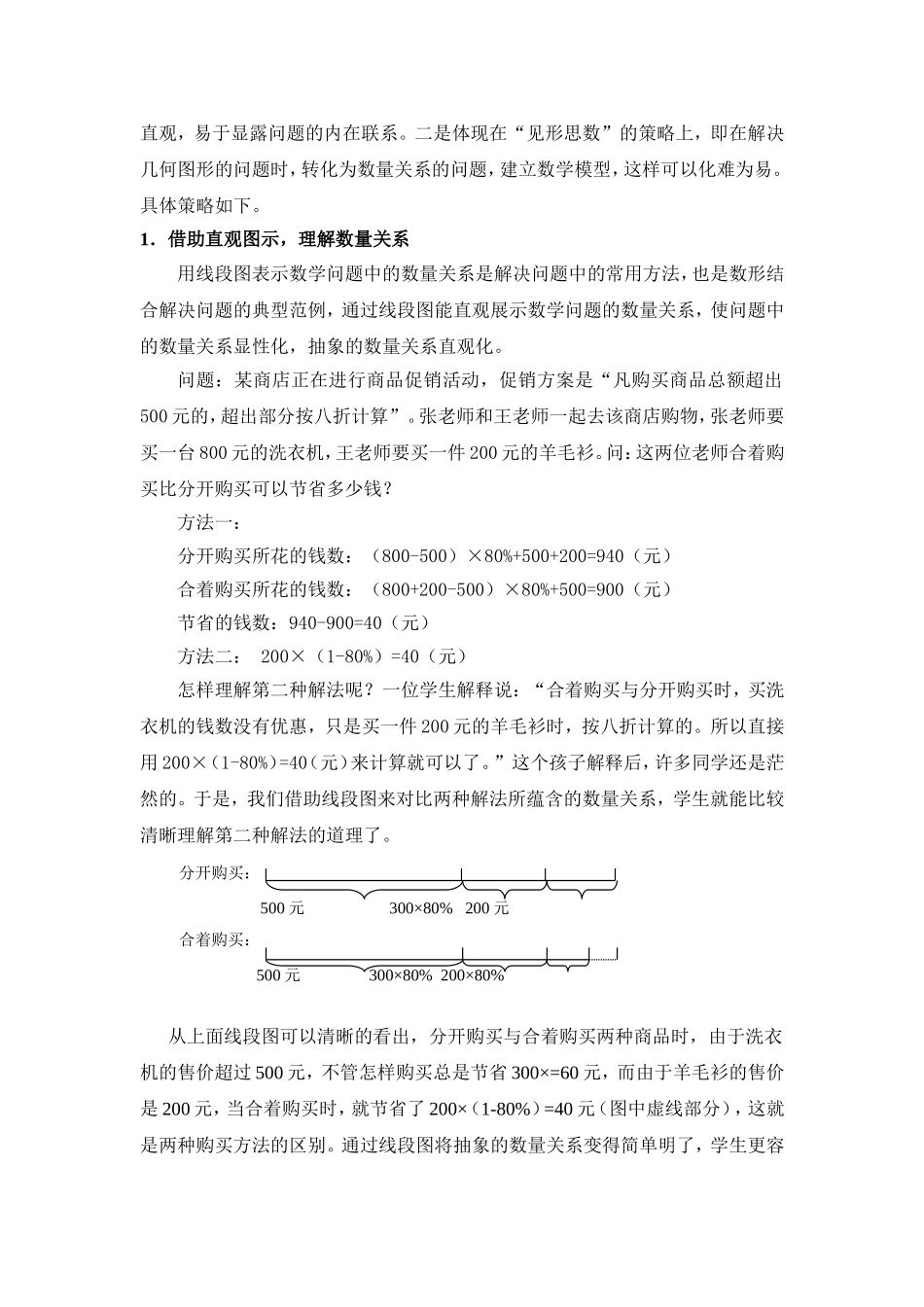

数形结合,提高学生分析数学问题的能力——由一道数学问题的解答情况引发的思考一、问题的提出与思考学生在学习《多边形的面积》时,解答下面的数学问题的情况引起了我的思考。问题:公园整理出一块梯形的空地(如图1)上底为20米,下底为40米,高为15米。现准备栽种3种新引进的树种,每种树种所占面积相等。(1)请你请你帮助公园的管理人员把梯形空地平均分成3块,画在下图中;(2)请你计算出每种树的栽种面积。学生经过对梯形数据的分析,取下底的中点将梯形分割成图2的三个部分。但是,在计算每块的面积时,有近一半学生算式是:(20+40)×15÷2÷3=150(平方米),还有一半学生的算式是:20×15÷2-150(平方米)。比较这两种解法,我们可以看出前者的思路比较常规,即用梯形的面积除以3就得出了每块三角形的面积;而后者的思路能够根据题目的数量特征——每个三角形的形状和大小都是完全一样的(它们的底都是20米,高都是15米)从而计算出面积。分析这两种不同的解题思路,前一种是思维方法的模仿应用,学生的思维趋于平时教学的定势,不能结合具体问题具体分析;后一种则是思维方法的灵活运用,是创造性的想象。通过对上面这道题学生解答问题情况的分析,我们发现学生分析这样形象、直观的数学问题时,习惯于固有的思维方式,即求每份数=总数÷份数。这种思维特点表明学生思考、分析问题的方式处于简单套用抽象的数量关系的阶段,而忽略了数学问题本身的特点,在本题中的特点就是梯形分割后3个三角形之间的关系。基于以上分析,我们可以发现学生在分析数学问题的过程中,思考、分析问题的方法较为单一,有时仅从简单的数量关系的角度分析问题,忽视了问题的内在联系。而有时学生在分析问题时,仅停留于直观的层面去思考问题,不用抽象图1图2的数量关系揭示问题的数学本质。例如,搭一个正方形需要4根小棒。……按图示的方式,搭2个正方形需要()根小棒,搭3个正方形需要()根小棒。搭100个正方形需要()根小棒。在这个问题情境中,解答前面两个小问题,学生可以通过直观图示数一数就可以知道火柴棒的根数,但解答第三小问题时,由于数据偏大,学生不能数出火柴棒的根数,造成部分学生不知所措。此时需要学生发现正方形的个数与火柴棒的根数之间的关系,这就需要在学生结合具体数量抽象出数学模型,如果设正方形的个数是a,那么火柴棒的根数就是4a-(a-1)=3a+1。如何提高学生分析数学问题的能力呢?我们觉得在分析问题的过程中,要引导学生采用“数形结合”的思想方法,充分发挥几何直观简明、形象的优势以及数量关系简单、概括的优势,促进学生形象思维和抽象思维的和谐发展,提高学生分析数学问题的能力。二、“数形结合”思想的内涵数学的研究对象大致可以分为两类:一类是研究数量关系的;另一类是研究空间形式的。数和形是数学的两个基本概念。所谓数形结合方法,就是在研究数学问题时,由数思形、见形思数、数形结合考虑问题的一种思想方法。关于“数形结合”的方法,华罗庚教授曾经指出:“数无形而少直观,形无数而难入微。”这就精辟又通俗地阐述了数与形必须结合。在数学教学中,把数和形结合起来,引导学生既从数的方面用分析的方法进行抽象思维,又从形的方面进行整体思考,通过类比、联想、想象进行形象思维,充分发挥两种思维的优势把握事物的本质,找到解决问题的途径。这样可以使“数”与“形”各展其长,优势互补,相辅相成,使逻辑思维与形象思维完美的统一起来。三、运用“数形结合”方法,帮助学生分析数学问题在小学数学中运用“数形结合”方法,帮助学生提高分析数学问题的能力,主要体现在两个方面:一是体现在“由数想形”的策略上,即根据数学问题中“数”的结构特征,利用几何图形的特征、规律在解决问题,这样可以化抽象为直观,易于显露问题的内在联系。二是体现在“见形思数”的策略上,即在解决几何图形的问题时,转化为数量关系的问题,建立数学模型,这样可以化难为易。具体策略如下。1.借助直观图示,理解数量关系用线段图表示数学问题中的数量关系是解决问题中的常用方法,也是数形结合解决问题的典型范例,通过线段图能直观展示数...