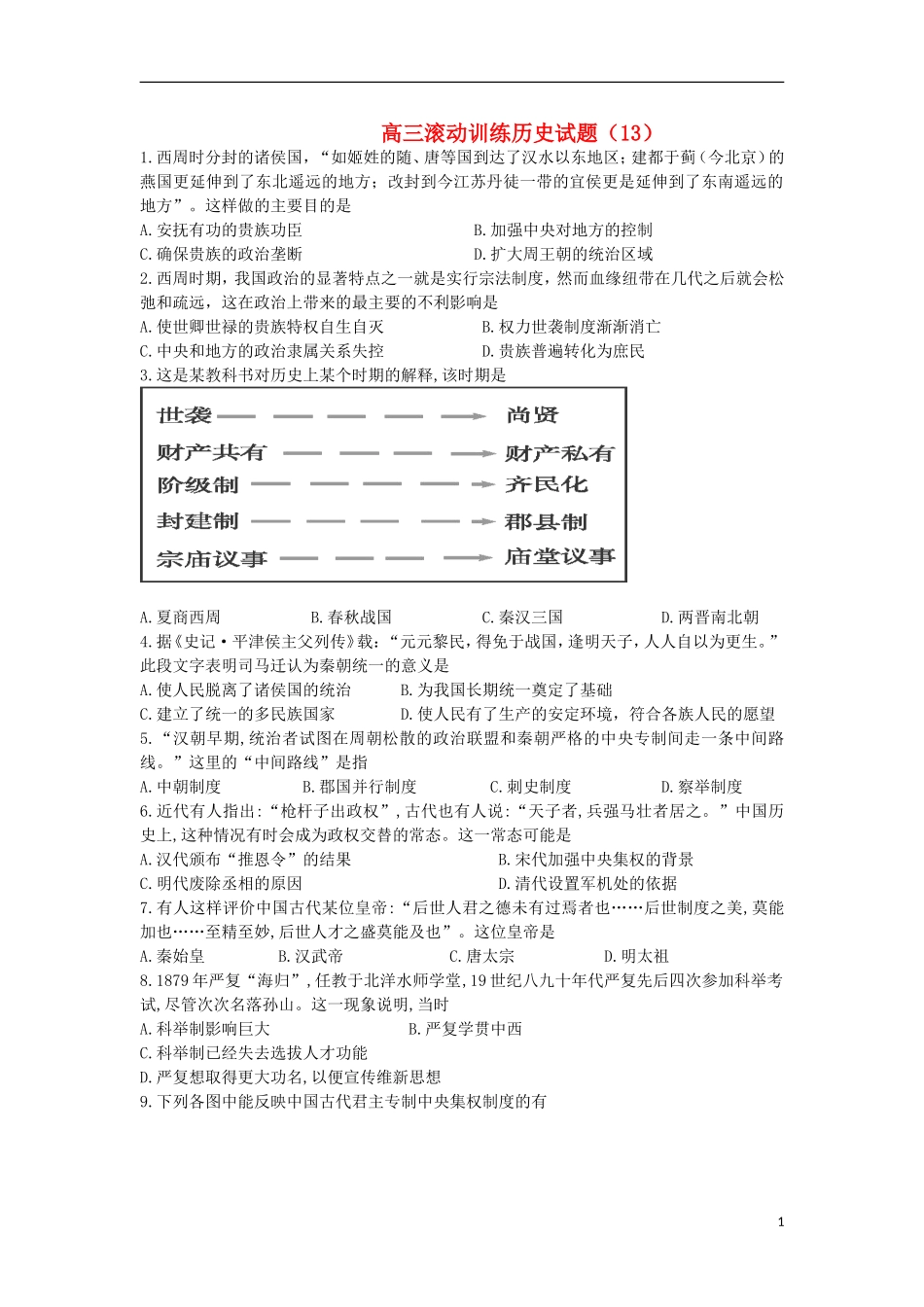

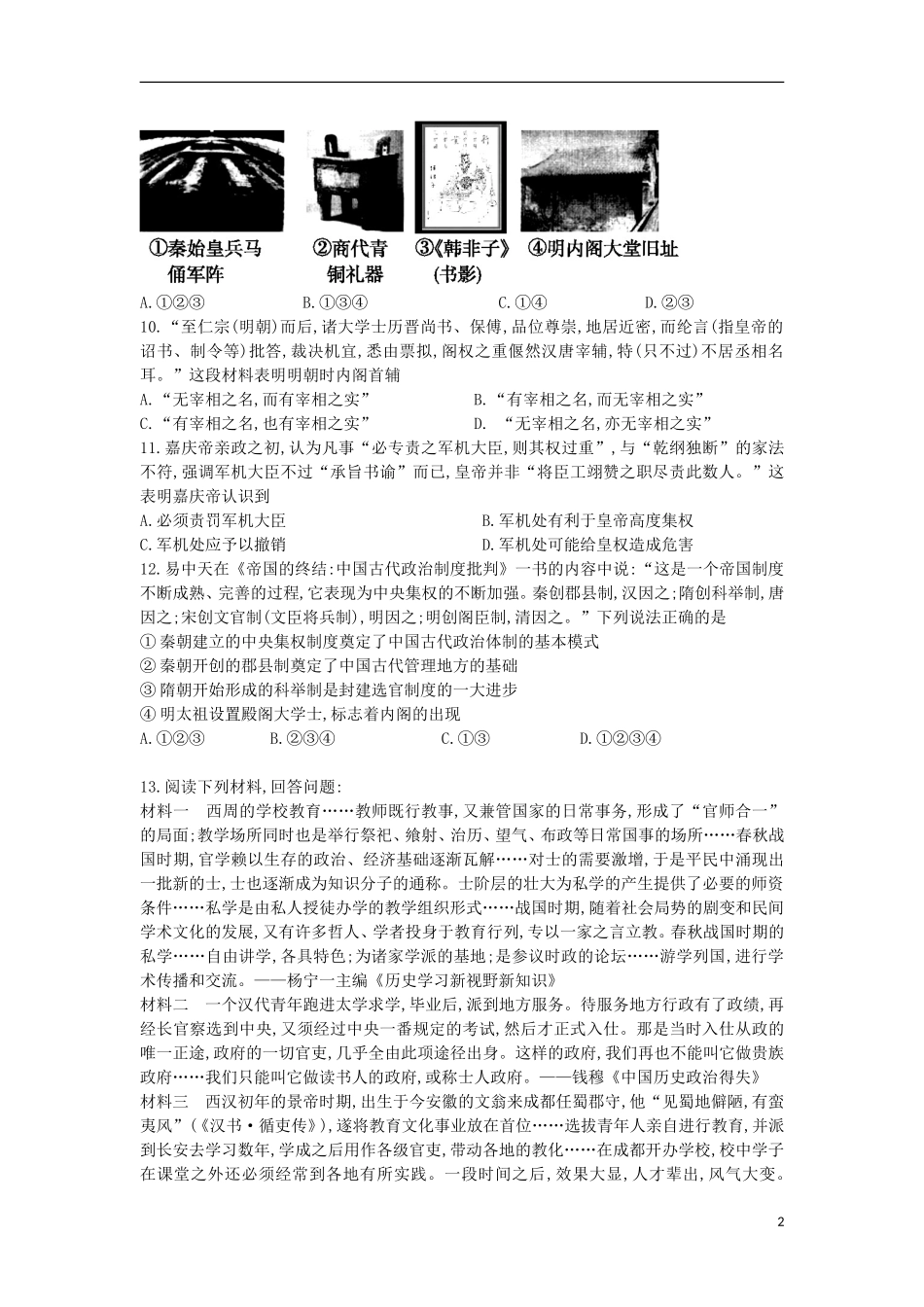

高三滚动训练历史试题(13)1.西周时分封的诸侯国,“如姬姓的随、唐等国到达了汉水以东地区;建都于蓟(今北京)的燕国更延伸到了东北遥远的地方;改封到今江苏丹徒一带的宜侯更是延伸到了东南遥远的地方”。这样做的主要目的是A.安抚有功的贵族功臣B.加强中央对地方的控制C.确保贵族的政治垄断D.扩大周王朝的统治区域2.西周时期,我国政治的显著特点之一就是实行宗法制度,然而血缘纽带在几代之后就会松弛和疏远,这在政治上带来的最主要的不利影响是A.使世卿世禄的贵族特权自生自灭B.权力世袭制度渐渐消亡C.中央和地方的政治隶属关系失控D.贵族普遍转化为庶民3.这是某教科书对历史上某个时期的解释,该时期是A.夏商西周B.春秋战国C.秦汉三国D.两晋南北朝4.据《史记·平津侯主父列传》载:“元元黎民,得免于战国,逢明天子,人人自以为更生。”此段文字表明司马迁认为秦朝统一的意义是A.使人民脱离了诸侯国的统治B.为我国长期统一奠定了基础C.建立了统一的多民族国家D.使人民有了生产的安定环境,符合各族人民的愿望5.“汉朝早期,统治者试图在周朝松散的政治联盟和秦朝严格的中央专制间走一条中间路线。”这里的“中间路线”是指A.中朝制度B.郡国并行制度C.刺史制度D.察举制度6.近代有人指出:“枪杆子出政权”,古代也有人说:“天子者,兵强马壮者居之。”中国历史上,这种情况有时会成为政权交替的常态。这一常态可能是A.汉代颁布“推恩令”的结果B.宋代加强中央集权的背景C.明代废除丞相的原因D.清代设置军机处的依据7.有人这样评价中国古代某位皇帝:“后世人君之德未有过焉者也……后世制度之美,莫能加也……至精至妙,后世人才之盛莫能及也”。这位皇帝是A.秦始皇B.汉武帝C.唐太宗D.明太祖8.1879年严复“海归”,任教于北洋水师学堂,19世纪八九十年代严复先后四次参加科举考试,尽管次次名落孙山。这一现象说明,当时A.科举制影响巨大B.严复学贯中西C.科举制已经失去选拔人才功能D.严复想取得更大功名,以便宣传维新思想9.下列各图中能反映中国古代君主专制中央集权制度的有1A.①②③B.①③④C.①④D.②③10.“至仁宗(明朝)而后,诸大学士历晋尚书、保傅,品位尊崇,地居近密,而纶言(指皇帝的诏书、制令等)批答,裁决机宜,悉由票拟,阁权之重偃然汉唐宰辅,特(只不过)不居丞相名耳。”这段材料表明明朝时内阁首辅A.“无宰相之名,而有宰相之实”B.“有宰相之名,而无宰相之实”C.“有宰相之名,也有宰相之实”D.“无宰相之名,亦无宰相之实”11.嘉庆帝亲政之初,认为凡事“必专责之军机大臣,则其权过重”,与“乾纲独断”的家法不符,强调军机大臣不过“承旨书谕”而已,皇帝并非“将臣工翊赞之职尽责此数人。”这表明嘉庆帝认识到A.必须责罚军机大臣B.军机处有利于皇帝高度集权C.军机处应予以撤销D.军机处可能给皇权造成危害12.易中天在《帝国的终结:中国古代政治制度批判》一书的内容中说:“这是一个帝国制度不断成熟、完善的过程,它表现为中央集权的不断加强。秦创郡县制,汉因之;隋创科举制,唐因之;宋创文官制(文臣将兵制),明因之;明创阁臣制,清因之。”下列说法正确的是①秦朝建立的中央集权制度奠定了中国古代政治体制的基本模式②秦朝开创的郡县制奠定了中国古代管理地方的基础③隋朝开始形成的科举制是封建选官制度的一大进步④明太祖设置殿阁大学士,标志着内阁的出现A.①②③B.②③④C.①③D.①②③④13.阅读下列材料,回答问题:材料一西周的学校教育……教师既行教事,又兼管国家的日常事务,形成了“官师合一”的局面;教学场所同时也是举行祭祀、飨射、治历、望气、布政等日常国事的场所……春秋战国时期,官学赖以生存的政治、经济基础逐渐瓦解……对士的需要激增,于是平民中涌现出一批新的士,士也逐渐成为知识分子的通称。士阶层的壮大为私学的产生提供了必要的师资条件……私学是由私人授徒办学的教学组织形式……战国时期,随着社会局势的剧变和民间学术文化的发展,又有许多哲人、学者投身于教育行列,专以一家之言立教。春秋战国时期的私学……自由讲学,各具特色;为诸家学派的基地;是参议时政的论坛……游学列国,进行学术传播和交流。——杨宁一主编《历史学习新视野新知识》材料二一个汉...