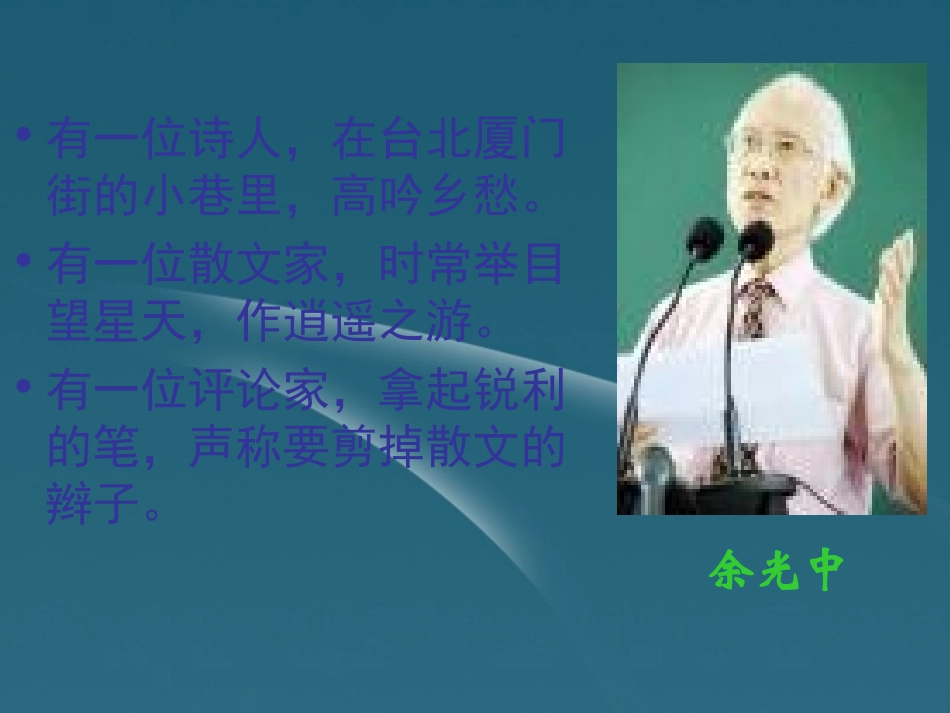

听听那冷雨余光中乡愁小时候,乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头。长大后,乡愁是一张窄窄的船票,我在这头,新娘在那头。后来呵,乡愁是一方矮矮的坟墓,我在外头,母亲在里头。而现在,乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。•有一位诗人,在台北厦门街的小巷里,高吟乡愁。•有一位散文家,时常举目望星天,作逍遥之游。•有一位评论家,拿起锐利的笔,声称要剪掉散文的辫子。余光中•余光中先生热爱中华传统文化,热爱中国。礼赞“中国,最美最母亲的国度”。他说:“蓝墨水的上游是汨罗江”,“要做屈原和李白的传人”,“我的血系中有一条黄河的支流”。•余光中一生从事诗歌、散文、评论和翻译,自称为自己写作的“四度空间”•其诗常常洋溢着对祖国的呼唤和对中国传统历史文化的追缅怀念之情,“乡愁”式的中国情结是余诗的一大主题。余光中,1928年生于南京,祖籍福建永春,1949年随父母去了香港,1950年迁居台湾,之后,就一直在台湾、香港和美国之间辗转漂泊,他是中国文坛杰出的诗人与散文家。1974年,他到香港中文大学任教,并于同年写下了《听听那冷雨》这篇散文,1992年终于得以回到思念已久的大陆。余光中热爱中国传统文化,他呼吸在当今,却已经进入了历史,它的名字已经显目地镂刻在中国新文学的史册上。预习设计•惊蛰•裾边•滂沱•薄荷•万籁•窥见•氤氲•舔舐•晌午•潺潺•纤手•椽子•擎天•啾啾•苔藓•湿黏黏•铿锵•忐忑预习设计•惊蛰(zhé)•裾边(jū)•滂沱(pāngtuó)•薄荷(bòhe)•万籁(lài)•窥见(kuī)•氤氲(yīnyūn)•舔舐(shì)•晌午(shǎng)•潺潺(chánchán)•纤手(xiān)•椽子(chuán)•擎天(qíng)•啾啾(jiū)•苔藓(táixiǎn)•湿黏黏(nián)•铿锵(kēngqiāng)•忐忑(tǎntè)料料峭峭:形容微寒孺慕之情:指小孩子对母亲的依赖之情蠢蠢而蠕:形容像虫子般蠕动氤氲:形容烟或云气浓郁忐忐忑忑:心神不定若即若离:好像接近又好像不接近预习设计作者在文中描写了哪些地方哪些时代的雨?有什么不同?为什么?美国台湾大陆太初有字亡宋之痛公寓时代横的地域感纵的历史感作者喜爱的是:大陆瓦上的雨。交错原因:作者总是流淌着古中国的记忆和情调,并以这种记忆和情韵去观察。看(1):霏霏冷雨淋淋漓漓淅淅沥沥嗅(3):清清爽爽新新薄荷的香味淡淡的土腥气听(5-11):各种声音调动各种感观写雨听(5-11):各种声音大陆:凄凉、凄清、凄楚瓦屋:清脆可听、轻轻重重古屋:黄梅雨—霏霏不绝单调、耐听、回忆台风雨—铺天盖地雷雨—滂滂沛沛西北雨—秋意弥漫•观雨•嗅雨•听雨雨意盎然淋淋漓漓结合具体语句分析这些雨表达了作者怎样的感情?•第2节““杏花。春雨。江南。杏花。春雨。江南。…………那磁石一般的向心力当必然长那磁石一般的向心力当必然长在。”在。”``•第9节“雨是一种回忆的音乐雨是一种回忆的音乐…………下肥了嘉陵江下湿布谷咕咕的啼下肥了嘉陵江下湿布谷咕咕的啼声。”声。”•第6节“尤其是铿铿敲在屋瓦上,尤其是铿铿敲在屋瓦上,那古老的音乐,属于中国。”那古老的音乐,属于中国。”•第4节“不过要领略‘白云回望合,“不过要领略‘白云回望合,青霭入看无’的境界,仍须回中青霭入看无’的境界,仍须回中国。”国。”乡思、乡愁、故国之恋•第5节“一打少年听雨,红烛昏沉。打少年听雨,红烛昏沉。二打中年听雨二打中年听雨…………三打白头听雨在三打白头听雨在僧庐下。”僧庐下。”《听听那冷雨》的主题意蕴:•通过对台湾春寒料峭中漫长雨季的细腻描写,•真切地勾画出一个在冷雨中孑然独行的白发游子的形象,•委婉地传达出一个漂泊他乡者浓重的孤独和思乡之情,•一个远离故土的知识分子对传统文化的深情依恋和赞美。化用:少年听雨虞美人·听雨(宋)蒋捷少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐。壮年听雨客舟中,江阔云低断雁叫西风。而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前点滴到天明。【【思考、探究思考、探究】】(1)“少年听雨”:“少年听雨”的画面,传达出春风骀荡的欢乐情怀,着力渲染的正是“不识愁滋味”的青春风华...