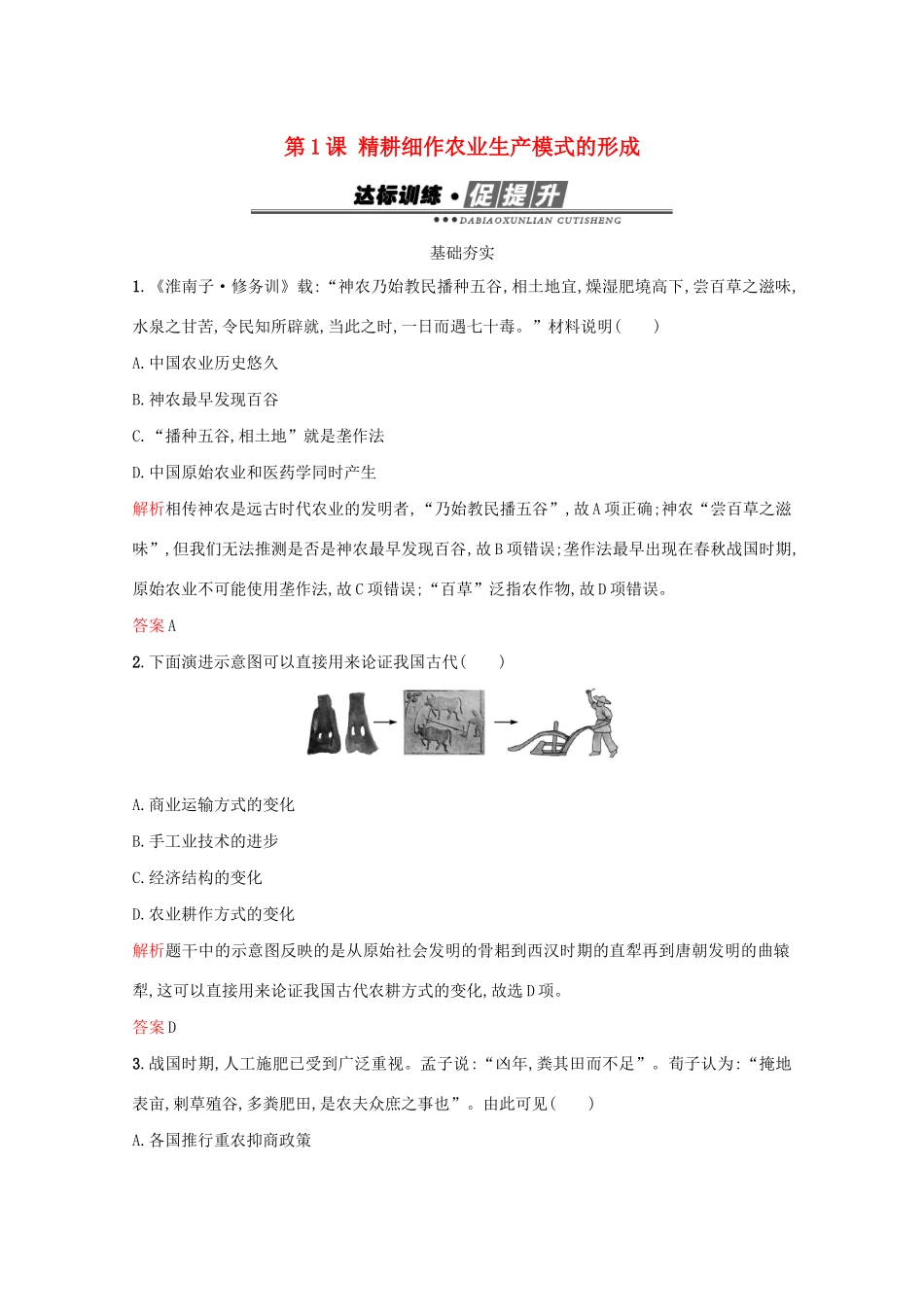

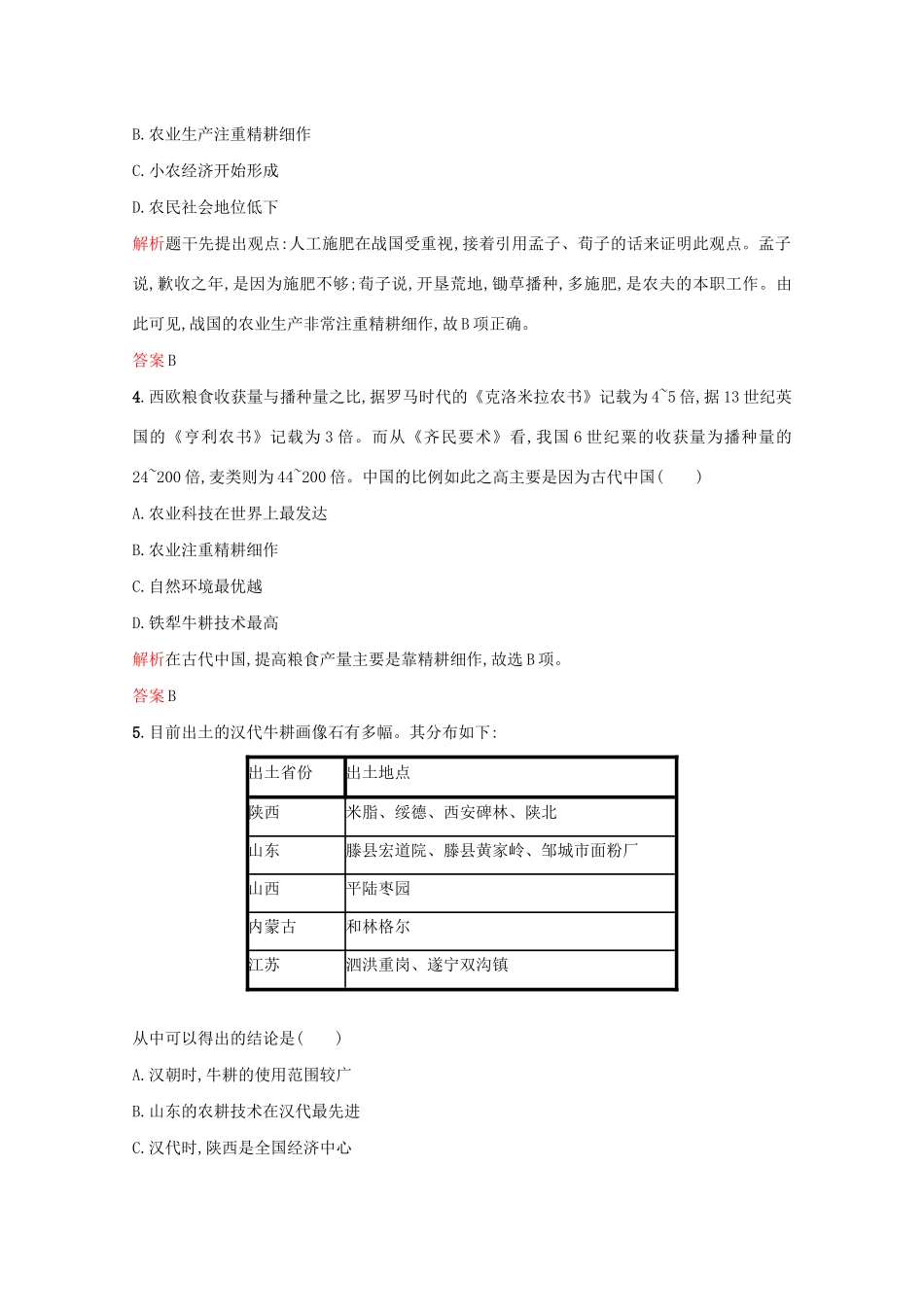

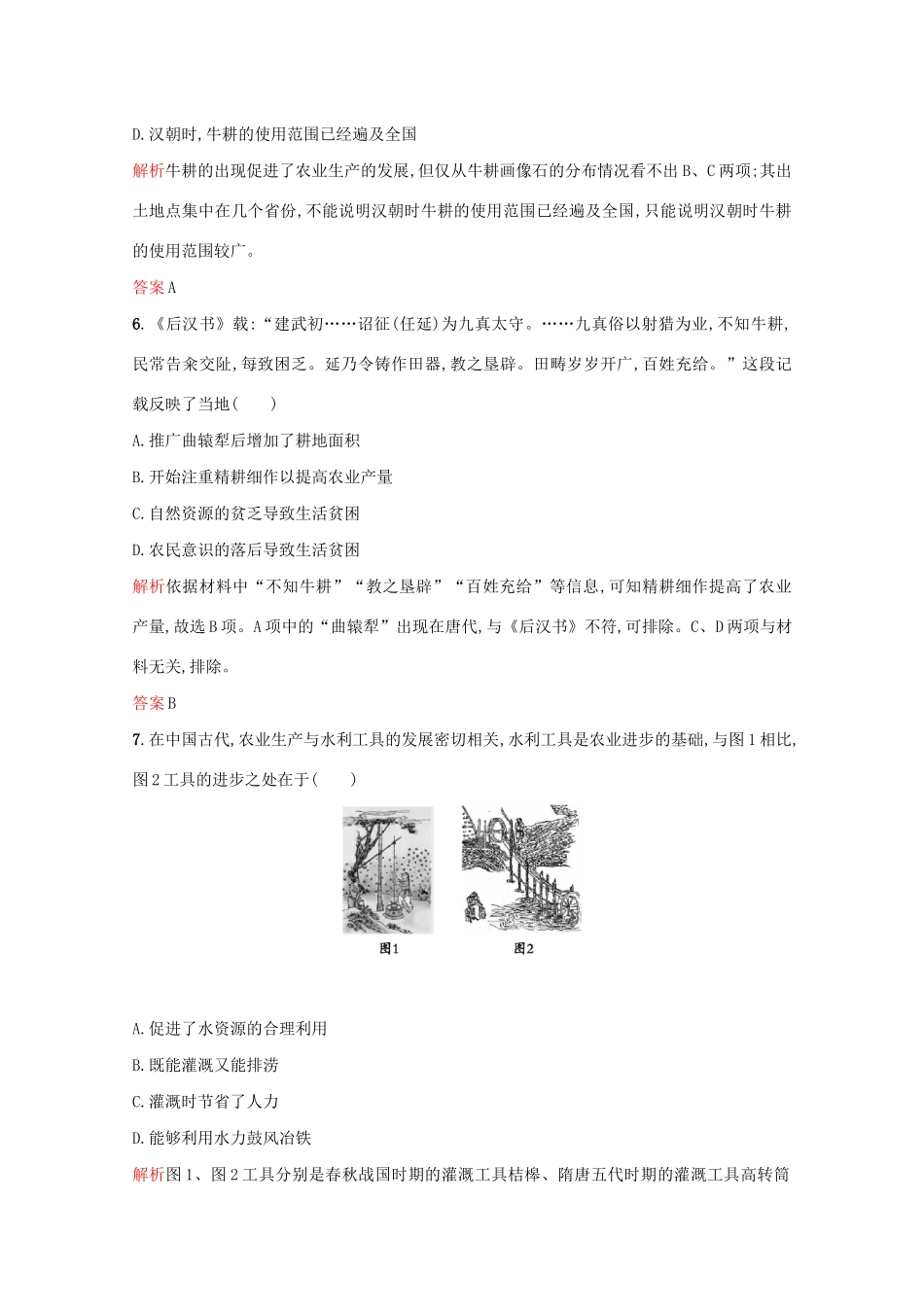

第1课精耕细作农业生产模式的形成基础夯实1.《淮南子·修务训》载:“神农乃始教民播种五谷,相土地宜,燥湿肥墝高下,尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所辟就,当此之时,一日而遇七十毒。”材料说明()A.中国农业历史悠久B.神农最早发现百谷C.“播种五谷,相土地”就是垄作法D.中国原始农业和医药学同时产生解析相传神农是远古时代农业的发明者,“乃始教民播五谷”,故A项正确;神农“尝百草之滋味”,但我们无法推测是否是神农最早发现百谷,故B项错误;垄作法最早出现在春秋战国时期,原始农业不可能使用垄作法,故C项错误;“百草”泛指农作物,故D项错误。答案A2.下面演进示意图可以直接用来论证我国古代()A.商业运输方式的变化B.手工业技术的进步C.经济结构的变化D.农业耕作方式的变化解析题干中的示意图反映的是从原始社会发明的骨耜到西汉时期的直犁再到唐朝发明的曲辕犁,这可以直接用来论证我国古代农耕方式的变化,故选D项。答案D3.战国时期,人工施肥已受到广泛重视。孟子说:“凶年,粪其田而不足”。荀子认为:“掩地表亩,剌草殖谷,多粪肥田,是农夫众庶之事也”。由此可见()A.各国推行重农抑商政策B.农业生产注重精耕细作C.小农经济开始形成D.农民社会地位低下解析题干先提出观点:人工施肥在战国受重视,接着引用孟子、荀子的话来证明此观点。孟子说,歉收之年,是因为施肥不够;荀子说,开垦荒地,锄草播种,多施肥,是农夫的本职工作。由此可见,战国的农业生产非常注重精耕细作,故B项正确。答案B4.西欧粮食收获量与播种量之比,据罗马时代的《克洛米拉农书》记载为4~5倍,据13世纪英国的《亨利农书》记载为3倍。而从《齐民要术》看,我国6世纪粟的收获量为播种量的24~200倍,麦类则为44~200倍。中国的比例如此之高主要是因为古代中国()A.农业科技在世界上最发达B.农业注重精耕细作C.自然环境最优越D.铁犁牛耕技术最高解析在古代中国,提高粮食产量主要是靠精耕细作,故选B项。答案B5.目前出土的汉代牛耕画像石有多幅。其分布如下:出土省份出土地点陕西米脂、绥德、西安碑林、陕北山东滕县宏道院、滕县黄家岭、邹城市面粉厂山西平陆枣园内蒙古和林格尔江苏泗洪重岗、遂宁双沟镇从中可以得出的结论是()A.汉朝时,牛耕的使用范围较广B.山东的农耕技术在汉代最先进C.汉代时,陕西是全国经济中心D.汉朝时,牛耕的使用范围已经遍及全国解析牛耕的出现促进了农业生产的发展,但仅从牛耕画像石的分布情况看不出B、C两项;其出土地点集中在几个省份,不能说明汉朝时牛耕的使用范围已经遍及全国,只能说明汉朝时牛耕的使用范围较广。答案A6.《后汉书》载:“建武初……诏征(任延)为九真太守。……九真俗以射猎为业,不知牛耕,民常告籴交阯,每致困乏。延乃令铸作田器,教之垦辟。田畴岁岁开广,百姓充给。”这段记载反映了当地()A.推广曲辕犁后增加了耕地面积B.开始注重精耕细作以提高农业产量C.自然资源的贫乏导致生活贫困D.农民意识的落后导致生活贫困解析依据材料中“不知牛耕”“教之垦辟”“百姓充给”等信息,可知精耕细作提高了农业产量,故选B项。A项中的“曲辕犁”出现在唐代,与《后汉书》不符,可排除。C、D两项与材料无关,排除。答案B7.在中国古代,农业生产与水利工具的发展密切相关,水利工具是农业进步的基础,与图1相比,图2工具的进步之处在于()A.促进了水资源的合理利用B.既能灌溉又能排涝C.灌溉时节省了人力D.能够利用水力鼓风冶铁解析图1、图2工具分别是春秋战国时期的灌溉工具桔槔、隋唐五代时期的灌溉工具高转筒车。其最大区别在于前者利用人力,后者利用水力。正确答案为C项。答案C8.《史记·河渠书》记载:“蜀守冰凿离碓,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。”上文所述的中国古代水利工程是()A.都江堰B.郑国渠C.井渠D.灵渠解析提炼材料关键信息“蜀守”“冰”“百姓飨其利”,结合所学知识可以判断,材料描述的是战国时期李冰父子修建的都江堰,故选A项。答案A9.化繁为简是图示法教学的一大特点。下列是有关中国古代农业生产方式的示意图,空缺方框中最可能是()A.精耕细作B.个体农耕C.集体劳作D.自耕农经济解析原始社会和奴隶社会处于早期农业阶段,这一阶段生产力水平低下,主要靠人...