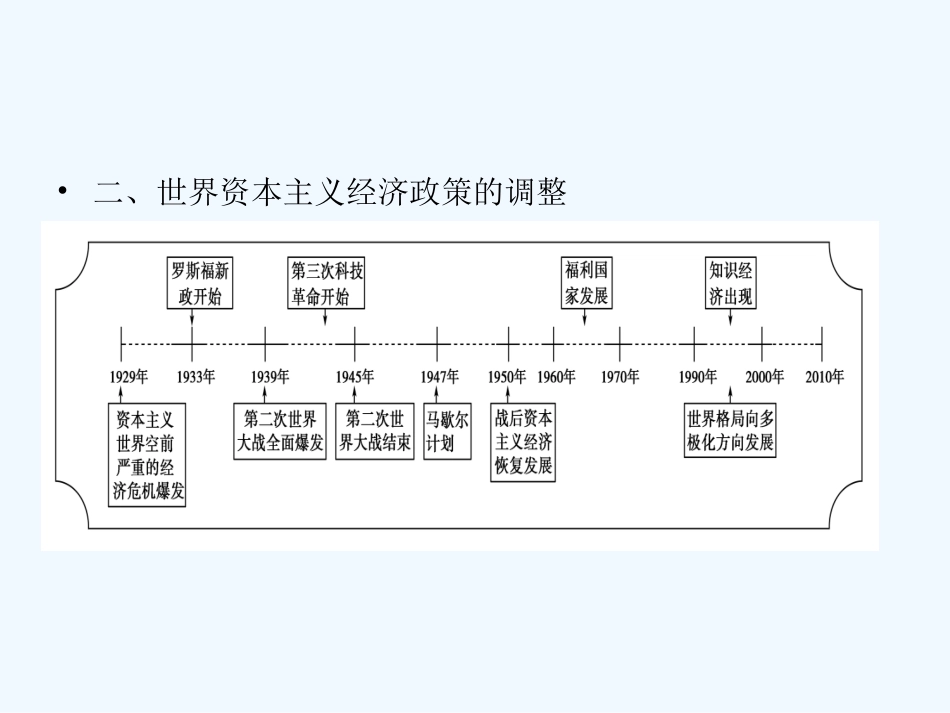

•一、苏联的社会主义建设•二、世界资本主义经济政策的调整•一、对社会主义建设道路的探索•1.马克思设想。在生产力高度发达的资本主义基础上建立。其主要特征是实行公有制,计划经济和按劳分配,取消商品生产和货币。•2.列宁认为在生产力相对落后的俄国,也能建成社会主义,建设社会主义没有成功的经验可以借鉴,应当根据实际情况逐步探索。列宁根据不同情况,先后推行了战时共产主义政策和新经济政策。新经济政策使苏联恢复了经济,巩固了工农联盟。•3.斯大林认为社会主义只能实行单一的公有制和计划经济,尤其是发展重工业;政治上建立社会主义高度集中的政治体制。斯大林时期推行工业化和农业集体化方针,并形成了高度集中的政治经济体制,这种体制带有严重的缺点和弊端,严重阻碍了苏联国民经济的发展。•4.赫鲁晓夫和勃列日涅夫对高度集中的政治经济体制“”进行了改革,但都没有突破斯大林模式,改革都没有取得成功,同时也付出了巨大的代价。•5“.戈尔巴乔夫对社会主义提出了新的看法。以民主社”“”“”会主义取代科学社会主义,提倡民主化和公开性,对苏联的历史全盘否定。他所进行的改革不但没有解决苏联长期存在的问题,反而激化了矛盾,最终导致了苏联的解体。•6.邓小平认为社会主义就是解放和发展生产力,计划和市场不是社会主义和资本主义的本质区别,二者都是发展生产力的手段。十一届三中全会后,中国进行改革开放,建立社会主义市场经济体制,改革取得了举世瞩目的成就。•二、苏俄(联)经济体制的探索与调整政策主要内容认识战时共产主义农业:余粮征集制;工业:国有化;商贸:取消自由贸易;分配:义务劳动制(1)社会主义模式不可能固定不变,社会主义经济政策应与时俱进,从国情出发(2)改革要从实际出发,要有明确的指导思想和科学合理的改革措施,并对原有的体制作深入剖析(3)苏联的解体只能说明斯大林模式的失败,而不能说明社会主义运动的失败(4)社会主义改革不可能一帆风顺,社会主义制度在改革中逐步完善新经济政策农业:固定粮食税;工业:部分恢复私营经济;商贸:允许自由贸易;分配:按劳分配工业化优先发展重工业农业集体化建立集体农庄,建立集体所有制赫鲁晓夫改革侧重农业,削减农业税,提高农产品收购价格;扩大农庄和农场自主权;提倡种玉米等勃列日涅夫改革重点在工业上,对经济管理体制进行了一些调整戈尔巴乔夫改革初期进行经济改革,后又转向政治改革•三、世界资本主义经济政策的调整政策内容认识胡佛反危机失败自由放任(1)国家对经济的干预增强了计划调节的能力,但不能从根本上克服危机(2)新政实质上是对生产关系的调整,并没有改变资本主义制度(3)战后资本主义国家对经济的调整,促进了经济的恢复和发展,但无法解决资本主义固有的矛盾罗斯福新政国家干预战后资本主义新变化国家垄断资本主义建立“福利国家”第三产业发展“新经济”出现•四、二战后世界资本主义的经济特征•1.经济状况•(1)战后初期西欧各国依靠原有的经济技术基础及马歇尔计划的援助,实现了经济的恢复。•(2)20世纪50~70年代,欧美各国通过加强政府对经济的宏观指导,发展高科技,提高劳动生产率,发展新兴产业,推行政治改革等措施,实现了经济的高速发展,国力上升,人民生活水平提高,呈现繁荣景象。70“”年代以后,各国经济进入阶段滞胀,经济发展缓慢,甚至出现停滞现象,通货膨胀严重。80~90年代,欧“”美资本主义经济由滞胀转入调整复苏的时期,各国经济稳步增长。•2.经济模式:战后各国积极发展国家垄断资本主义,利用国家的力量推动资本主义经济的发展;主要通过加强国家向投资大、风险大的重要工业部门的投资,不同程度地推行国有化政策,注意国民经济的计划性,推行比较广泛的社会福利制度等措施加强政府对经济的宏观管理。•3.经济结构:第三次科技革命推动一系列新兴产业的产生;资本主义各国第一、二产业比重下降,第三产业比重上升。•文字材料型试题是高考历史试题中主要的题型之一,“”这类题目非常符合高考中新材料、新情景、新问题的考查理念。文字材料型试题•它主要是从历史典籍碑刻类(如经典著作、历史文献、地方史志...