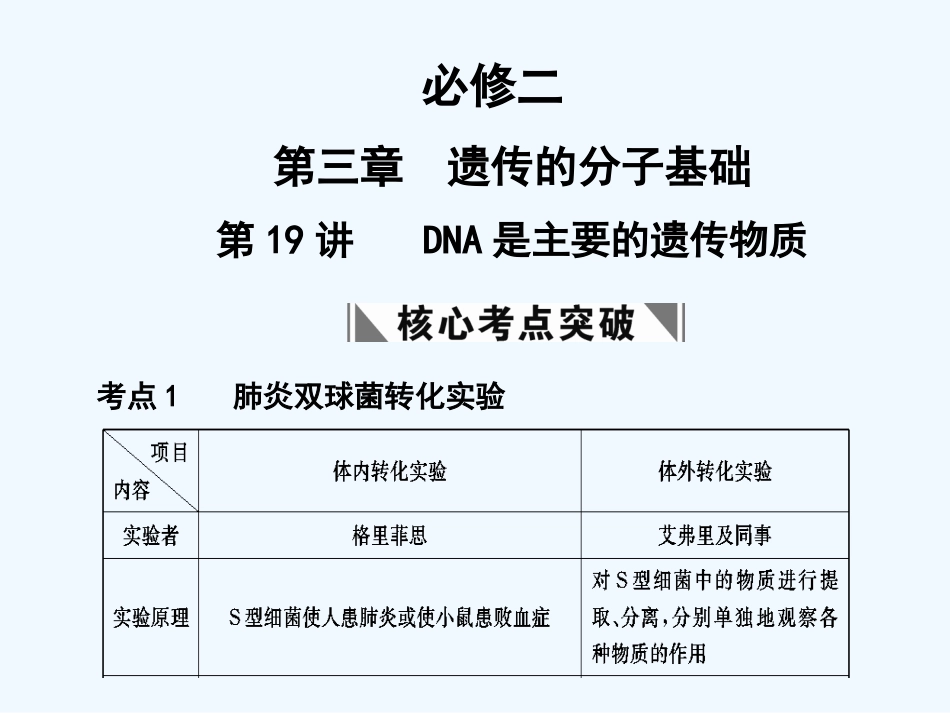

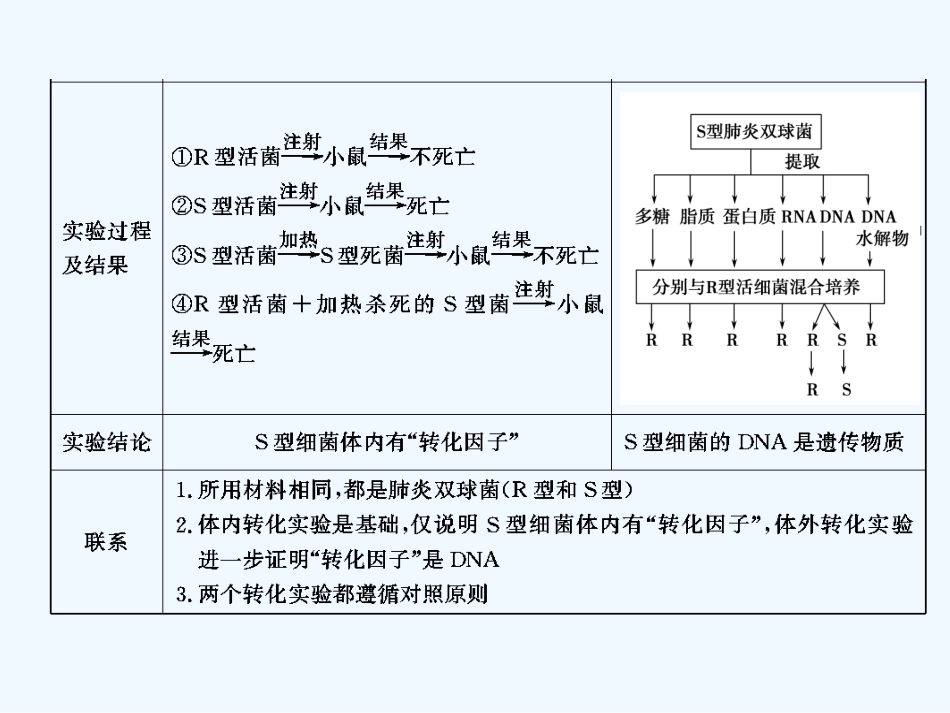

必修二第三章遗传的分子基础第19讲DNA是主要的遗传物质考点1肺炎双球菌转化实验特别提醒①实验设计的基本思路是设法把DNA和蛋白质分开,单独观察它们的作用。②加热杀死的S型细菌,其蛋白质变性失活,但DNA在加热过程中,双螺旋解开,氢键被打断,但缓慢冷却时,其结构可恢复。③转化的实质是S型细菌的DNA片段整合到了R型细菌的DNA中,即实现了基因重组。即时突破1.在肺炎双球菌的转化实验中,能够证明DNA是遗传物质的最关键的实验设计是()A.将无毒R型活细菌与有毒S型活细菌混合后培养发现R型细菌转化为S型细菌B.将无毒R型细菌与加热杀死后的S型细菌混合后培养,发现R型细菌转化为S型细菌C.从加热杀死的S型细菌中提取DNA、蛋白质和多糖,混合加入培养R型细菌的培养基中,发现R型细菌转化为S型细菌D.从S型活细菌中提取DNA、蛋白质和多糖,分别加入培养R型细菌的培养基中,发现只有加入DNA的培养基中,R型细菌才转化为S型细菌解析:选项内容指向·联系分析AS型活细菌中的各成分没有分开,不能证明是DNA使R型细菌转化为S型细菌B该结论仅能证明加热杀死的S型细菌中含有转化因子,但不能证明转化因子是DNAC将DNA、蛋白质和多糖混合加入培养基中,不能分清它们谁是转化因子DS型活细菌的组成物质分开后,只有DNA使R型细菌转化成S型细菌,从而证明DNA是遗传物质答案:D考点2噬菌体侵染细菌的实验分析1.实验分析拓展提升(1)培养含放射性标记的噬菌体不能用培养基直接培养,因为病毒专营寄生生活,故应先培养细菌,再用细菌培养噬菌体。(2)噬菌体侵染细菌的实验证明了DNA是遗传物质,但是没有证明蛋白质不是遗传物质。(3)因放射性检测时只能检测到部位,不能确定是何种元素的放射性,故35S(标记蛋白质)和32P(标记DNA)不能同时标记在同一噬菌体上,应将二者分别标记,即把实验分成两组。(4)因为P几乎都存在于DNA中,而S绝大多数存在于蛋白质中,所以用32P标记DNA,用35S标记蛋白质;因为DNA和蛋白质中都含有C、H、O、N元素,所以此实验不能标记C、H、O、N元素。2.与肺炎双球菌转化实验的比较:相同点①均使DNA和蛋白质分开,单独处理,观察它们各自的作用,但两类实验中DNA与蛋白质分开的方式不同②都遵循了对照原则③都能证明DNA是遗传物质,但不能证明DNA是主要的遗传物质不同点方法不同艾弗里实验直接分离:分离S型细菌的DNA、多糖、蛋白质等,分别与R型菌混合培养噬菌体侵染细菌实验同位素标记法:分别标记DNA和蛋白质的特征元素(32P和35S)即时突破2.赫尔希通过T2噬菌体侵染细菌的实验证明DNA是遗传物质,实验包括4个步骤:①培养噬菌体(侵染细菌),②35S和32P标记噬菌体,③放射性检测,④离心分离。实验步骤的先后顺序为()A.①②④③B.④②①③C.②①④③D.②①③④解析:T2噬菌体由蛋白质外壳和DNA组成,用放射性同位素35S和32P分别对其进行标记,然后让其感染细菌(培养噬菌体),再进行离心分离,最后进行放射性检测,发现进入细菌体内的只有DNA,从而得出DNA是遗传物质的结论。答案:C3.在“噬菌体侵染细菌”的实验中,如果放射性同位素主要分布在离心管的沉淀物中,则获得侵染噬菌体的方法是()A.用含35S的培养基直接培养噬菌体B.用含32P的培养基直接培养噬菌体C.用含35S的培养基培养细菌,再用此细菌培养噬菌体D.用含32P的培养基培养细菌,再用此细菌培养噬菌体解析:在“噬菌体侵染细菌”的实验中,经离心处理后,离心管的上清液中析出重量较轻的噬菌体颗粒,离心管的沉淀物中含有被感染的细菌。如果放射性同位素主要分布在离心管的沉淀物中,则说明噬菌体被标记的物质应为DNA,则获得侵染噬菌体的方法是:先用含32P的培养基培养细菌,使细菌体内核苷酸中含有32P,再用此细菌培养噬菌体,子代噬菌体中的DNA中就会含有32P。答案:D考点3生物的遗传物质1.作为遗传物质必须具备的4个条件(1)在生长和繁殖的过程中,能够精确地复制自己,使前后代具有一定的连续性。(2)能够指导蛋白质的合成,从而控制生物的性状和新陈代谢的过程。(3)具有贮存大量遗传信息的潜在能力。(4)结构比较稳定,但在特殊情况下又能发生突变,而且突变以后还能继续复制,并能遗传给后代。2.生...