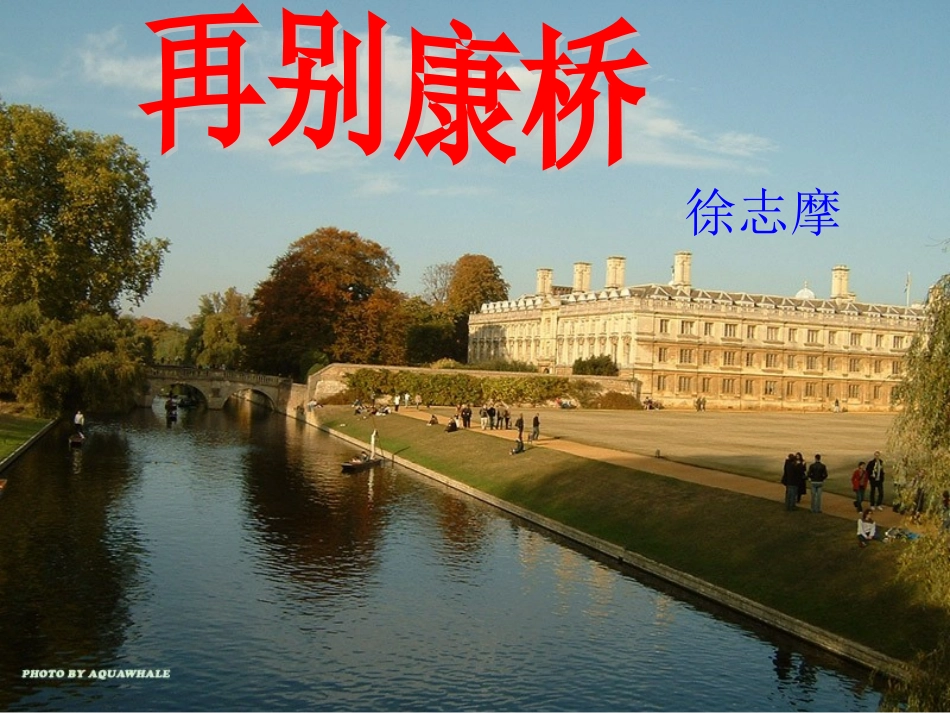

徐志摩初读文本:读准字音河畔()荡漾()青荇()揉碎()浮藻()长篙()漫溯()满载()斑斓()笙箫()基础积累河畔()荡漾()青荇()揉碎()浮藻()长篙()漫溯()满载(zài)斑斓()笙箫()pànyàngxìngróuzǎogāosùlánshēngxiāo基础积累学习目标1.诵读、背诵诗歌。2.鉴赏诗歌中蕴含的美。再读文本:找出韵脚读出节奏合作探究细读品味:请选择自己喜欢的一节或几节和大家分享。写了什么景(物)?有什么特点?用了什么手法?抒发什么情?能给这幅画面取个名字吗?我的眼是康桥教我睁开的,我的求知欲是康桥给我拨动的,我的自由意识是康桥给我胚胎的。-----徐志摩《吸烟与文化》他的人生观真是一种“单纯信仰”,这里面只有三个大字:一个是爱,一个是自由,一个是美。-----胡适《追悼徐志摩》写作背景康桥,即英国剑桥大学所在地,1920-1922年,诗人曾游学于此,在康桥度过了他人生中最幸福的一段时光。康桥多姿多彩的自然风光开启了他诗人的性灵;康桥浓郁的文化熏陶,使他走上了浪漫主义诗人的写作道路.可以说,“康桥情结”贯穿在徐志摩一生地诗文中。为此,1922年回国前他作了长诗《康桥再会吧》,1926年写了散文《我所知道的康桥》。1928年,故地重游,思绪万千,在归国的海轮上,创作了《再别康桥》这首传世之作。作者简介徐志摩(1897—1931),原名徐章,浙江海宁人。笔名云中鹤、南湖、垿诗哲等。1916年秋赴京读大学,曾拜梁启超为师。1918年8月赴美国留学,获文学硕士学位。1920年追随罗素而赴英国,后进康桥大学(剑桥大学)皇家学院以特别生资格随意选课听讲。1922年回国,先后在北京、上海等大学任教。1928年《新月》月刊在上海创刊,与闻一多负责编辑。是“新月”诗派最有代表性的诗人。1931年11月19日,从南京乘飞机去北平,途中飞机失事,不幸遇难,死于泰山脚下,时年35岁。代表诗集《志摩的诗》《翡冷翠的一夜》《猛虎集》《云游集》。徐志摩的“康桥情结”在那里,他接受了资产阶级教育,形成以“爱、自由、美”为核心的人生观和“康桥理想”;在那里,他结识了影响他生命、终生为之倾慕的一个重要女性——林徽音。在那里,他遇到了当时伟大的诗人泰戈尔,他的诗作很大程度上都受到了这位大师的影响。林徽音、泰戈尔与徐志摩自由朗诵,体悟情感。那河畔的金柳,是夕阳中的新娘;波光里的艳影,在我的心头荡漾。•意象------寓“意”之“象”,是用来寄托主观情思的客观物象。简单地说就是借物抒情。•“金柳”改成“柳树”或者是“杨树”,如何?•1.与“夕阳”相映,给柳树披上金似的。•2.金色是最富贵的颜色。•3.代表着整个康桥,作者对康桥的感情至美如金。•4.柳的意象:离别。•(1)折柳送别。•(2)“柳”的谐音“留”。•(3)西安灞桥,是古代的送别之地。伤心不过灞桥柳。•思考:为什么徐志摩甘愿做一条水草?1.“软泥”写出了泥的细腻与光滑。2.“油油的”凸显水草的可爱与亲切。3.“招摇”拟人的手法,绿油油的水草在柔波里招摇,是虚张声势、引人注意,招惹得作者心甘情愿地做一条康河的“水草”。小结:这是诗人对自己在康桥幸福生活的隐喻——明净、自由自在。软泥上的青荇,油油的在水底招摇;在康河的柔波里,我甘心做一条水草!那榆荫下的一潭,不是清泉,是天上虹;揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。寻梦?撑一支长篙,向青草更青处漫溯;满载一船星辉,在星辉斑斓里放歌。但我不能放歌,悄悄是别离的笙箫;夏虫也为我沉默,沉默是今晚的康桥!•“悄悄是别离的笙箫”这一句运用了什么表现手法?•暗喻。•用笙箫来比喻悄悄。写出诗人的心境。•“笙箫”是中国传统的用以抒发感情的乐器之一,箫声是低沉哀怨的。而此时,他生怕打扰惊醒了他心爱的康桥,只能悄悄欣赏,默默作别。•暗喻。•1.概念:本体、喻体都出现,中间用比喻词“是”、“成了”、“变成”等连接。有时不用比喻词。•2.典型形式:甲是乙。•文中运用了暗喻手法的还有哪几句?•“那河畔的金柳,是夕阳中的新娘”。•把河畔的金柳喻成夕阳中的新娘,这样就把无生命的景物化作有生命的活物,温润可人。•那柳荫下的一潭,不是清泉,是天上虹;揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。...