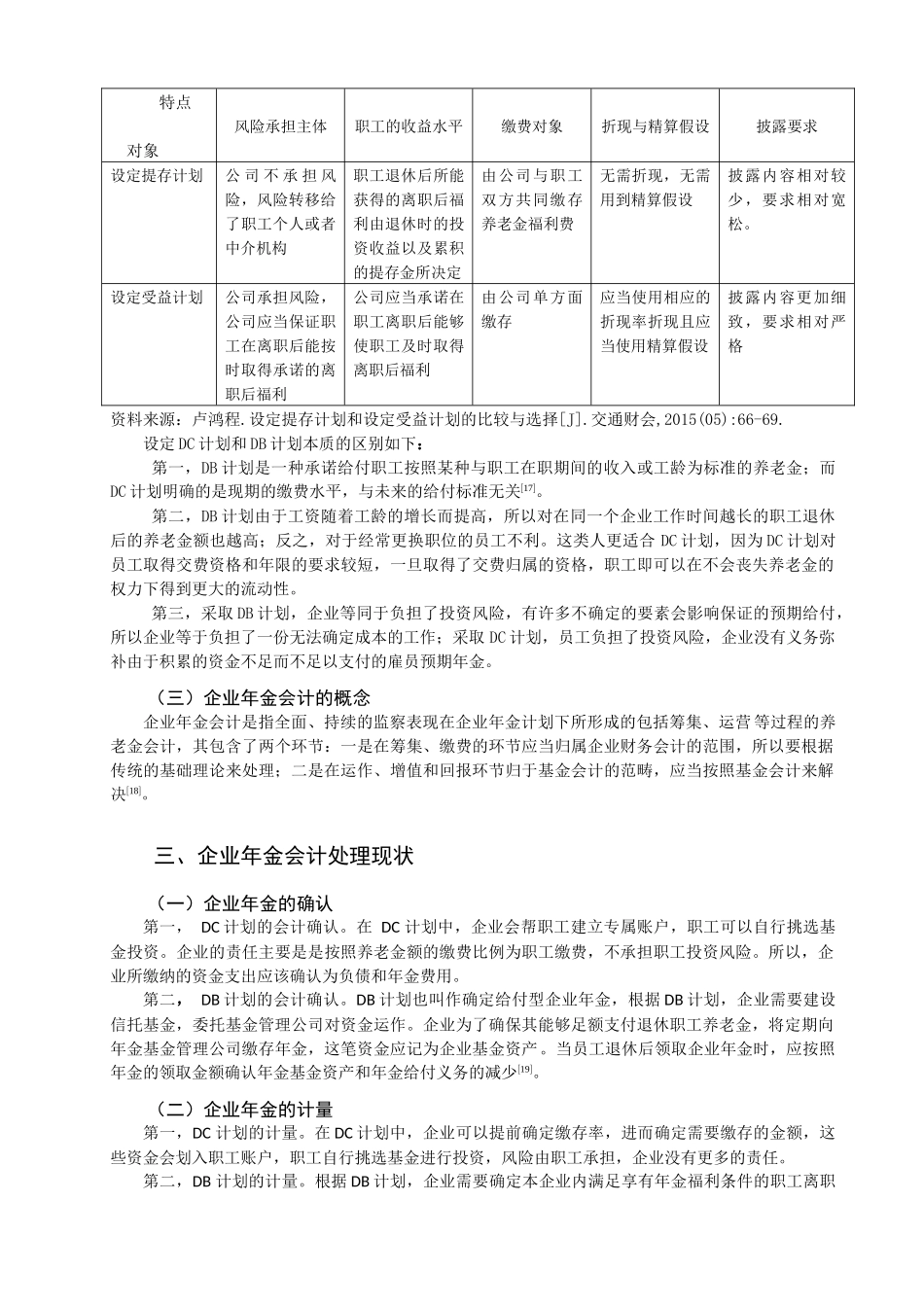

浅析企业年金的会计处理【摘要】目前,我国的老年人口基数越来越大,我国的基本养老保险制度承受着巨大的压力,这使得企业年金的地位也变得越来越重要。2016年国务院通过了《企业年金规定》,这一规定不仅加快了我国企业年金的普及率而且响应了政府为构建多层次,全方面的养老保险体系的号召。本文简要介绍了我国企业年金的概念以及企业年金会计的现状,并对相关会计处理可能涉及到的概念以及我国企业年金的实施现状以及会计核算过程中出现的问题作了简要的说明,并根据问题提出了相应的对策。【关键词】企业年金;设定受益计划;设定提存计划;会计披露一、文献综述(一)国内背景根据社科院相关数据显示,我国在未来的15年内65岁以上的老年人口的増长速度将会超过世界老年人口的增长速度,尽管我国目前的养老保险体系呈现出多层次的特点,但是我国十三亿的人口基数较大并且政府的财政投入有限,所以其远远满足不了正常老年生活的需求,因此发展补充养老保险计划显得及其重要。因此我国于2006年颁布了《企业会计准则第10号—企业年金基金》(IAS10),并2014年修订完善了《企业会计准则第9号—职工薪酬》(IAS9),重新界定设定受益计划的范围,这一举措充分说明了我国大力发展补充养老保险的决心。20世纪80年代,迎着改革开放的春风,国内企业迅速发展,企业为引进、留住优秀人才,增强自身的核心竞争力更需要完善、落实好补充养老保险。因此,国家越来越重视企业年金的制度规范。2017年,人社部、财政部联合印发《企业年金办法》,并于2018年正式实行。该《办法》贯彻落实了政府对于建立多层次社会保障体系、重视发展企业年金的具体措施。(二)企业年金会计研究现状随着人口老龄化越来越严重,养老金制度的实施变得与每个人都息息相关,养老金会计也引起了企业时时刻刻的重点关注,而企业年金作为重要的补充养老保险在国际上的地位也变得越来越重要。西方发达国家在过去的发展中已经形成了一套系统全面的的企业年金会计核算体系。例如:1948年,美国制定的养老金会计准则《养老金计划:基于过去服务的年金成本会计处理》为许多国家的养老金制度的发展奠定了基础;1983年,国际会计准则理事会(IASB)也发布了《国际会计准则第19号—雇员福利》(IAS19),此准则是在充分吸收了各国的研究精髓而制订成,并且于2011年重新修订,2013年1月1日开始施行,该准则不仅进一步完善了企业年金下与设定受益计划相关的会计核算,而且更加适应了经济的发展。我国的养老金制度起步较晚,发展较慢,因此不足之处较多,仍有待完善。基于财务绩效视角下,周艳(2012)重新设计了企业年金的缴费—投资、营运—发放三个环节的财务运行框架,并比较分析了DB模式和DC模式,为我国养老保险制度的完善提供了新思路。在对比分析了美国的养老金会计准则的理论研究与实务操作后,林丽(2013)提出了要分清企业年金会计的主体、完善对于DC模式和DB模式下的会计核算规范以及会计信息披露制度的建议。李露(2014)认为现有的会计准则在对于养老金会计处理的部分所设定的相关科目仍不够完善,养老金相关负债只在“应负职工薪酬”中记录的处理方式有欠妥当。通过对DB计划的企业年金会计举例研究,郑可人(2015)分析了精算损益的构成,该案例将“重新计量损益”进行了独立核算。这个会计处理方法和2011年新修订的IAS19处理方法相统一,其优点是能更清晰的反映出企业年金计划缴费的企业当期损益报告,缺点是其他综合收益的波动很大。龙玉其(2015)对国外职业年金的发展与运行机制的对比分析,总结出了国外职业年金制度中值得借鉴的一些经验。郭剑平,黄健元,缪俊花(2016)在剖析了企业年金与职业年金的现状后提出职业年金将在立法税收等方面推进企业年金的改革,并提出了通过税收等政策推动企业年金发展进而推进养老保险体系的供给侧改革。严复海与薛婷婷(2016)分析了我国的养老金会计体系目前的主要情况,认为现行的体系已远无法达到企业在进行相关养老金会计核算时所要求的标准,提出当前的会计核算以及信息披露过程中仍留存的一些问题及与之相对应的改善对策。张...