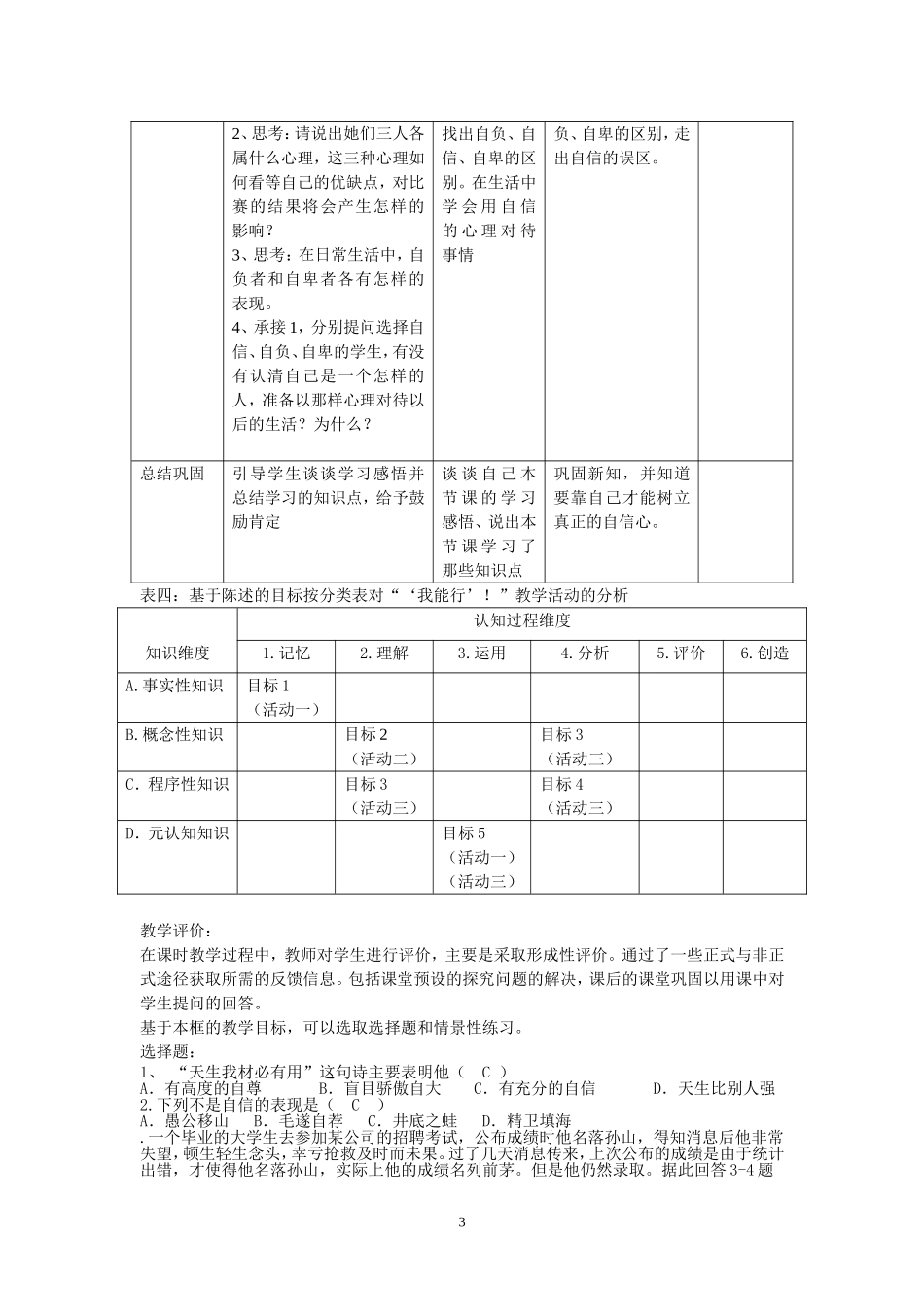

七年级下第二课第一框《“我能行”!》教学设计【课程内容表现标准】:2.7养成自信自立的生活态度,体会自强不息的意义。表现标准情感态度价值观知识能力克服自负、自卑的心理,树立自信的生活态度2.7.1自信的含义及表现说出自信的含义及表现,解释自信与自负、自卑的区别。【教科书相关内容】《思想品德》(人民教育出版社,2008年11月第3版)七年级下册第一单元第二课第一框题。【教学目标描述及其评析】:目标1、学生通过列举“我能行”和分享感受最深的一次“我能行”,懂得自信的含义。目标2、学生通过观察名人和身边的自信者,理解自信的表现。目标3、学生通过情景分析说出自负、自卑的表现以及自信、自负、自卑与成功的关系。目标4、学生针对材料分析自信、自负与自卑的不同点。目标5、学生通过具体情景的材料能够正确认识自己,克服自负、自卑的心理,树立自信的生活态度。评析:第一具体目标中,行为动词是“懂得”,名词短语是“自信的含义”,这一目标属于记忆事实性知识类别。第二具体目标中,行为动词是“理解”,名词短语是“自信的表现”,这一目标属于理解概念性知识类别。第三具体目标中,行为动词是“说出”,名词短语是“自负、自卑的表现以及自信、自负、自卑与成功的关系”,这一目标属于分析概念性知识。第四具体目标中,行为动词是“分析”,名词短语是“自信、自负与自卑的不同点”,这一目标属于分析程序性知识类别。第五具体目标中,行为动词是“认识”,名词知识是“自己”,这一目标属于评价程序性知识类别。表1呈现这些教学目标在分类表中的位置知识维度认知过程维度1.记忆2.理解3.运用4.分析5.评价6.创造A.事实性知识目标1B.概念性知识目标2目标3目标3C.程序性知识目标4目标5D.元认知知识【学情分析】正值青春期的学生由于受自身认识水平的限制,在自我认识上往往容易出现偏差,对自己的评价过高或者过低,对别人的评价难以正确看待,以致形成自负和自卑的心理障碍。认1识上的偏差必然带来行动上的偏颇,使得他们在生活、学习中出现诸多问题。所以要帮助学生对自己的能力、价值有清醒而客观的认识,增强自信心。【教学重点】:自信的含义、表现【教学难点】:自信与自负、自卑的区别,正确认识自己【教学方法】:问题探究法、情景教学法【授课类型】:新授课【课时安排】:1课时表三:教学活动设计及实施教学环节教师活动学生活动设计意图达成目标导入:第一框:“我能行”出示湖南卫视《我是歌手》节目中,周晓鸥由第七期的最后一名跃升到第八期第二名的例子。并提问:周晓鸥免遭淘汰,除了靠实力外,还靠什么呢?阅读材料,并回答问题。选用学生感兴趣的材料,激动学生学习的积极性。同时让学生感受自信给予人的力量。活动一:我有“我能行”1、写一写,说一说“我能行”。2、说一说让你感受最深的一次“我能行”列举自己的“我能行”,感受自信的力量。小组讨论后,说出自己感受最深的“我能行”。感受自信的力量,由列举自己的“我能行”的感性认识“自信”到谈在做“我能行”事情时的理性认识“自信”,在感受的基础上总结出自信的含义。目标1目标5活动二:自信观察员展示自信者的风采:名人、学生本身自信的照片,组织学生讨论交流自信的人在“与人交谈时、走路时、面对问题时”的表现,从而引导出自信者在思想上、行动上、情感上的表现感受自信者的风采,并小组合作找出自信的人在“与人交谈时、走路时、面对问题时”的表现,总结归纳自信者在思想上、行动上、情感上的表现。感受自信者的风采,引申出知识点:自信的表现。目标2活动三“我来评价”设置情景:三位同学在参加学校的演讲比赛时不同的心理反应。并组织学生完成以下活动:1、要求学生选出最符合自己心理现象的人物。阅读材料,作出选择,小组讨论要思考的问题,能够说出自负、自卑的表现,并让学生感性认识自信、自负、自卑。学生了解自负者和自卑者的表现。帮助学生正确认识自信,明确自信与自目标3目标4目标522、思考:请说出她们三人各属什么心理,这三种心理如何看等自己的优缺点,对比赛的结果将会产生怎样的影响?3、思考:在日常生活中,自负者和自卑者各有怎样的表现。4...