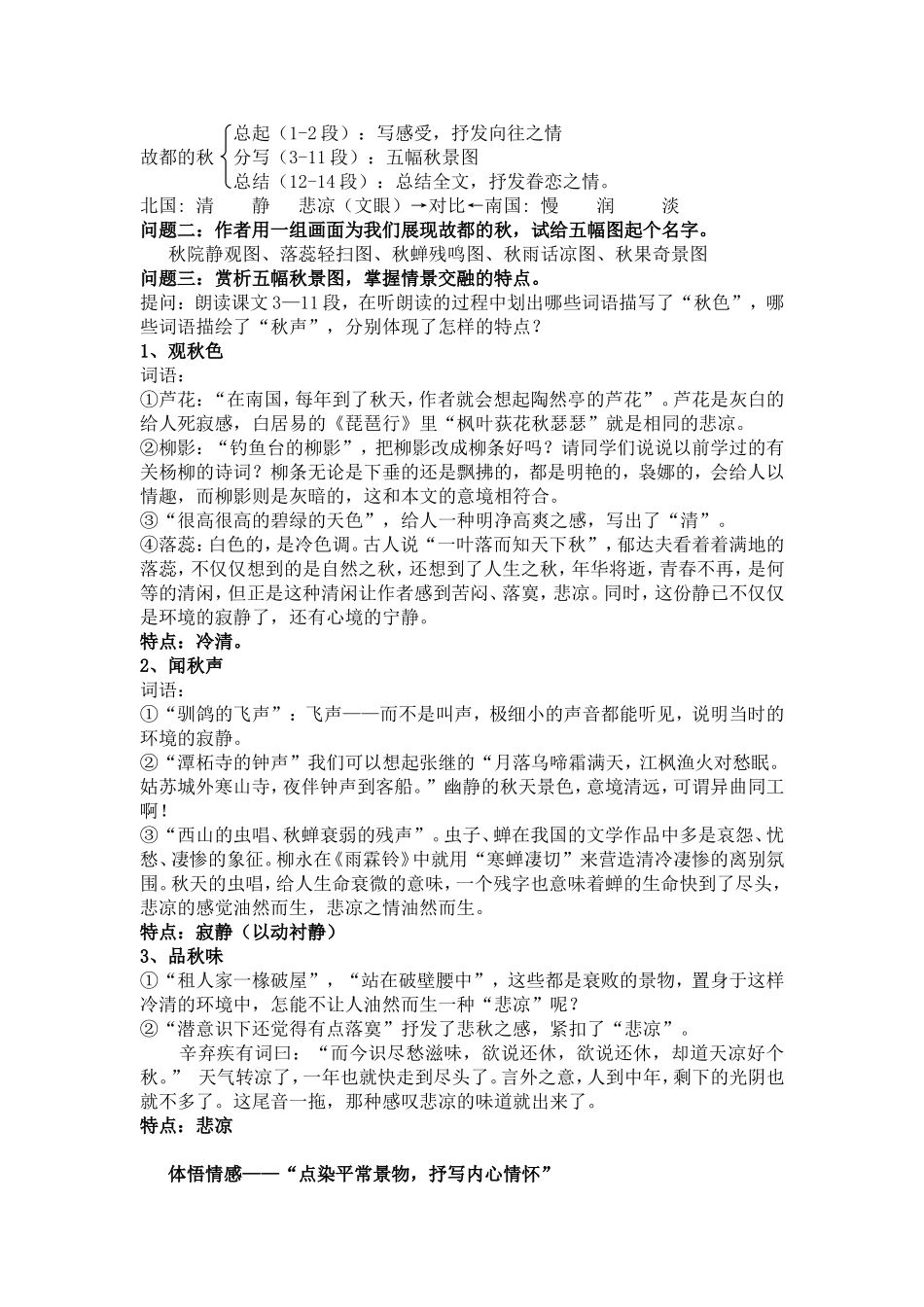

《故都的秋》尚志中学滕越教学目标:知识与技能:1、了解郁达夫的思想和创作风格。2、引导学生把握文章结构、分析故都秋景的特点,让学生进一步掌握“借景抒情、情景交融”的艺术手法。过程与方法:通过反复诵读,自主探究等方式,培养学生鉴赏散文的能力。情感态度与价值观:体会作者在秋景中所寄托的情感,培养学生健康高尚的审美情趣。教学重点:1、体会故都的秋“清”、“静”、“悲凉”的特点。2、体会作者通过故都秋的描绘所流露出来的孤独悲凉的情感。教学难点:学会从景物描写中把握作者的思想感情,进一步掌握本文“借景抒情、情景交融”的艺术手法。教学手段:多媒体课时安排:一课时课前准备:学生整理好以前学过的关于“秋”的古诗词,提供给老师作为本课导入语的素材。预习课文,找出课文(3—11段)的五幅画面,想想这些画面具体描写了哪些内容,有什么特点,把那些让你特别心动或者觉得写得特别好的句子(词语)画出来,说说你的感受和体会。教学过程:一、导入从古至今,无数的文人墨客用自己的笔描绘出他们内心对秋的感受,有人独立寒秋,他看到的是“万山红遍,层林尽染,漫江碧透,百舸争流”,此时的秋是壮美的!有人在风中登高,他看到的是“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来万里悲秋常作客,百年多病独登台。”此时的秋饱含着壮志难酬的悲凉!有人在夕阳下悲叹,他看到的是“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯”,他读到的又是漂泊的孤独与苍凉!我们不难发现,不同的人,他们眼里的秋景不同,因为他们的情感有别。这节课,我们通过学习《故都的秋》走进郁达夫的内心世界,看看他之秋品味到的又是什么?二、出示学习目标学会从景物描写中把握作者的思想感情,进一步掌握本文“借景抒情、情景交融”的艺术手法。三、出示自学提纲1、整体感知课文,理清文章结构;总结北国之秋与南国之秋各自的特点?2、朗读课文(3—11段)中,试给五幅故都秋景图起个名字。3、赏析五幅秋景图,掌握情景交融的特点。四、自读课文,学生根据提纲自学(先学)五、教师点拨明确(后教)问题一:理清文章结构,总结北国之秋与南国之秋的特点。总起(1-2段):写感受,抒发向往之情故都的秋分写(3-11段):五幅秋景图总结(12-14段):总结全文,抒发眷恋之情。北国:清静悲凉(文眼)→对比←南国:慢润淡问题二:作者用一组画面为我们展现故都的秋,试给五幅图起个名字。秋院静观图、落蕊轻扫图、秋蝉残鸣图、秋雨话凉图、秋果奇景图问题三:赏析五幅秋景图,掌握情景交融的特点。提问:朗读课文3—11段,在听朗读的过程中划出哪些词语描写了“秋色”,哪些词语描绘了“秋声”,分别体现了怎样的特点?1、观秋色词语:①芦花:“在南国,每年到了秋天,作者就会想起陶然亭的芦花”。芦花是灰白的给人死寂感,白居易的《琵琶行》里“枫叶荻花秋瑟瑟”就是相同的悲凉。②柳影:“钓鱼台的柳影”,把柳影改成柳条好吗?请同学们说说以前学过的有关杨柳的诗词?柳条无论是下垂的还是飘拂的,都是明艳的,袅娜的,会给人以情趣,而柳影则是灰暗的,这和本文的意境相符合。③“很高很高的碧绿的天色”,给人一种明净高爽之感,写出了“清”。④落蕊:白色的,是冷色调。古人说“一叶落而知天下秋”,郁达夫看着着满地的落蕊,不仅仅想到的是自然之秋,还想到了人生之秋,年华将逝,青春不再,是何等的清闲,但正是这种清闲让作者感到苦闷、落寞,悲凉。同时,这份静已不仅仅是环境的寂静了,还有心境的宁静。特点:冷清。2、闻秋声词语:①“驯鸽的飞声”:飞声——而不是叫声,极细小的声音都能听见,说明当时的环境的寂静。②“潭柘寺的钟声”我们可以想起张继的“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜伴钟声到客船。”幽静的秋天景色,意境清远,可谓异曲同工啊!③“西山的虫唱、秋蝉衰弱的残声”。虫子、蝉在我国的文学作品中多是哀怨、忧愁、凄惨的象征。柳永在《雨霖铃》中就用“寒蝉凄切”来营造清冷凄惨的离别氛围。秋天的虫唱,给人生命衰微的意味,一个残字也意味着蝉的生命快到了尽头,悲凉的感觉油然而生,悲凉之情油然而生...