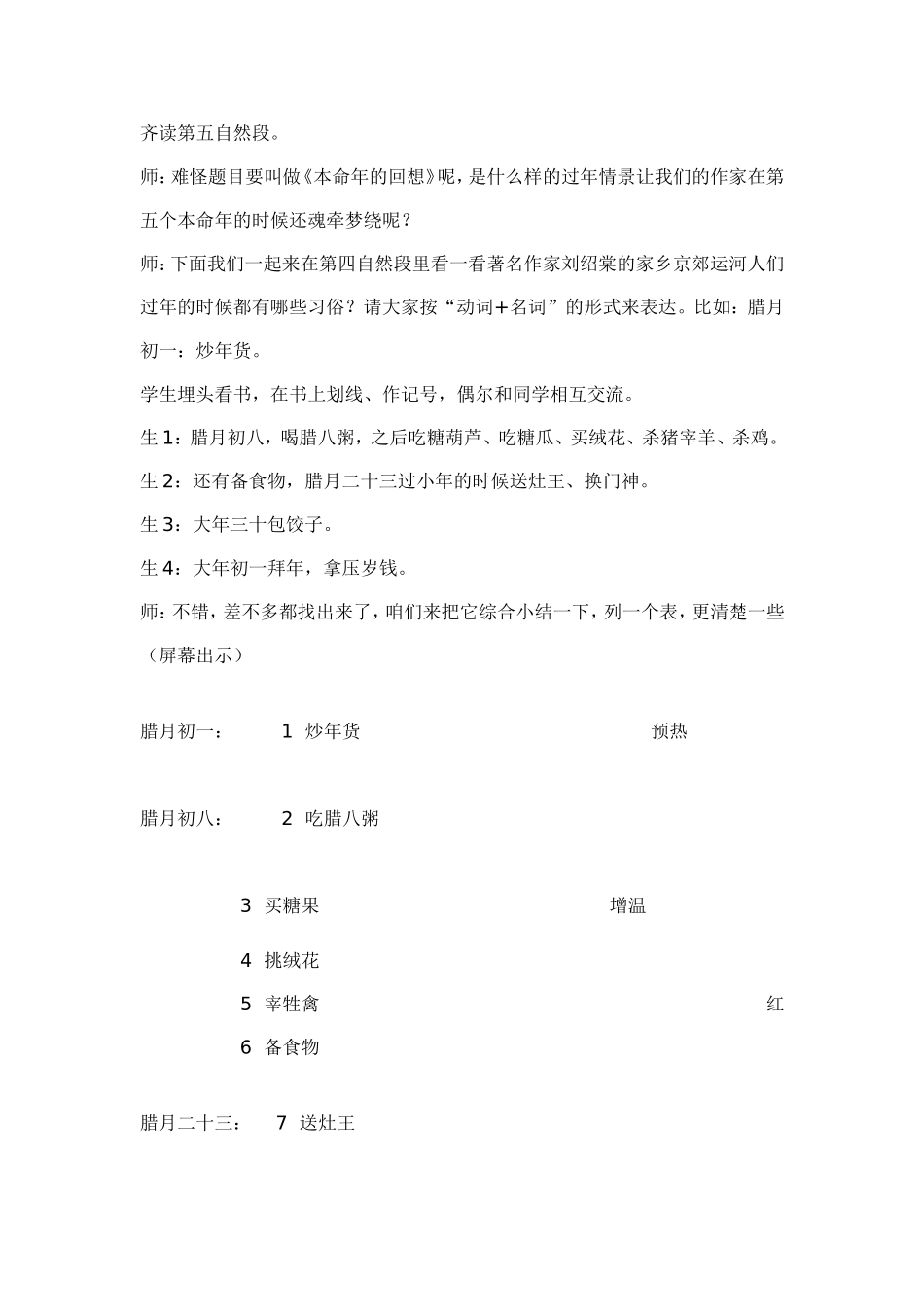

一、教学设想这是苏教版七年级上册第三单元的第三课,这个单元的主题是“民俗风情”。作者回忆了京郊运河家乡几十年前的过年习俗,表现了鲜明的地方特色和浓郁的乡土风味,歌颂了热爱生活、纯真可爱的父老乡亲。因此我设计的着眼点是让学生了解过年习俗中所蕴含的乡土风情,从而领略民俗文化的魅力。再则是这篇文章的线索很清晰,结构很严谨,这一点也要让学生感受到。二、教学实际(闪动的过年的画面配合着《欢乐中国年》的欢快调子将学生带入过年的氛围中。)师:在喜庆的氛围中咱们一起来学习一篇课文《本命年的回想》,就是大家手里拿到的这篇课文。(这是在海南省文昌市教师培训会上所上的一节观摩课,文昌市的学校使用的是人教版的教材,而我们海口用的是苏教版教材,所以把课文印发给这里的学生。)师:有谁知道什么是本命年?生:课文注解里面有:我国习惯用十二生肖记人的出生年,每十二年轮回一次。如子年出生的人属鼠,再遇子年,就是这个人的本命年。师:本命年有什么讲究?生1:系红腰带、穿红裤头。生2:腰上系大钱……师:这样做有什么意图?生:这是一种习俗,表示要避邪、祈福。师:是啊,这是我们的传统习俗,是老百姓最朴素情感的表现。师:那么“回想”又是什么意思呢?生:回忆。师:题目的意思是?生1:本命之年回忆往事。生2:回忆本命年的往事。师:究竟哪一种意思是对的呢?咱们一起来读一下课文的最后一个自然段。(学生齐读)读后生齐:第一种说法是对的。师:作者是谁呢?生齐:刘绍棠。(看着屏幕说)师:了解他吗?生:不了解。师:那么老师向大家提供一下有关作者的资料。(屏幕出示:刘绍棠北京市通县人。主要作品:短篇小说《峨眉》,中篇小说《蒲柳人家》,长篇小说《京门脸子》、《柳敬亭说书》。他的文学创作一直致力于“中国气派,民族风格,乡土题材,地方特色。”)师:下面就让我们一起走进课文,请大家用自己喜欢的方式读课文,要求大家做这几件事情:一、给自然段标序号。二、圈点出生字词。三、作者回忆的是什么往事(屏幕出示这三点)读完后出示生字词,学生先读老师再把音点出来明确,后齐读加深记忆。师:作者回忆的是什么往事?生:小时候过春节的事情。师:什么时候回忆的?生:作者在第五个本命年也就是60岁的时候回忆的。师:你怎么知道?生:第五自然段写了。齐读第五自然段。师:难怪题目要叫做《本命年的回想》呢,是什么样的过年情景让我们的作家在第五个本命年的时候还魂牵梦绕呢?师:下面我们一起来在第四自然段里看一看著名作家刘绍棠的家乡京郊运河人们过年的时候都有哪些习俗?请大家按“动词+名词”的形式来表达。比如:腊月初一:炒年货。学生埋头看书,在书上划线、作记号,偶尔和同学相互交流。生1:腊月初八,喝腊八粥,之后吃糖葫芦、吃糖瓜、买绒花、杀猪宰羊、杀鸡。生2:还有备食物,腊月二十三过小年的时候送灶王、换门神。生3:大年三十包饺子。生4:大年初一拜年,拿压岁钱。师:不错,差不多都找出来了,咱们来把它综合小结一下,列一个表,更清楚一些(屏幕出示)腊月初一:1炒年货预热腊月初八:2吃腊八粥3买糖果增温4挑绒花5宰牲禽红6备食物腊月二十三:7送灶王8换门神火大年三十9守岁发烧正月初一:10拜新年师:一篇课文写这么多的事情乱吗?生齐:不乱。师:为什么呢?生1:它们是按照时间顺序来写的,比如腊月初一、腊月初八、腊月二十三、大年三十、正月初一等。生2:一些活动之间使用了承上启下的词语或句子,比如这句话:“化食汤清净了胃口,烂嘴角的食火消退,又该吃腊八粥了。”就从炒年货这件事写到了吃腊八粥这件事了。生3:“喝过腊八粥,年味儿更浓重。”这句话也是过渡句。师:对呀,因了这两点,第四段交代的十件风俗活动就多而不乱,很有条理了。师:这么丰富多彩的活动从腊月初一开始,持续了多长时间?生齐:整整一个月。师:这一个月的时间,可以说年味越来越重,你能从课文中找出相关的词语来吗?生:我找到了,在第三段,它们是“预热、增温、红火、发烧”。师在屏幕上点击出来。(见上表)师:从这些词语中,我们感觉到年的气氛是越来越浓了。在这过年的十项活动中,你最想参与哪...