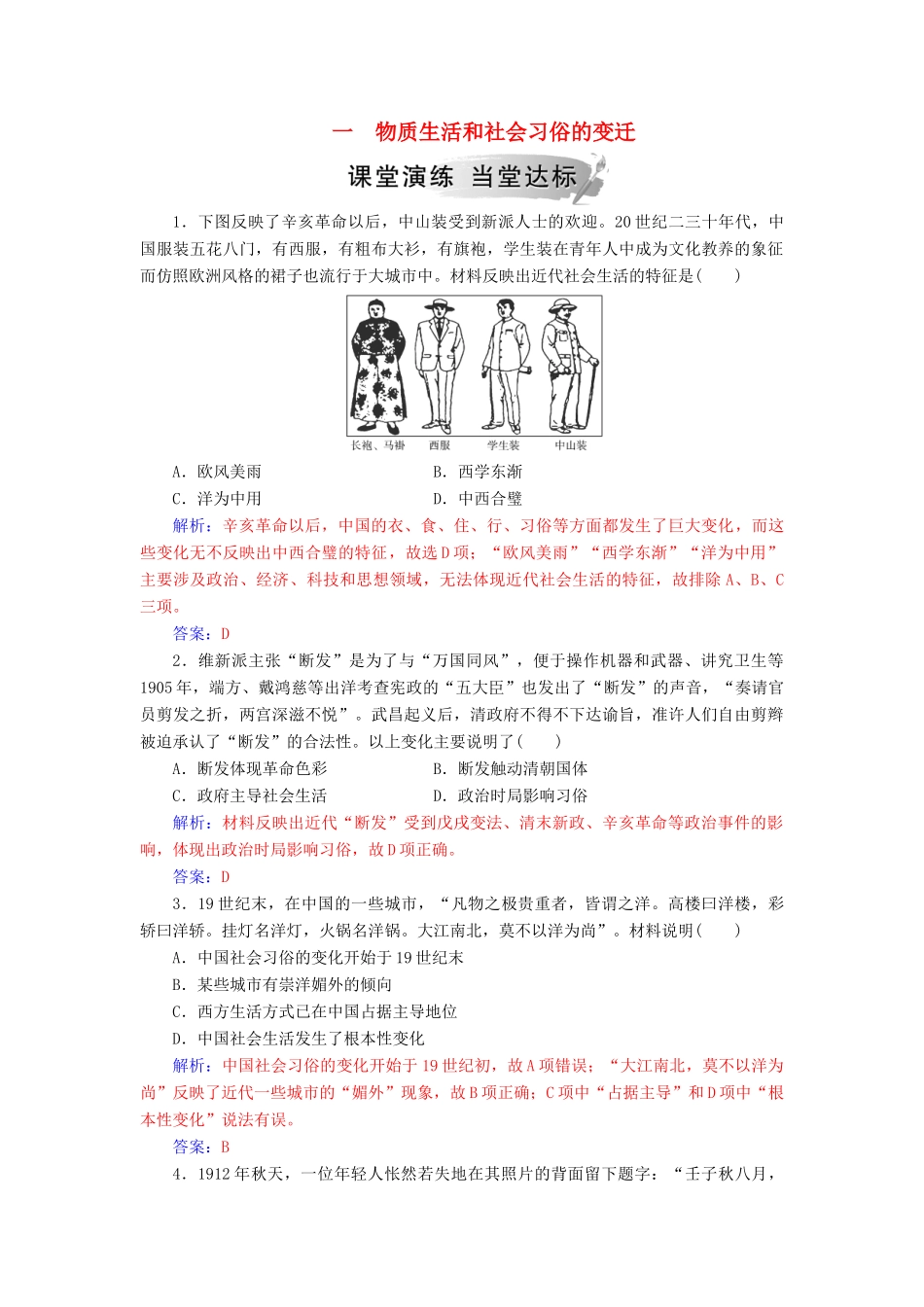

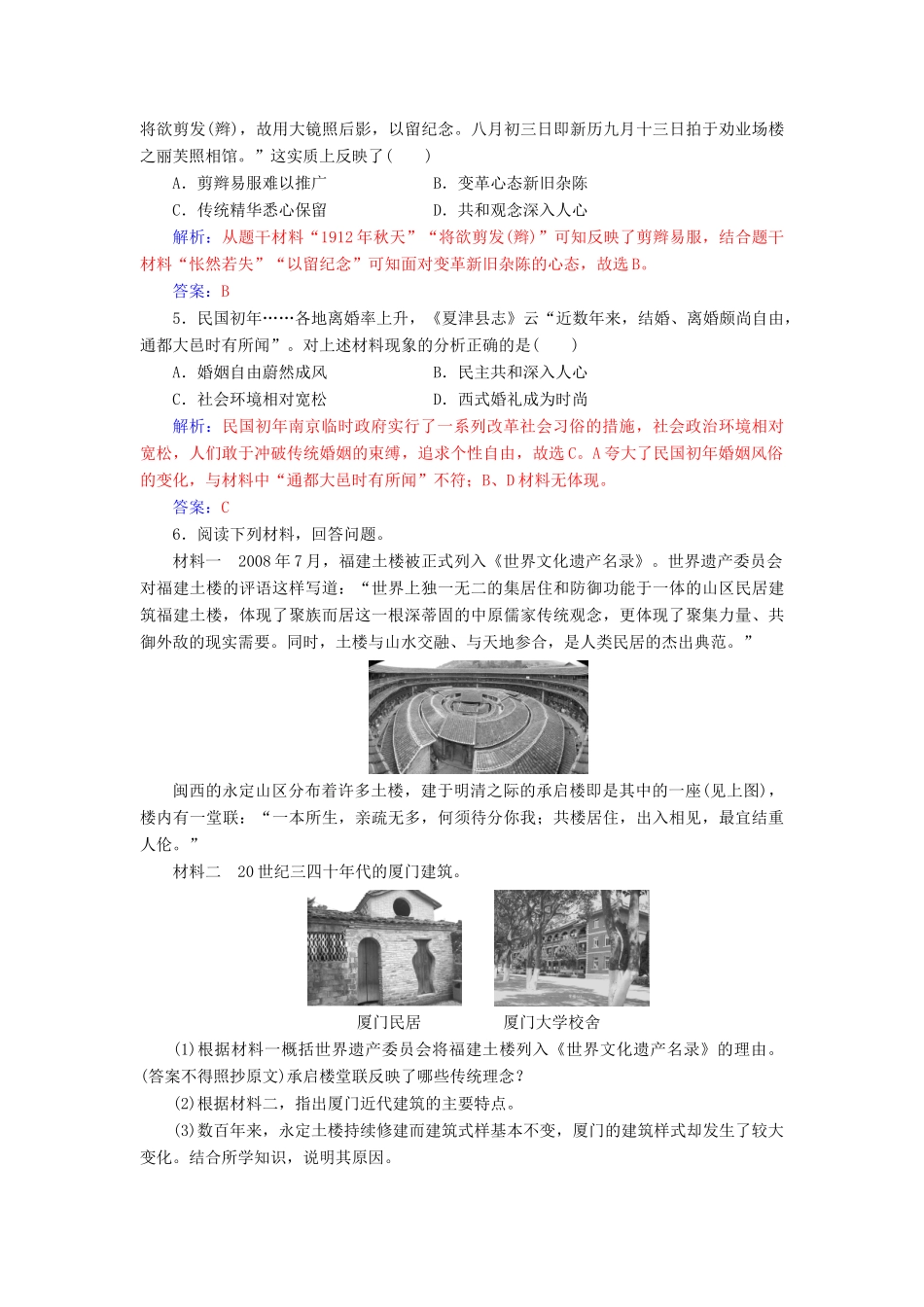

一物质生活和社会习俗的变迁1.下图反映了辛亥革命以后,中山装受到新派人士的欢迎。20世纪二三十年代,中国服装五花八门,有西服,有粗布大衫,有旗袍,学生装在青年人中成为文化教养的象征而仿照欧洲风格的裙子也流行于大城市中。材料反映出近代社会生活的特征是()A.欧风美雨B.西学东渐C.洋为中用D.中西合璧解析:辛亥革命以后,中国的衣、食、住、行、习俗等方面都发生了巨大变化,而这些变化无不反映出中西合璧的特征,故选D项;“欧风美雨”“西学东渐”“洋为中用”主要涉及政治、经济、科技和思想领域,无法体现近代社会生活的特征,故排除A、B、C三项。答案:D2.维新派主张“断发”是为了与“万国同风”,便于操作机器和武器、讲究卫生等1905年,端方、戴鸿慈等出洋考查宪政的“五大臣”也发出了“断发”的声音,“奏请官员剪发之折,两宫深滋不悦”。武昌起义后,清政府不得不下达谕旨,准许人们自由剪辫被迫承认了“断发”的合法性。以上变化主要说明了()A.断发体现革命色彩B.断发触动清朝国体C.政府主导社会生活D.政治时局影响习俗解析:材料反映出近代“断发”受到戊戌变法、清末新政、辛亥革命等政治事件的影响,体现出政治时局影响习俗,故D项正确。答案:D3.19世纪末,在中国的一些城市,“凡物之极贵重者,皆谓之洋。高楼曰洋楼,彩轿曰洋轿。挂灯名洋灯,火锅名洋锅。大江南北,莫不以洋为尚”。材料说明()A.中国社会习俗的变化开始于19世纪末B.某些城市有崇洋媚外的倾向C.西方生活方式已在中国占据主导地位D.中国社会生活发生了根本性变化解析:中国社会习俗的变化开始于19世纪初,故A项错误;“大江南北,莫不以洋为尚”反映了近代一些城市的“媚外”现象,故B项正确;C项中“占据主导”和D项中“根本性变化”说法有误。答案:B4.1912年秋天,一位年轻人怅然若失地在其照片的背面留下题字:“壬子秋八月,将欲剪发(辫),故用大镜照后影,以留纪念。八月初三日即新历九月十三日拍于劝业场楼之丽芙照相馆。”这实质上反映了()A.剪辫易服难以推广B.变革心态新旧杂陈C.传统精华悉心保留D.共和观念深入人心解析:从题干材料“1912年秋天”“将欲剪发(辫)”可知反映了剪辫易服,结合题干材料“怅然若失”“以留纪念”可知面对变革新旧杂陈的心态,故选B。答案:B5.民国初年……各地离婚率上升,《夏津县志》云“近数年来,结婚、离婚颇尚自由,通都大邑时有所闻”。对上述材料现象的分析正确的是()A.婚姻自由蔚然成风B.民主共和深入人心C.社会环境相对宽松D.西式婚礼成为时尚解析:民国初年南京临时政府实行了一系列改革社会习俗的措施,社会政治环境相对宽松,人们敢于冲破传统婚姻的束缚,追求个性自由,故选C。A夸大了民国初年婚姻风俗的变化,与材料中“通都大邑时有所闻”不符;B、D材料无体现。答案:C6.阅读下列材料,回答问题。材料一2008年7月,福建土楼被正式列入《世界文化遗产名录》。世界遗产委员会对福建土楼的评语这样写道:“世界上独一无二的集居住和防御功能于一体的山区民居建筑福建土楼,体现了聚族而居这一根深蒂固的中原儒家传统观念,更体现了聚集力量、共御外敌的现实需要。同时,土楼与山水交融、与天地参合,是人类民居的杰出典范。”闽西的永定山区分布着许多土楼,建于明清之际的承启楼即是其中的一座(见上图),楼内有一堂联:“一本所生,亲疏无多,何须待分你我;共楼居住,出入相见,最宜结重人伦。”材料二20世纪三四十年代的厦门建筑。厦门民居厦门大学校舍(1)根据材料一概括世界遗产委员会将福建土楼列入《世界文化遗产名录》的理由。(答案不得照抄原文)承启楼堂联反映了哪些传统理念?(2)根据材料二,指出厦门近代建筑的主要特点。(3)数百年来,永定土楼持续修建而建筑式样基本不变,厦门的建筑样式却发生了较大变化。结合所学知识,说明其原因。答案:(1)理由:民居典范;设计独特;体现传统;具有居住和防御的双重功能。理念:人际和谐(或重视伦理道德);聚族而居。(2)特点:新旧并存,中西合璧。(3)原因:土楼位于比较封闭的内陆山区,受外界影响较小;厦门位于沿海地区,近代较早对外开放,受外来文...