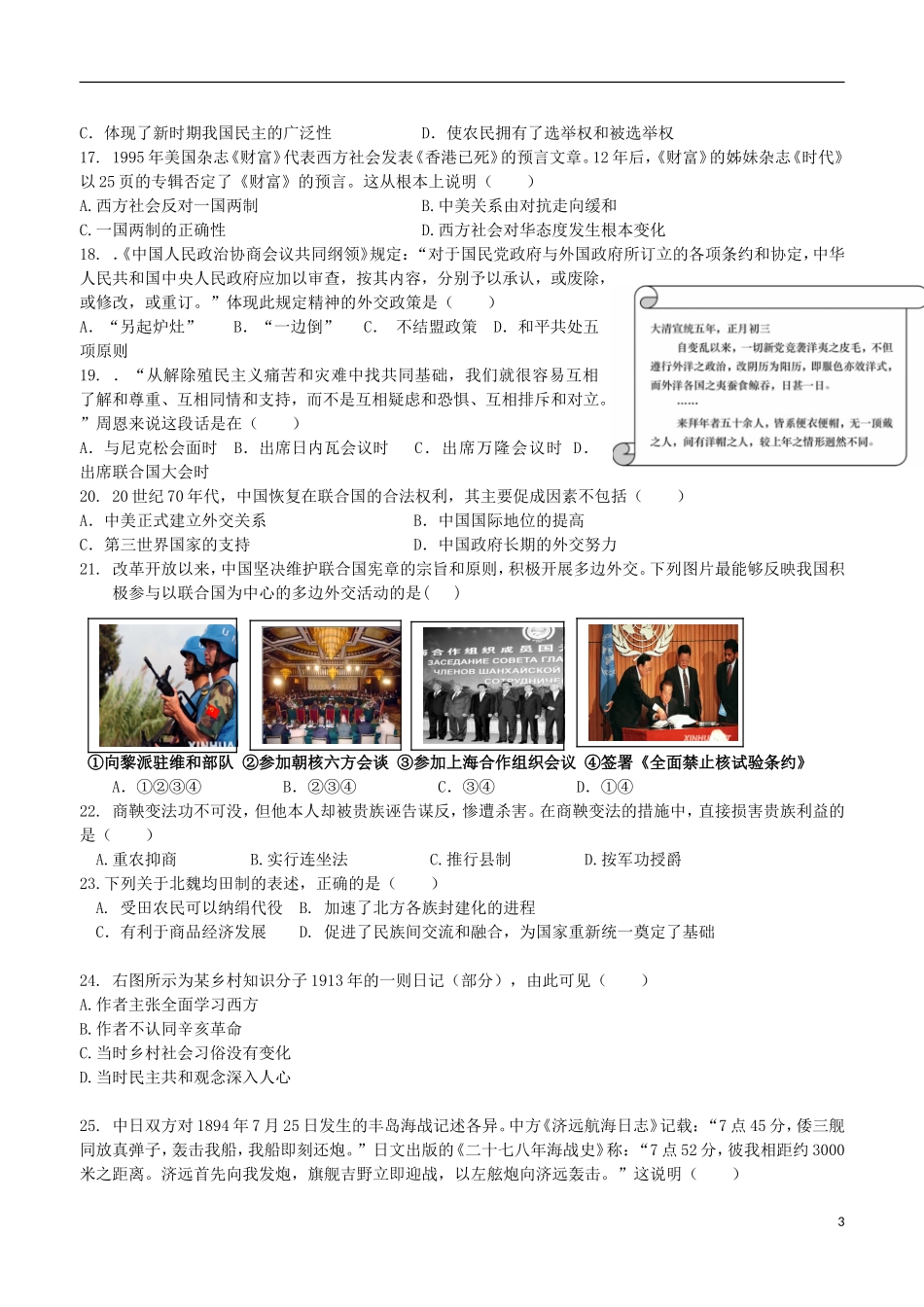

成都高新区2013届高三9月统一检测历史试题(考试时间:9月7日下午2:30—4:10总分100分)第Ⅰ卷(选择题,共50分)一.选择题:(本大题共25小题,每小题2分,满分50分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.在中国古代“家国一体”的社会中,忠孝观念源远流长,其源头是什么()A.宗法制B.分封制C.皇帝制D.中央集权制2.西周分封制在中国历史上影响深远。下列省、自治区中,其简称源自西周封国国名的是()A.河南、河北B.湖南、湖北C.山东、山西D.四川、西藏3.合理的制度是实现社会公平的重要力量。钱穆在评论中国古代某制度时说,它“可以培植全国人民对政治之兴味……可以团结全国各地域于一个中央之统治”。今天它仍然是促进社会公平的重要制度,这一制度是()A.郡县制B.察举制C.行省制D.科举制4.《朱子语类》云“唐制:每事先经由中书省,中书做定将上,得旨,再下中书,中书以付门下。或存未当,则门下缴驳,……若可行,门下又下尚书省,尚书但主书撰奉行而已。”对此理解有误的是()A.体现三省分权制B.分散相权加强皇权C.减少行政决策失误D.完善中央监察机制5.清代西康地区局势复杂,土司与高级僧侣当政,威胁中央,统治者为了加强对这一地区的控制而采取了怎样的措施?()A.实行土司制度B.实行改土归流C.设立军机处D.建立行省6.1832年英国东印度公司派“阿美土德”号对上海进行侦察和测绘,鸦片战争后英国通过了一个不平等条约迫使清政府开放上海。该条约是()A.《北京条约》B.《南京条约》C.《辛丑条约》D.《马关条约》7.下图为一位同学的课堂笔记,记录了对某一历史事件的不同评价。据此推断他学习的内容是()A.太平天国运动B.义和团运动C.三元里抗英D.反割台斗争8.1918年,陈独秀曾撰文严厉指责义和团野蛮、保守、盲目排外和传播迷信;1924年,他又认为义和团是反对帝国主义的爱国者。促成这一转变的主要原因是()A.解放战争的影响B.民族主义的高涨C.民主主义成为时代主流D.社会性质发生变化9.1938年国民政府发表《自卫抗战声明书》中称:“中国今日郑重声明,中国领土之主权,已横遭日本之侵略,1……中国决不放弃领土之任何部分,遇有侵略,惟有实行天赋之自卫权以应之。”此声明发表的背景是()A.九一八事变B.南京大屠杀C.七七事变D.八一三事变10.“上海的炮声应该是一个信号,这一次全国的人民真的团结成一个整体了……我们为着争我们民族的生存虽至粉身碎骨,我们也不会灭亡,因为我们还活在我们民族的生命里。”这段文字出自巴金即时而作的《一点感想》。让作者有感而发的背景是()A.抵抗八国联军侵略B.辛亥革命推翻清廷C.北伐军进入上海D.抵抗日本全面侵华11.某年9月6日重庆《大公报》社评“自上月20日以来,我军在北方发动了大规模的运动战。平汉、正太、同蒲三路同时发动反攻,铁路到处被破坏,晋冀豫三省同时报捷。斩获既多,并克服了重要据点。”据此推断该战事应是()A.百团大战B.平型关战役C.淮海战役D.台儿庄战役12.右图是民国45年台湾地区为纪念某一重大事件而发行的一枚30周年纪念封的局部。该纪念封纪念的是哪一事件?A.中国同盟会成立B.北伐战争开始C.南京国民政府成立D.抗日战争胜利13.1933年10月,红三十三军政治部驻扎在四川达县,秘书长魏传统在一座地主宅院的门楼西旁石柱上写下了如此楹联:镰刀割断旧乾坤,斧头劈开新世界。这一史料能够佐证的是()A.揭开了“工农武装割据”的序幕B.根据地的土地革命深入展开C.红军长征途中注意革命宣传D.中国革命渡过难关转危为安14.社会学家费孝通回忆参加北平市第一次各界人民代表会议时说,“踏进会场,就看见很多人,穿制服的,穿工装的,穿短衫的,穿旗袍的,穿西服的,穿长袍的,还有位戴瓜帽的——这许多一望而知不同的人物,会在一个会场里一起讨论问题,在我说是生平第一次”。从中可以获悉()A.费孝通是北京市第一届人民代表大会代表B.会议召开匆忙,代表们还来不及换上正装C.穿旗袍的出席会议反映了少数民族自治D.人民代表会议具有广泛的代表性15.右图所示“结婚证”反映了()①“结婚证”深深打上时代烙印②结婚有法可依③“...