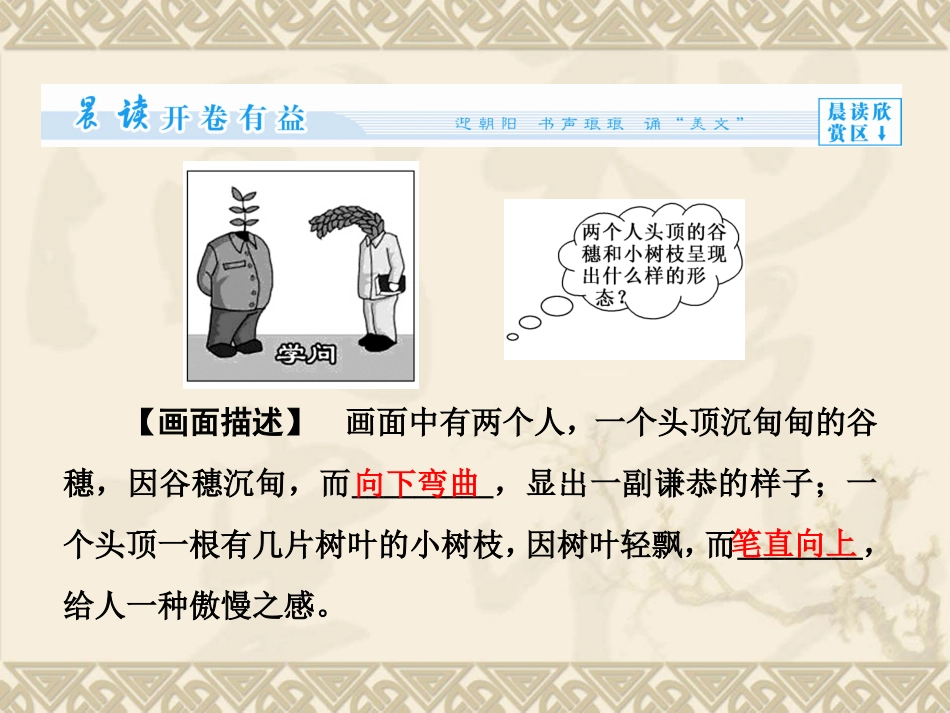

好古敏求【画面描述】画面中有两个人,一个头顶沉甸甸的谷穗,因谷穗沉甸,而_________,显出一副谦恭的样子;一个头顶一根有几片树叶的小树枝,因树叶轻飘,而________,给人一种傲慢之感。向下弯曲笔直向上【寓意点评】批评了一种不正常的社会现象:不学无术之徒反倒对饱学谦恭之士颐指气使。1.通假举要(1)其斯之谓与(“斯”同“此”,是,这)(2)告诸往而知来者(“诸”同“之”,指子贡)(3)十世可知也(“也”同“耶”,表疑问)2.一词多义(1)贫贫而无谄,富而无骄形容词,贫穷厚葬破民贫国动词,使……贫困(2)损殷因于夏礼,所损益动词,废除损人益己,恐非仁恕之道动词,损害以战,必损其将动词,丧失以君之力,曾不能损魁父之丘动词,削减(3)因殷因于夏礼动词,因袭、继承高祖因之以成帝业介词,依靠、凭借因利乘便,宰割天下介词,趁着无因而至前也名词,原因因宾客至蔺相如门谢罪介词,通过、经由(4)述述而不作阐述,绍述胡能有定,报我不述依照,遵循故述往事,思来者述说,陈述此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣记载,记述(5)作述而不作制作舍瑟而作站起来天下难事,发作于易开始余每观才士之所作作品(6)亡《诗》亡然后《春秋》作动词,没有今亡亦死,举大计亦死动词,逃亡诱天下亡人,谋作乱逆形容词,逃亡在外的孔子时其亡也,而往拜之动词,出外、不在燕虽小国而后亡动词,灭亡3.词类活用(1)其文则史.(名词作动词,符合史家笔法)(2)告诸往.而知来.者(动词作名词,往,过去的事情;来,将来的事情)4.古今异义其义则丘窃取..之矣古义:___________________今义:偷窃。5.文言句式其斯之谓与(宾语前置)译文:________________________________大概说的就是这个意思吧?私下里取来,借用。孔子与中国文化中华民族在几千年的发展过程中,创造了丰富灿烂的中国文化。中国文化是中华民族长期延续、不断发展的精神支柱。而在中华民族的“共同文化”与“共同心理”的形成和发展的过程中,起了最重要、最巨大的作用的是春秋时期伟大的思想家和教育家孔子。在古代,孔子是一个继往开来的人物,一方面对于过去的文化进行了一次系统的总结,另一方面又开创了文化发展的新局面。从孔子开始,私人讲学蔚然成风。到战国时代,百家争鸣的盛况蓬勃兴起了。孔子的哪些思想观点为中国文化的发展提供了思想基础呢?这主要有三点。第一,积极乐观的有为精神;第二,对于道德价值的高度重视;第三,开创了重视历史经验的优良传统。孔子虽然承认天命,但不是消极地等待命运的安排,而是积极努力争取达到人力所能达到的最高限度。孔子自称“学而不厌,诲人不倦”。当时的隐者讥讽他是“知其不可而为之者”。他自述自己的生活态度是“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将云尔”。总之,孔子对中国文化的贡献是非常巨大的。这一板块讲的是孔孟对传统文化的损益、发展,他们都强调内在的精神文化的继承。儒家的超越精神,主要表现在对现实生活的否定上,但是其价值目标并未指向过去的生活。正是这种“好古”的价值指向,导致了儒家“君子”对过去生活的“敏求”,并且正是其“好古敏求”,导致了古代中国史学的兴旺和长盛不衰——古代中国之所以有着高度发达的史学,在很大程度上应当归因于儒教好古的价值取向。1.在第2章中,孔子提出一个重要概念——损益。结合当时的社会和政治背景说说它的含义是什么?由此可知,孔子是一个怎样的人?_______________________________________________【答案】“损益”的含义是增减、兴革。即对前代典章制度、礼仪规范等有继承、沿袭,也有改革、变通。这表明,孔子本人并不是顽固保守派,并不一定要回到周公时代,他也不反对所有的改革。2.在第3章里,孔子提出了“述而不作”的原则,这反映了孔子的什么思想?具有怎样的影响?孔子又说自己并非是“生而知之者”,这反映了他的什么精神?_______________________________________________【答案】孔子提出“述而不...