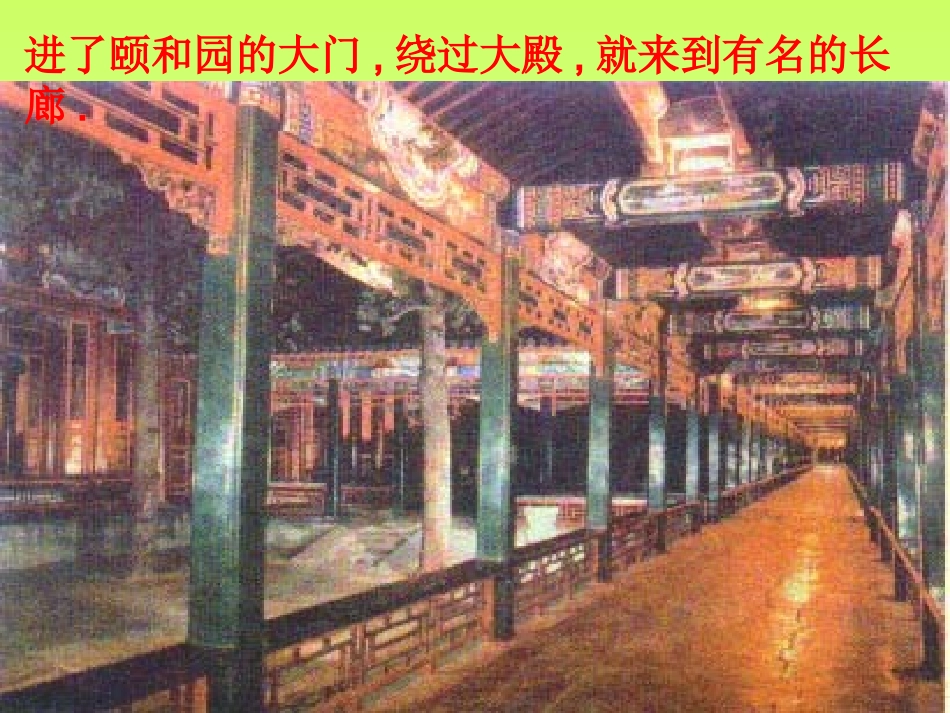

18颐和园进了颐和园的大门,绕过大殿,就来到有名的长廊.抬头一看,一座八角塔形的三层建筑耸立在半山腰上,黄色的琉璃瓦闪闪发光。那就是佛香阁。从万寿山下来,就是昆明湖。昆明湖围着长长的堤岸,堤上有几座式样不同的石桥,两岸栽着数不清的垂柳。颐和园石舫远眺万寿山教学目标1、认识本课生字新词。2、理解课文内容,了解叙述的顺序。3、有感情地朗读课文。背诵课文。4、了解祖国灿烂的文化,培养学生的爱美情趣,增强民族自豪感。5、学习课文写景状物的叙述顺序以及抓住特点描写景物的表达方法。文章结构文章结构按游览顺序(又叫移步换景法)抓住景物特点来写是本文最突出的写作特色。具体体现在课文第二部分。作者是按照从下往上观察的,感受到佛香阁“高”、“排云殿”大)“登上万寿山------”(第四段“登山万寿山……”作者的观察点是从上往下,再往远眺)“从万寿山下来,就是昆明湖”“游人走过长长的石桥(桥栏的石柱多;雕刻的狮子多,并且姿态不一,体现了劳动人民的聪明才智和勤劳汗水),就可以去小岛上玩了”。这就是作者的游览顺序(颐和园大门——长廊——万寿山(佛香阁、排云殿)——昆明湖(长堤、湖心岛)及十七孔桥)。每到一处,作者都抓住景物的特点来写。如长廊的“长”;佛香阁的“高”;排云殿的“大”;昆明湖的“静”与“绿”(运用课比喻句的描写);十七孔桥的“长”等等。写作特点写作特点本文采用了“总-分-总”的方法。第一自然段总述颐和园的美丽,与结尾相呼应,衔接自然;第二至五自然段则立足于不同的观察点(注意:第三段“走完长廊来到万寿山脚下……”作者是按照从下往上观察的;第四段“登山万寿山……”作者的观察点是从上往下,再往远眺),写出了景物的不同特点,层次清楚,重点突出。本文以游览路线为线索,通过“进、绕、来到、走、登、下”这些游览过程的动词,把各个景点串联在一起,结构清晰,给读者一种完整的美感。作者运用了怎样的写作方法来表现颐和园的美?(1)作者按地点的变化顺序来描写颐和园,体现了颐和园的布局美。(2)色彩的协调搭配,体现了颐和园的色彩美。(3)多处运用比喻,使文章生动形象,字里行间体现了颐和园的景色美。(4)全文层次清楚,首尾呼应,语言生动优美,集体形象,处处洋溢着作者对颐和园的赞美之情。教材简析本文通过描绘北京颐和园的美丽景色,表达了作者对颐和园的赞美之情,字里行间流露出一种民族自豪感。体现了古代劳动人民的聪明智慧,是他们用勤奋和汗水凝结成了这一人间奇迹。我们在观赏这具有北方山川的雄浑壮阔,又有江南水乡的清丽婉约的同时,一定不要忘记珍惜这世界瑰宝级的建筑,同时也要感谢智慧而勤劳的古代劳动人民,是他们用勤奋和汗水凝结成了这一人间奇迹。按照游览的顺序:总写颐和园是个美丽的大公园;第二段写长廊的景色;第三段写万寿山的景色;第四段写昆明湖的景色。最后写颐和园的美丽景色说也说不完。我会读红漆横槛长廊耸立堤岸垂柳雕刻游赏葱绿葱郁掩映画舫几乎痕迹远眺佛香阁琉璃瓦隐隐约约金碧辉煌神清气爽颐和园姿态不一词语理解词语理解神清气爽:形容人头脑清醒,精神爽快。长廊:有顶的过道。金碧辉煌:形容建筑物异常华丽,光彩夺目。远眺:往远处看。隐隐约约:看起来或听起来不很清楚,感觉不很明显。姿态不一:样子各不相同。姿势:身体呈现的样子。痕迹:物体留下的印儿,残存的迹象。栏杆:遮拦的东西。横槛:本课指横嵌的长方形栏板。宫殿:帝王居住的高大华丽的房屋。画舫:装饰华美、专供游人乘坐的船。葱郁:青翠茂密。琉璃瓦:内层有较好的黏土,表面用琉璃烧制成的瓦。形状像半边粗竹筒,外部多是绿色或金黄色,鲜艳、发光,多用来铺宫殿或庙宇的屋顶。近义词:耸立——矗立葱郁——葱茏游赏——玩赏远眺——远望姿态——姿势金碧辉煌——富丽堂皇神清气爽——心旷神怡反义词:隐隐约约——清清楚楚金碧辉煌——暗淡无光神清气爽——昏头昏脑美丽——丑陋古老——新潮个体自学,同伴助学个体自学,同伴助学1、通过读课文,你对颐和园有怎样的印象?2、作者是按照怎样的顺序游览的,从课文哪些语句可以看出来?3、作者描写了颐和园哪些...