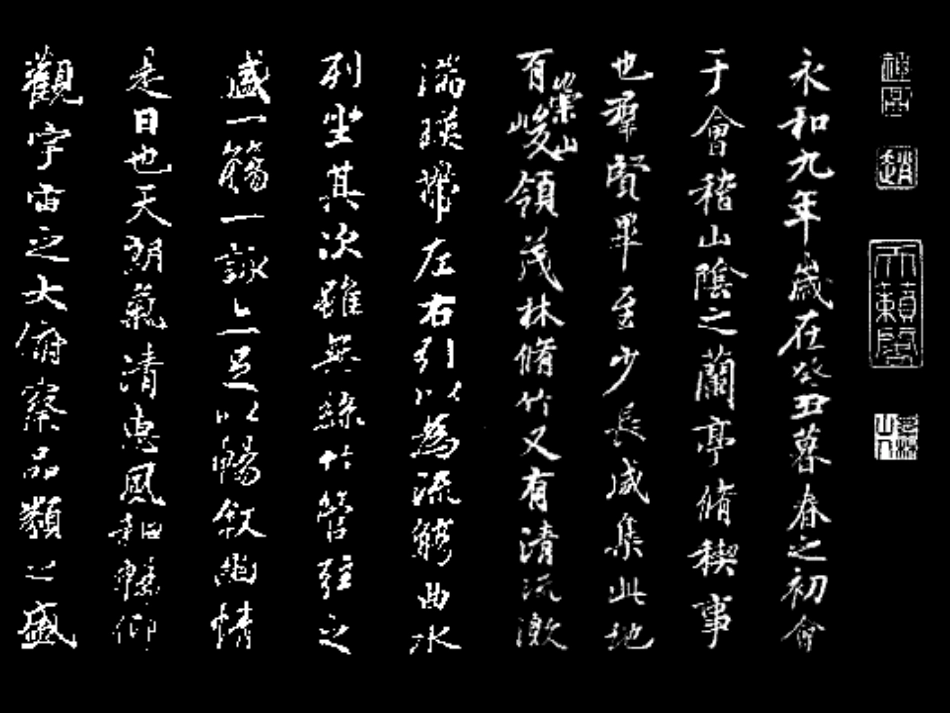

走近“书圣”王羲之(303~361)字逸少,号澹斋,东晋琅琊临沂(今山东临沂)人。出身于士族名门,初为秘书郎,后迁宁远将军、江州刺史,最后做到右军将军、会稽内史,故世称“王右军”、“王会稽”。他的书法精美流利,号称“书圣”。他书写的《乐毅论》《黄庭经》等楷书作品世称“书之圣”,行草书被尊为“草之圣”。其子王献之,继承父学,且进一步独创天地,字画秀媚,妙绝时伦,以至与父齐名,人称“二王”。王羲之最为著名的代表作《兰亭集序》,全篇324字,在他的笔下个个“飘如浮云,矫若惊龙”,被后世书法家誉为“天下第一行书”。五十一岁的王羲之,用蚕茧纸、鼠须笔,兴乐而书。手稿凡二十八行,三百二十四字,写得既遒媚,又飘逸,各个字势纵横变化,如花乱飞,但转左侧右,无一处相抵触,好比以线穿珠,大小参差而不失其重心,特别是「之」字写了二十多个不同的样子,达到艺术的多样与统一。《兰亭集序》的书法艺术飘若浮云,矫若惊龙点曳之工,裁成之妙——唐太宗略无一字一笔,不可人意——黄庭坚后世书法家誉为“行书第一”。兰亭集序王羲之一、关于“序”“序”一般写在文章前面,列于书后称为“跋”或“后序”这类文章,按内容分,序属于说明文或议论文;以叙事为主、夹叙夹议的,不多见;抒情成分较多的序,多半是为诗歌唱和的集子而作,例如本文。书序赠序自序他序“序”也写着“叙”或称“引”,犹如现在的“引言”、“前言”。是说明书籍著述或出版意旨、编次体例和作者情况的文章。也有对作者作品的评论和对有关问题的研究阐发。“序”东晋永和九年(353)三月初三,王羲之和当时名士孙统、孙绰、谢安、支遁等41人,为过“修禊日”宴集于此,列坐于曲水两侧,将酒觞置于清流之上,飘流至谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒三觞。这次聚会有26人作诗37首,编为《兰亭集》。王羲之为之作了一篇序文,这就是有“天下第一行书”之称的王羲之书法代表作《兰亭集序》。兰亭也因此成为历代书法家的朝圣之地和江南著名园林。二、写作背景修禊之事发端于尧舜之时。那时候人们心中最惧怕的莫过于洪水猛兽,治水成功后,也免不了举行一番庆祝。这种庆祝活动自然在近水之地进行。相传“尧舜千钟”,禹也有饮酒的嗜好,在欢庆时当然要喝点酒,禹治水成功后,召集治水中的得力助手,在治水模型(如秘图山)环曲的水渠旁聚会,禹在上流亲自为他们斟酒,让酒杯顺流而下,流近谁的面前,谁即取饮。日久成俗,在水边举行清除不祥的祭祀,被后人称为“修禊”。-----修禊之事流觞曲水三、听录音,注意以下字音:癸()丑修禊()湍()流觞()游目骋()怀形骸()嗟()齐彭殇():会稽()感慨系()之曾()不知老之将至:趣舍万殊()古之视今,亦尤今之视昔()正字音多音字通假字guǐxìtuānshāngchěngháijiéshāngkuàijixìzēng“趣”同‘趋”“尤’同“犹”王羲之(303—361),字逸少,琅邪临沂人(今属山东)。官至右军将军,会稽内史,故后世称为“王右军”。他出身于两晋的名门望族。王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲”,即有所悟。他小时后就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。‖字词点拨永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。ɡuǐ介词结构“于会稽山阴之兰亭”后置春季的末一个月一种祭礼高高的竹子都县名映衬、围绕酒杯排列旁边乐器繁盛作诗省略动词宾语举行的都参考译文永和九年,这年是癸丑年,三月初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭集会,为的是到水边进行消灾求福的活动。许多有声望有才气的人都来了,有年轻的,也有年长的都聚集在一起。这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水急流,(在亭的)左右辉映环绕,把水引到(亭中)环形水渠里来,让酒杯漂流水上(供人们取饮),人们在曲水旁边排列而坐。虽然没有管弦齐奏的盛况,一边饮酒一...