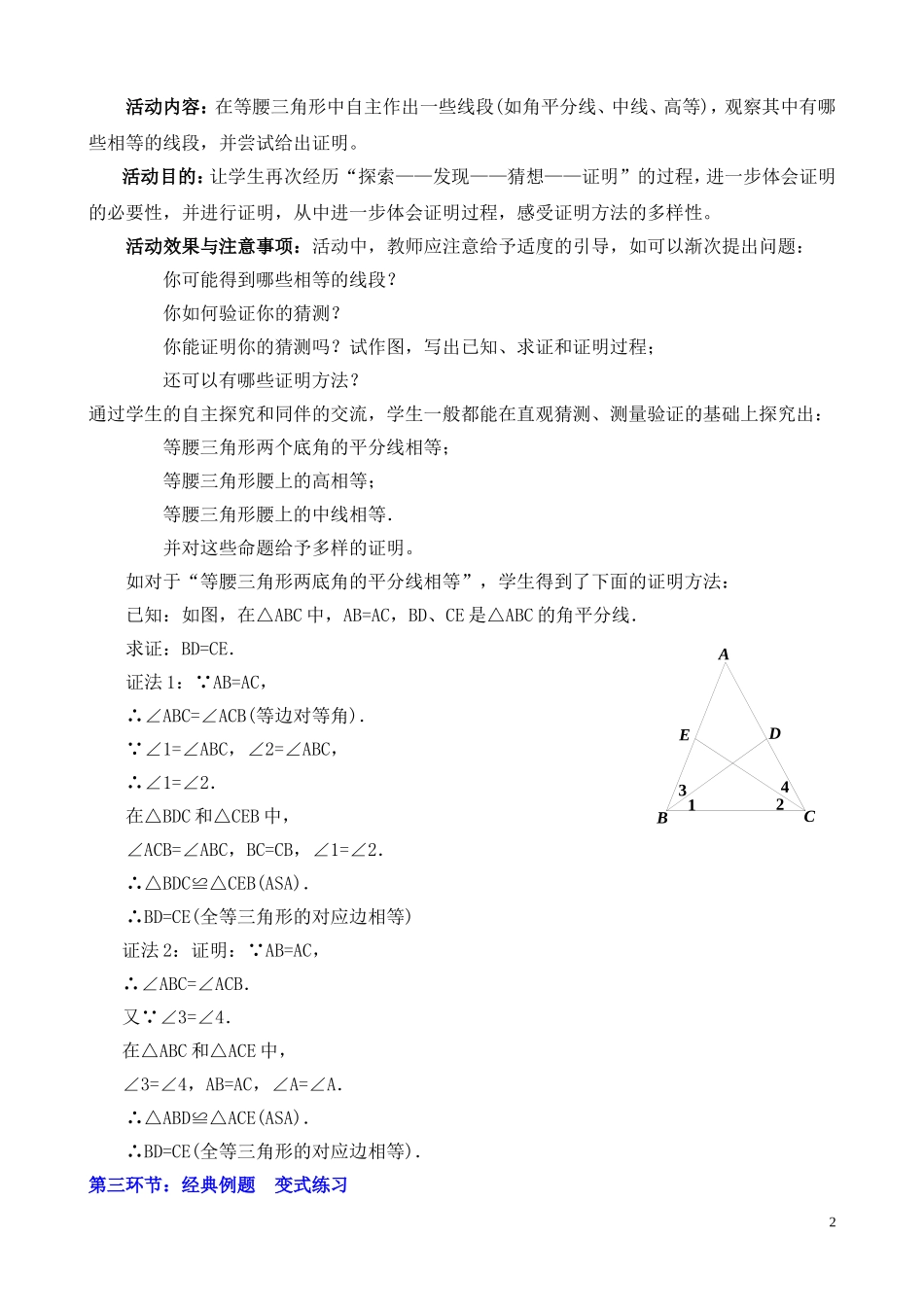

第一章三角形的证明1.等腰三角形(二)宝电子校梁聪聪一、学生知识状况分析在八年级上册第七章《平行线的证明》,学生已经感受了证明的必要性,并通过平行线有关命题的证明过程,习得了一些基本的证明方法和基本规范,积累了一定的证明经验;在七年级下,学生也已经探索得到了有关三角形全等和等腰三角形的有关命题;而前一课时,学生刚刚证明了等腰三角形的性质,这为本课时拓展等腰三角形的性质、研究等要三角形的判定定理都做了很好的铺垫。二、教学任务分析本节课的教学目标如下:1.知识目标:①探索——发现——猜想——证明等腰三角形中相等的线段,进一步熟悉证明的基本步骤和书写格式,体会证明的必要性;2.能力目标:经历“探索-发现-猜想-证明”的过程,让学生进一步体会证明是探索活动的自然延续和必要发展,发展学生的初步的演绎逻辑推理的能力;3.情感与价值观要求鼓励学生积极参与数学活动,激发学生的好奇心和求知欲.体验数学活动中的探索与创造,感受数学的严谨性.4.教学重、难点重点:经历“探索——发现一一猜想——证明”的过程,能够用综合法证明有关三角形和等腰三角形的一些结论.三、教学过程分析本节课设计了六个教学环节:第一环节:提出问题,引入新课;第二环节:自主探究;第三环节:经典例题变式练习;第四环节:拓展延伸、探索等边三角形性质;第五环节:随堂练习及时巩固;第六环节:探讨收获课时小结。第一环节:提出问题,引入新课活动内容:在回忆上节课等腰三角形性质的基础上,提出问题:在等腰三角形中作出一些线段(如角平分线、中线、高等),你能发现其中一些相等的线段吗?你能证明你的结论吗?第二环节:自主探究1活动内容:在等腰三角形中自主作出一些线段(如角平分线、中线、高等),观察其中有哪些相等的线段,并尝试给出证明。活动目的:让学生再次经历“探索——发现——猜想——证明”的过程,进一步体会证明的必要性,并进行证明,从中进一步体会证明过程,感受证明方法的多样性。活动效果与注意事项:活动中,教师应注意给予适度的引导,如可以渐次提出问题:你可能得到哪些相等的线段?你如何验证你的猜测?你能证明你的猜测吗?试作图,写出已知、求证和证明过程;还可以有哪些证明方法?通过学生的自主探究和同伴的交流,学生一般都能在直观猜测、测量验证的基础上探究出:等腰三角形两个底角的平分线相等;等腰三角形腰上的高相等;等腰三角形腰上的中线相等.并对这些命题给予多样的证明。如对于“等腰三角形两底角的平分线相等”,学生得到了下面的证明方法:已知:如图,在△ABC中,AB=AC,BD、CE是△ABC的角平分线.求证:BD=CE.证法1: AB=AC,∴∠ABC=∠ACB(等边对等角). ∠1=∠ABC,∠2=∠ABC,∴∠1=∠2.在△BDC和△CEB中,∠ACB=∠ABC,BC=CB,∠1=∠2.∴△BDC≌△CEB(ASA).∴BD=CE(全等三角形的对应边相等)证法2:证明: AB=AC,∴∠ABC=∠ACB.又 ∠3=∠4.在△ABC和△ACE中,∠3=∠4,AB=AC,∠A=∠A.∴△ABD≌△ACE(ASA).∴BD=CE(全等三角形的对应边相等).第三环节:经典例题变式练习24231EDCBA活动内容:提请学生思考,除了角平分线、中线、高等特殊的线段外,还可以有哪些线段相等?并在学生思考的基础上,研究课本“议一议”:在课本图1—4的等腰三角形ABC中,(1)如果∠ABD=∠ABC,∠ACE=∠ACB呢?由此,你能得到一个什么结论?(2)如果AD=AC,AE=AB,那么BD=CE吗?如果AD=AC,AE=AB呢?由此你得到什么结论?第四环节:拓展延伸,探索等边三角形性质已知:如图,ΔABC中,AB=BC=AC.求证:∠A=∠B=∠C=60°.证明:在ΔABC中, AB=AC,∴∠B=∠C(等边对等角).同理:∠C=∠A,∴∠A=∠B=∠C(等量代换).又 ∠A+∠B+∠C=180°(三角形内角和定理),∴∠A=∠B=∠C=60°.第五环节:随堂练习及时巩固活动内容:在探索得到了等边三角形的性质的基础上,让学生独立完成以下练习。1.如图,已知△ABC和△BDE都是等边三角形.求证:AE=CD第六环节:探讨收获课时小结四、教学反思本节课关注了问题的变式与拓广,实际上引领学生经历了提出问题、解决问题的过程,因而较好地提高了学生的研究能力、自主学...