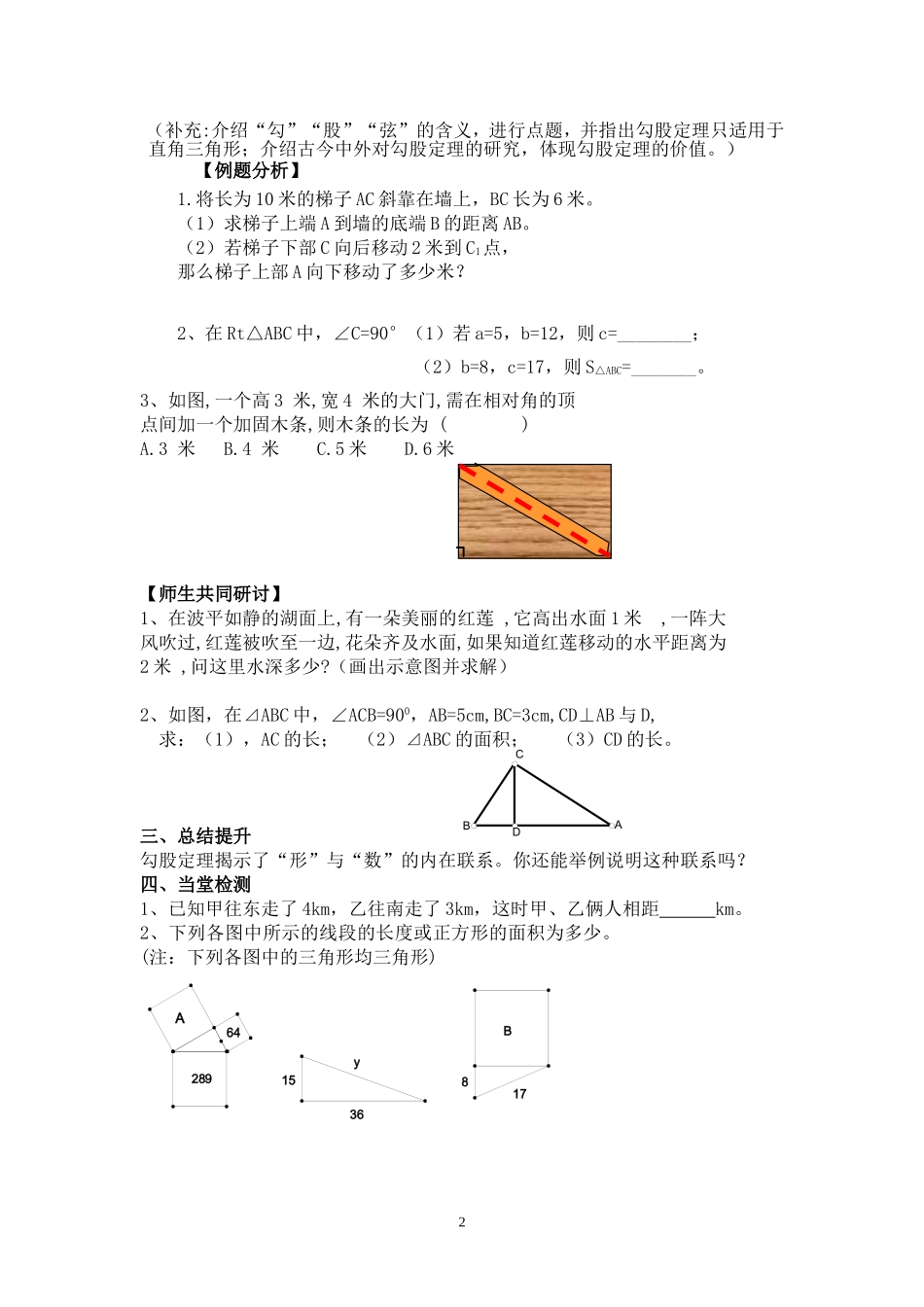

3.1勾股定理(1)课前主体学习【情境创设】出示图片,完成下列问题:图1图2①观察这枚邮票图案小方格的个数,你有什么发现?②你能分别计算图2中以BC、AC、AB为边的正方形的面积吗?你有什么发现?(鼓励学生先独立完成问题,然后再交流自己的“割”、“补”方法)③你是怎样得到上面的结果的?与同伴交流交流。你发现了什么?④你能把你的发现与三角形ABC的三边联系起来吗?课堂主体参与【学习目标】用数格子的办法探索发现勾股定理的过程,会用勾股定理进行简单的计算和实际运用,经历探索直角三角形的三边之间的数量关系,体现数形结合的思想方法。【学习重点】会用勾股定理进行简单的计算和实际运用。【学习难点】探索直角三角形的三边之间的数量关系,体现数形结合的思想方法。【学习内容】一、课前自主学习检查:自查自纠二、小组合作交流、师生研讨猜想:由实验得出的多组数据猜想直角三角形三边之间的数量关系。如图2的方格纸上,任意画一个顶点都在格点上的直角三角形;并分别以这个直角三角形的各边为一边向三角形外作正方形,仿照上面的方法计算以斜边为一边的正方形的面积.(让学生动手实践,理解和掌握勾股定理的定义)揭示勾股定理直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方。符号语言:在Rt△ABC中,∠C=900,则AC2+BC2=AB2(或a2+b2=c2)1ABC1312?(补充:介绍“勾”“股”“弦”的含义,进行点题,并指出勾股定理只适用于直角三角形;介绍古今中外对勾股定理的研究,体现勾股定理的价值。)【例题分析】1.将长为10米的梯子AC斜靠在墙上,BC长为6米。(1)求梯子上端A到墙的底端B的距离AB。(2)若梯子下部C向后移动2米到C1点,那么梯子上部A向下移动了多少米?2、在Rt△ABC中,∠C=90°(1)若a=5,b=12,则c=________;(2)b=8,c=17,则S△ABC=_______。3、如图,一个高3米,宽4米的大门,需在相对角的顶点间加一个加固木条,则木条的长为()A.3米B.4米C.5米D.6米【师生共同研讨】1、在波平如静的湖面上,有一朵美丽的红莲,它高出水面1米,一阵大风吹过,红莲被吹至一边,花朵齐及水面,如果知道红莲移动的水平距离为2米,问这里水深多少?(画出示意图并求解)2、如图,在⊿ABC中,∠ACB=900,AB=5cm,BC=3cm,CD⊥AB与D,求:(1),AC的长;(2)⊿ABC的面积;(3)CD的长。三、总结提升勾股定理揭示了“形”与“数”的内在联系。你还能举例说明这种联系吗?四、当堂检测1、已知甲往东走了4km,乙往南走了3km,这时甲、乙俩人相距km。2、下列各图中所示的线段的长度或正方形的面积为多少。(注:下列各图中的三角形均三角形)2BCAD178By361564289A3、若等腰三角形腰为10cm,底边长为16cm,那么底边上的高为()A.12cmB.10cmC.8cmD.6cm4、圆柱高8cm,底面半径2cm,一只蚂蚁从点A爬到点B处吃食,要爬行的最短路A.20cm;B.10cm;C.14cm;D.无法确定.5、如图,在四边形中,∠,∠,,求.6、一块长约120步,宽约50步的长方形草地,被不自觉的学生沿对角线踏出了一条斜“路”,类似的现象也时有发生。请问同学们:(1)走斜“路”的客观原因是什么?为什么?(2)斜“路”比正路近多少?这么几步近路,值得用我们的声誉作为代价来换取吗?7、如图,有一个直角三角形纸片,两直角边AC=6cm,BC=8cm,现将直角边AC沿直线AD折叠,使它落在斜边AB上,且与AE重合,你能求出CD的长吗?五、课后作业六、课后反思3.1勾股定理(2)课前主体学习【情境创设】3DBCACBADEbcacbaEDCBAFEDCBA活动2:早在公元3世纪,我国数学家赵爽就用右边的“弦图”验证了勾股定理。你能利用右边图形通过计算验证勾股定理吗?与同学交流。课堂主体参与【学习目标】1.能说出勾股定理的证明,并能应用其进行简单的计算和实际运用.2.经历观察—猜想—归纳—验证的数学发现过程,发展合情推理的能力,体会数形结合和由特殊到一般的数学思想.3.经历用多种拼图方法验证勾股定理的过程,发展用数学的眼光观察现实世界和有条理地思考与表达的能力,感受勾股定理的文化价值,通过获得成功的经验和克服困难的经历,增进数学学习的信心.【学习重点】通过综合运用已有知识解决问题的过程,加深对数形结合的思想的认识。【学习难点】通过拼图验证...