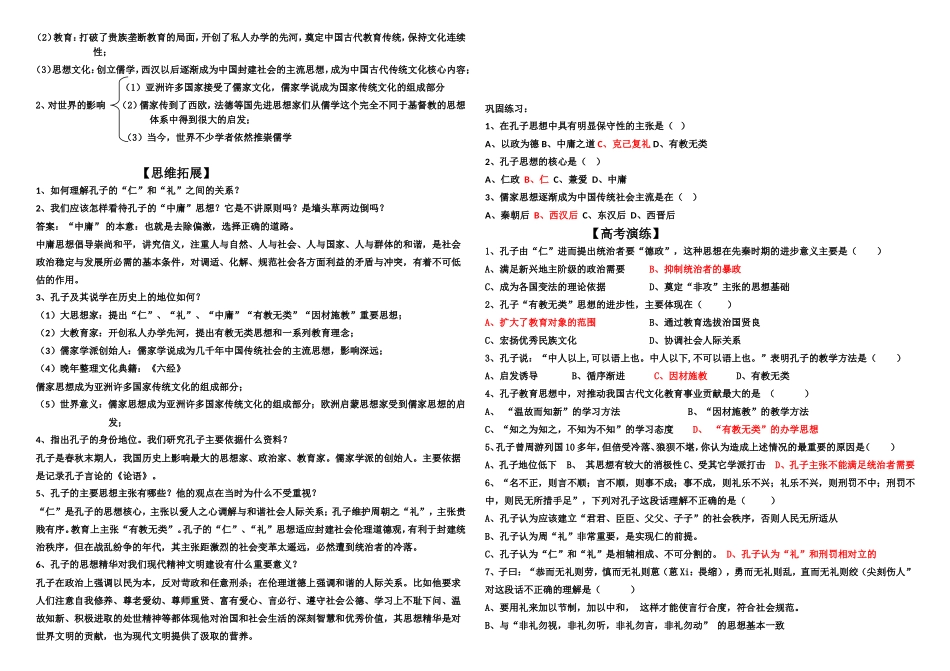

第1课先师孔子导学案【知识梳理】一、孔子的生平经历1、出身:名丘,字仲尼,鲁国陬邑人,孔子出身于没落贵族家庭。2、求学活动3、教学活动:(1)开创了私人办学的先河(2)积累和总结出了系统的教育教学理论4、政治活动:(1)他在鲁国的从政时期:历任“中都宰”、司空、司寇。(2)周游列国时期5、整理和编订文化典籍的活动(1)六经:《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》(2)孔子的言论由弟子整理编成《论语》二、孔子的思想主张(重点)——开创儒家思想(一)背景1、春秋:奴隶制封建制“礼崩乐坏”“礼乐征伐自诸侯出”经济上:井田制崩溃,私田出现政治上:分封制崩溃,周王室衰微,诸侯争霸2、孔子决心恢复周礼,传承礼乐文化,创立儒家学派(二)内容1、仁(孔子思想的核心)——伦理概念(1)基本含义:仁者爱人,包含仁爱、关怀、体谅、包容等一切美德,处理人际关系的的最高道德标准。(2)实现方式:遵守“忠恕”之道;(3)关于仁的做法:老百姓——“克己复礼为仁”“己所不欲,勿施于人”“亲亲为大”统治者——反对政府向百姓课重税,应“节用而爱人”(爱惜民力)(4)评价:积极——有利于缓和阶级矛盾,有进步性;消极——仁爱有等级(由亲及疏,爱的程度是逐渐降低的)2、礼(孔子思想的目标、基础)——政治概念(1)礼的含义:西周实行对君臣父子上下尊卑作出严格规定的一套宗法等级制度。(“君臣有别,长幼有序”)(2)实质:恢复建立正常的社会秩序和制度(3)关于礼的做法(行为规范):遵守“君君臣臣父父子子”的社会规范,“非礼勿……”,从而形成西周时天下安定局面,避免春秋时天下动乱局面。(克己复礼)(4)评价:消极——孔子推崇周礼,恢复周礼,代表奴隶主贵族利益,实质是维护摇摇欲坠的奴隶社会规范制度,违背历史潮流,体现了思想保守的方面;积极——追求统一安定、和谐有序的社会局面,使人们生活安定,有积极意义。【辨析】礼与仁的关系:只有礼而没有仁,就会加深社会对立,导致矛盾激化;只有仁没有礼,就会产生没有等级的仁爱,以致模糊上下尊卑的界线3、中庸(协调礼仁方法)——哲学概念(1)中庸的含义:中---适度,即“无过,无不及”,也就是,处理任何事情都不偏不倚,恰到好处,“恰如其分”(2)达到中庸的做法:“和而不同”。保持矛盾对立面的和谐叫做和;取消矛盾对立面的差异叫做同。礼、仁、中庸思想是孔子创立的儒家思想的核心内容4、有教无类(教育教学上的贡献)(1)教育原则:——有教无类①孔子开创私学,让教育对象“有教无类”,并使教育从“学在官府”向“学在民间”转变②意义:打破了贵族垄断教育的局面,推动古代文化教育的发展。(2)教学目标:——“成人”,成“君子”。①“成人”:举止合乎礼数,言行合乎“忠”、“信”②“成君子”:礼与仁、言与行完美地统一起来,不仅具有独善其身的自我修养,还要兼济天下③评价:积极——注重培养学生高尚品德和服务社会意识,有利于社会发展;消极——但重义轻利,不利物质经济的发展。(3)教学方法:——因材施教——言传身教(温故知新、举一反三等)(4)教学内容:——孔子整理编撰“六经”。“六经”成为封建社会的教科书。孔子思想也被整理为《论语》,成为儒家经典。(5)学习方法——学思结合(6)学习态度——当仁不让于师(坚持正确意见)三、孔子的深远影响1、对中国的影响(1)政治:有利于稳定社会,缓和矛盾,维护统一,成为封建政治的理论基础;仁、礼、中庸思想核心思想基础中介(2)教育:打破了贵族垄断教育的局面,开创了私人办学的先河,奠定中国古代教育传统,保持文化连续性;(3)思想文化:创立儒学,西汉以后逐渐成为中国封建社会的主流思想,成为中国古代传统文化核心内容;(1)亚洲许多国家接受了儒家文化,儒家学说成为国家传统文化的组成部分2、对世界的影响(2)儒家传到了西欧,法德等国先进思想家们从儒学这个完全不同于基督教的思想体系中得到很大的启发;(3)当今,世界不少学者依然推崇儒学【思维拓展】1、如何理解孔子的“仁”和“礼”之间的关系?2、我们应该怎样看待孔子的“中庸”思想?它是不讲原则吗...