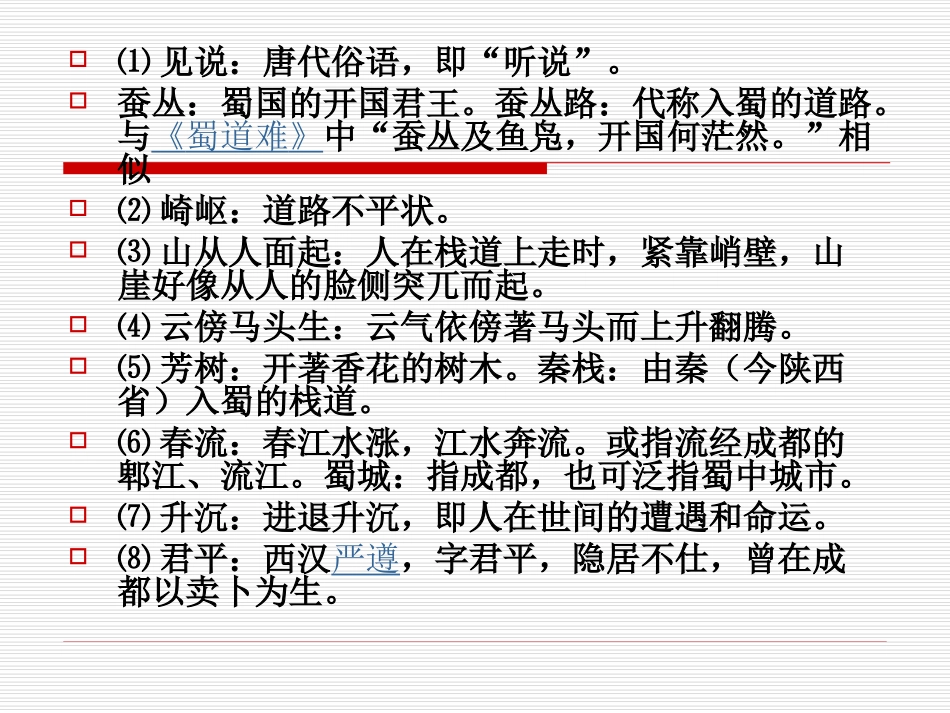

送友人入蜀李白见说蚕丛路,崎岖不易行。山从人面起,云傍马头生。芳树笼秦栈,春流绕蜀城。升沉应已定,不必问君平⑴见说:唐代俗语,即“听说”。蚕丛:蜀国的开国君王。蚕丛路:代称入蜀的道路。与《蜀道难》中“蚕丛及鱼凫,开国何茫然。”相似⑵崎岖:道路不平状。⑶山从人面起:人在栈道上走时,紧靠峭壁,山崖好像从人的脸侧突兀而起。⑷云傍马头生:云气依傍著马头而上升翻腾。⑸芳树:开著香花的树木。秦栈:由秦(今陕西省)入蜀的栈道。⑹春流:春江水涨,江水奔流。或指流经成都的郫江、流江。蜀城:指成都,也可泛指蜀中城市。⑺升沉:进退升沉,即人在世间的遭遇和命运。⑻君平:西汉严遵,字君平,隐居不仕,曾在成都以卖卜为生。作者介绍李白,字太白,号青莲居士,有“诗仙”之美誉。诗风雄奇豪迈,感情奔放,幻想丰富,形象鲜明,是我国诗歌史上继屈原后又一伟大的诗人,与杜甫并称“李杜”。有《李太白集》,代表作有《蜀道难》、《将进酒》、《行路难》、《梦游天姥吟留别》、《静夜思》、《早发白帝城》等。古体诗常识简介:本诗是一首七言乐府诗。乐府本是汉武帝时开始设立的掌管音乐的机关,任务是制定乐谱、采集歌词、训练乐工,以备朝廷祭祀、宴飨或举行其他仪式时演奏;另一任务是采集民歌,供统治阶级“观风俗”。后来其含义逐渐演变,指一种合乐的诗歌,即“乐府诗”,简称“乐府”。《蜀道难》是乐府《相和歌辞瑟调曲》旧题,内容多以山川之险言蜀道之难。本篇诗人袭用乐府古题而推陈出新,以丰富的想像、奔放的语言、雄健的笔调生动地描绘了由秦入蜀道路上奇丽险峻的山川景色。既写了蜀道的艰难,又写了人生旅程的艰难,并寄予了对国事的忧虑和担心。诵读:1、结合课下注释,理解诗意。2、将自己不理解的词语、句子划出来,和同学交流3、将自己有感受有体悟的句子划出,随手记下自己的感受和体会。理解一些难懂的句意1、西当太白有鸟道,可以横绝峨眉巅2、扪参历井仰胁息,以手抚膺坐长叹3、飞湍瀑流争喧豗,砯崖转石万壑雷4、其险也如此,嗟尔远道之人胡为乎来哉问题研讨:(1)文章题目为《蜀道难》,那些句子表现出蜀道之“难”?(2)作者是怎样表现蜀道“难”的?诗人是怎样来表现蜀道之“难”的?直抒胸臆:蜀道之难,难于上青天。神话传说:五丁开山、六龙回日——写出历史上蜀道不可逾越之险阻。虚写映衬:黄鹤不得飞渡、猿猱愁于攀缘——映衬人行走难上加难。摹写神情、动作:手扪星辰、呼吸紧张、抚胸长叹、步履艰难、神情惶悚——困危之状如在眼前。借景抒情:古木荒凉、鸟声悲凄(悲鸟号古木,子规啼夜月)——使人闻声失色,渲染了旅愁和蜀道上空寂苍凉的环境氛围,有力地烘托了蜀道之难。运用夸张:“连峰去天不盈尺”“枯松倒挂倚绝壁”——极言山峰之高,绝壁之险,渲染了惊险的气氛。总结:李白正是以变幻莫测的笔法,淋漓尽致地刻画了蜀道之难,艺术地展现了古老蜀道逶迤、峥嵘、高峻、崎岖的面貌,描绘出了一幅色彩绚丽的山水画卷。赏析:连峰去天不盈尺---砯崖转石万壑雷诗人先托出山势的高险,然后由静而动,写出水石激荡,山谷轰鸣的惊险场景,好像一串电影镜头:开始是山峦起伏,连峰接天的远景图画;接着平缓地推出枯松倒挂绝壁的特写;而后,跟踪而来的是一组快镜头:飞湍、瀑流、悬崖、转石,配合着万壑雷鸣的音响,飞快地从眼前闪过,惊险万状,目不暇接,从而造成一种势若排山倒海的强烈艺术效果,使蜀道之难的描写,简直达到了登峰造极的地步。如果说上面山势的高危已使人望而生畏,那么此处山川的险要更令人惊心动魄了。理清诗歌的线索:•这首诗是按由古及今的思路,由秦入蜀的线索,抓住各处山水特点来描写,以展示蜀道之难。第一段自然段:一层:总写蜀道之难;二层:蜀道的历史、地貌、来由;三层:蜀道的高危。第二自然段:蜀道之险。第三自然段:蜀中战祸之烈。这首诗的艺术特色(1)善于把想象、夸张和神话传说融为一体,豪放飘逸。(2)发展了乐府古题,字数参差错落,句子长短不一。阅读导航比较《送友人入蜀》:见说蚕从路,崎岖不易行。山从人面起...